يَرِنُّ صوت ليلى مراد في المقهى المجاور: «أحلِّفَك بعذابي اللي انت عايش فيه متهنِّي . . . وأحلِّفَك بشبابي اللي لا نابَك يوم ولا نابني»، تتحسَّس بأطراف أصابعها وجهها لتعرف ما إذا كانت هناك تجاعيد استجدَّت عليه؛ فهي تظنُّ أنها ستذبل قريبًا، هكذا تخبرها أمها والأقارب والنساء في البلدة، حتى المرآة تخبرها أيضًا بذلك حين تعكس لها صورة شعيرات بيضاء زارت مقدِّمة رأسها فتسرع في تحضير عجينة الحنَّاء لتُكَذِّب المرآة كما تُكذِّب كل شيء آخر. طوال هذه المدة لم يصل منه أي خطاب، ولم تَصِلْ أخبار مؤكَّدة عن عبوره البحر بسلام إلى الشاطئ الآخر. ولكنها كالغريق الذي تعلَّق بِقَشَّةٍ تُصدِّق كلام أحد العائدين أنه رآه هناك. تمرُّ عليها ليالٍ تلعنه فيها، ولكنها في النهار تخلق له الأعذار ولا تصدِّق أبدًا احتمال غَرَقِه في الطريق.

في كل جمعة - قبل أن يصحو سكَّانُ البيت من نومهم - تستيقظ جميلة تغلق بابها حتى لا ينتبه أحد لصوت حركتها في الغرفة. تُخرج الصناديق الكارتون من سحَّارة السرير، وتَرصُّها في حلقة وتجلس في منتصفها. تفتحها واحدًا تلو الآخر، وبخرقة نظيفة من القماش تمسح ما أصابها من تراب. ترصُّ محتويات كل صندوق أمامها: طاقم صيني منقوش بزهور صغيرة ملوَّنة، أوانٍ معدنية، طاقم أدوات المائدة، فناجين للقهوة برسومات روميو وجولييت، وكؤوس زجاجية ذات إطار ذهبي عند حافتها. تنظر إليها بحسرة وتنساب الدموع من عينيها. تعيد ترتيبها في الصناديق وتدخلها مخبأها داخل السحَّارة. يؤرِّقها اصفرار المناشف والملاءات المخزَّنة في حقائب فوق الدولاب تخشى عليها من العثَّة. تحمل كرات النفتالين وتدسُّها في الحقائب. تنظر للحلقة الذهبية اللامعة حول أصبعها، وصورتهما معًا بفستانها الوردي المنتفخ بطبقات التُلِّي وهو يمسك بطرفي السلسلة الذهبية ليحوط بها عنقها وابتسامة خجولة على وجهيهما، وتتوسَّل إليه أن يعود. وحين تسمع صوت مَداس أمِّها في خطواتها الثقيلة مُتَّجِهةً للحمَّام أو لإيقاظ النائمين - تدخل إلى فراشها ثانية وتدَّعي النوم. ويأتي صوت أمها من خلف الباب: «يا ولاد . . . قوموا، الضُّهر قَرَّب يِدَّن وانتو نايمين».

رَجُلُ البحر

لم تكن أمُّه وأخته تعرفان الكثير عن تفاصيل عمله؛ فهو كأغلب رجال البحر يغيب ثم يعود بالسمك أو بالنقود، لكنهما كانتا تفخران بلقب «الريِّس» الذي ألحقه باسمه في البدء كجزءٍ أصيل من ميراثه عن أبيه. فالرجل حين أوغل في الشيخوخة ترك كل شيء قَيْدَ تصرُّف ابنه، فلم يكتفِ الابن بالمركب، وأخذ اللقب معها. تتهامس النساء من خلف ظهورهما عن مصطفى: «متأنزح على إيه؟ مكانتش مركب يتيمة . . . الله يرحم أبوه». وتتضاحكن عن أبيه الذي كان يُصاب بنوبات ذعر إذا سمع صوت ارتطام الأمواج بالسفن حين يهيج البحر، إذْ يُذَكِّره بصوت القذائف في الحرب التي نجا منها بجسده، بينما التهمت نصفَ عقله. ويشيع بينهن أن رجالهن الطيبين أرادوا جَبْرَ خاطر الرجل الخَرِف: «كانوا بيقولوله يا ريِّس لَجْل ما يهاودوه على عقله». ويبدو أن مصطفى كان يحاول بطريقته الحادَّة الصارمة، وملامحه التي يرسم القسوة فوقها، أن يُنسي الجميعَ سيرةَ أبيه التي كان يُعايَر بها في صِغَرِه. فكان يهرب من سخرية زملائه، يترك لهم ذلك الجانب من الشاطئ، ويعبر النهر للجزيرة المواجهة لبلدتهم، ويعمل في مراكب الصيد هناك ليتعلَّم المهنة دون ذِكْرٍ لماضي أبيه المخْجِل في رأيه. هناك درَّب مصطفى نفسه حتى عرف البحر كما يعرف الطريقَ لبيته، وعرف أشياء لم تخطر أبدًا على بال أبيه. عرف أن الصيد ليس الرجاء الوحيد من البحر. وعرف تجارة أخرى أكثر ربحًا من بيع السمك، ورحلات أطول من المسافة بين مدينته والجزيرة المقابلة. خاض بحرًا أعمق وجرَّب أخطارًا غير النَّوَّة. تعلَّم أن يتابع القمر، وأن يتحيَّن الظلام، وأن يستخدم أسماء أخرى غير اسمه، وأن العملية في مراحلها الأولى تحتاج إلى اللطف لجذب الزبائن، ثم تأتي الخشونة في مراحلها الأخرى. أمَّا الحرص فمطلوب في جميع المراحل. لكنه ليصل لهذا التمرُّس بالطبع أصاب مرَّةً وأخطأ مرَّاتٍ، وكانت أكبر هذه الأخطاء تلك المرَّة التي ظنَّ أنه دفن سِرَّها في قاع البحر مع مَن غرقوا جميعًا، وأكسبت وجهَه قسوةً أكثر ممَّا كان عليه.

هواجس مُدرِّس التاريخ

شيءٌ في جيناتي الوراثية يُثْقِلُ كاهلي، أنا لا أتعمَّد تحريضَ التلاميذ على الارتباط بهذا الوطن الذي أشرح لهم تاريخه، ولماذا أفعل وقد كفرتُ أنا نفسي بكل هذا الهراء: الوطن والوطنية والانتماء، وهذا الإرث الثقيل من المشاعر المفرطة تجاه أوهام خُلِقَت لاستعبادنا، نحن تُعساء، والأتعس منَّا هم هؤلاء الذين يجبرهم آباؤهم على الجلوس أمامنا من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ لنستنسخ أنفسنا فيهم، بعيوبنا، وأفكارنا البالية.

كحبَّات الرمل يتسرَّب التلاميذ من الصف. أحمل في جيبي دفترًا أدوِّن فيه الأسماء، وتاريخ الانقطاع عن الدراسة، وخريطة للشوارع أَضَعُ عليها علامة على كل بيت فقدتُ منه تلميذًا. تتصارع الأفكار في رأسي لتحوِّل مناماتي إلى كوابيسَ ثقيلةٍ تختلط أحيانًا بالواقع؛ فلا أستطيع التمييز بينهما.

في الكابوس أرى موجات من التسونامي تهاجم الساحل، أقف في ساحة المدرسة، أصرخ فيهم أن: اهربوا للجنوب؛ البحر آتٍ، آتٍ، فَلِمَ العَجَلَة؟ أفواج التلاميذ تخرج في منامي من بوَّابة المدرسة باتجاه الشمال، باتجاه البحر، ضاربين عَرْضَ الحائط بندائي، وأنا أَعِدُهم بالموت، ولكن بعد حينٍ، فهل أمن أهل الجنوب حتى نرحل إليهم؟ الوقت يمضي سريعًا، والبحر عدوٌّ شَرِسٌ لا يقبل الخسارة، ونحن لا ندري بأي أرض نموت.

يزورني أحد المؤرِّخين في منامي، يفتح كتابه ويقرأ جملة واحدة، يردِّدها كمَن يقرأ القرآن بتلاواته العشر: «لـمَّا جاء هذا الغلاءُ العظيم جاء عُقَيْبَ ذلك فناءٌ عظيم، حتى فَنِيَ ثُلُثا أهل مصر، وصارت أراضي الناحية بائِرةً، لم تُزْرَع من عدم الرجال». يعلو صوته في كل مرة، ويزداد حدَّةً وغضبًا، يختلط صوته بصوت بائع الصحف المارِّ تحت شرفتي. أقوم فَزِعًا من نومي. أتلفَّتُ سريعًا حولي لأنتبه من التداخُل بين الوعي واللاوعي، وأهدأ حين أتعرَّف على أركان غرفتي ولا أجد فيها رجلًا معمَّمًا يقرأ من كتاب قديم. يزداد وضوح صوت بائع الصحف فأتعرَّف على ندائه، أُخْرِجُ نَفَسًا حارًّا من جوفي. أذهب للحمَّام وأضع رأسي تحت تيار الماء لأزيح عنه بقايا ذلك الكابوس. في طابور الصباح في المدرسة أضبط نفسي أعدُّ طلاب كلِّ صفٍّ، أركض في الممرَّات، أدخل الفصول لأجمع كشوف الحضور والغياب، ثم أقتحم غرفة المدير دون استئذان، ينتفض الرجل ظانًّا أن مصيبًة ما لا بُدَّ حدثت في المدرسة، ولكنه ما إن يسمع طلبي باستدعاء فوريٍّ لأولياء أمور الطلاب المتغيِّبين عن المدرسة ينعتني بالمخبول، ويستشيط غضبًا لحُرْمَةِ مكتبه التي انتهكها مدرِّس تاريخ دون سبب منطقي. يرتفع صوتانا؛ أتَّهمه بالتواطؤ، ويتَّهمني بالجنون: «الِّلي مش عايز يتعلِّم إن شا الله ما عنُّه»، «انت فاكر نفسك هَتِصْلِح الكون؟»، يهدِّد برفع مذكِّرة شكوى ضدِّي إذا لم أَكُفَّ عن هذه الخرافات. يتدخَّل بعض الزملاء لِفَضِّ النزاع. أخرج من مكتبه وأنزوى في أحد أركان غرفة المدرسين، أسند رأسي إلى الطاولة وأغمض عينيَّ فتعود الكوابيس، كان الفناء خاويًا من الطلاب، فقط فرقة موسيقية بلهاء تعزف النشيد الوطني بلحن جنائزي، بينما يحيِّي المدرِّسون العَلَمَ في وقارٍ لا يتَّسق مع المشهد العبثي. في الفصول يقف كل مدرس كإنسان آلىٍّ يشرح الدرس لتلاميذ هم خشب المقاعد والطاولات، على الرغم من أن كشف الحضور والغياب يفيد بأنه لم يحضر أحد. أخرج من البوَّابة الحديدية للمدرسة التي أحكموا غلقها حتى لا يهرب التلاميذ غير الموجودين بالأساس. أفتِّش في الشوارع وفي مراكب الصيد على الشاطئ وفي البيوت دون جدوى. فجأة أكتشف أن الأمر لم يقتصر على المدرسة؛ فقد غاب التلاميذ عن المدينة كلها. لم يعد بالمدينة ذكور سوى من هم فوق الأربعين، بينما الفتيات الصغيرات في زيِّهنَّ المدرسي عائدات من مدارسهنَّ، ينظرن للبحر في أسًى. أنظر في المرآة لأجد شَعري قد شاب وترهَّلَت عضلات وجهي، وكأن تَقدُّمي في العمر أضحى السببَ الوحيدَ لعدم اختفائي أنا الآخر، والمدينة في احتضارٍ تعيش سَكَرات الموت بين دموع الفتيات ولامبالاة العالم المنشغل بحروبه عن مستقبل سكَّانه.

ثم أفيق على جرس الحصَّة التالية، فأدخل الفصل وأطلب من التلاميذ أن يفتحوا كتبهم على «حملة فريزر». عند هذا الدرس بالتحديد ينتبه الطُّلَّاب للألفة بينهم وبين الجغرافيا التي تمسُّ شواطئ مدينتهم، والتاريخ الذي يمسُّ شوارعها. يُطمئِنُني هذا الانتباهُ؛ فأستعيد اتِّزاني، وأحكي . . . أحكي، حتى أخرج عن المقرَّر الدراسي، ويطلبوا المزيد.

هواجِسُ مُدرِّس تاريخ

أين أختبئ من نظرات الريِّس مصطفى التي تسألني: «أنت حكيتلها إيه؟». أعرف أن هذا ما يشغله، وعلى الرغم من أنني لم أحكِ لها، لكنني شعرت بالخزي وكأن الماضي يَئِنُّ من جديد. هو الآخر لم يعرف من الحكاية سوى الجزء الذي رآه حين كان نجدة السماء لرجل وسترة نجاة يسبحان معًا قبل الفجر. لم يسأل يومها إن كنت من ركَّاب المركب الغارق فقد كان الأمر بديهيًّا، فما الذي سأفعله في عرض البحر في مثل هذا الوقت. لكنه لا يعرف ما الذي حدث قبلها، لا يعرف شيئًا عن إدريس الذي مازلت أشعر بِثِقَلِ رأسه على كتفي. صحيحٌ أنني لا أبحث عنه كما تبحث أم بطة عن عماد، لكنني أرى وجهه في كل غريق يخرج من البحر. أعرف أن هذا ضرب من الجنون. أمُّ بطة أيضًا ربما تعي ذلك في جزء دفين من قلبها، لكنها أمٌّ؛ يحقُّ لها أن تنعى ولدها بكل ألوان الجنون، أمَّا إدريس فليس له مَن ينعيه، وربما لم يعرف أحدٌ غيري أنه غرق، سقط من حسابات الدنيا في انشغالها بحقوق الإنسان. كان إدريس نبيًّا هجر بابل، سائِلًا الله أن يعوِّضه وقومه ببابل أخرى؛ فرزقه الله وادي النيل، أمَّا إدريس الذي عرفته فقد قصد النهر بعد أن صار بخيلًا على أهله، فكيف بالغرباء!

في منزل التخزين جلسنا متقابِلَيْن في الممرِّ أمام باب دورة المياة، وجهه في وجهي، حتى إنني أشعر بخروج ودخول النَّفَس من أنفه الواسع، بينما أغطِّي أنا أنفي بشالٍ من القماش، أحاول به تنقية الهواء الداخل لصدري من رائحة المراحيض والأحذية المطاطيَّة العَطِنَة التي تضرب في المكان كله ممتزجةً بروائح البشر وأنفاسهم وبواقي الطعام. لا يُبالي أنفه الواسع بخلطة الروائح هذه. ينظر في وجهي كمن يريد أن يقول شيئًا، ثم يتراجع. عيناه الحادَّتان يملأهما غضبٌ كأنه سيقوم من جلسته غير عابئ بالأجساد التي سيدهسها في قيامه هذا ليسدِّد لي لكمةً قويَّةً في الأنف، فتَكُفَّ أنفي عن التأفُّف. ربما أوحى له وجهي بشاب مرفَّهٍ لم يَذُق المعاناة فأثار هذا غيظه. نظرة أخرى متهكِّمة وأنا أرفض رغيف الخبز اليابس وحبَّات الفول الباردة المحشوَّة فيه كوجبة يوزِّعها المسلَّحون المكَلَّفون بحفظ الأمن وتطبيق شروط الصفقة. نحن قطيع من الغنم تحت إمرة هؤلاء. وأنا أكره الأسلحة وأكره الرجال الغِلاظَ، وأكره أن أُدهس تحت الأقدام. مرَّت الساعات الأولى بنظراته المتهكِّمة حينًا، والغاضبة أحيانًا أخرى. كنت أحاول تشتيت فكري لشيء بعيد لأخرج من هذه الدائرة المفزعة. أفكِّر في ذلك البيت الذي نجلس فيه، وما الذي حوته جدرانه قبل أحلام هؤلاء الفارِّين من الجحيم هنا. أسرة كاملة عاشت في هذا البيت، ثم تنازلت عنه للسماسرة ليتمَّ استخدامه في هذا الغرض. أتصوَّر أن هذه الأسرة لم تَبِعْ المنزل، ولكنها أجَّرَته لهم بشروط، أهمُّها ألَّا يعرف أحد غيرهم مَن يبيت فيه؛ لذلك، على صاحب البيت في الفجر أو قبله بقليل أن يأتي من المكان الذي يبيت فيه ليدَّعي أمام جيرانه أنه خارج تَوًّا من بيته الواقع قرب النخيل ليصلِّي الفجر معهم في المسجد القريب أو ليذهب للعمل. وتدَّعي زوجته أنها تجلس بأولادها تحت نخلة قريبة، ثم تقوم كل مدة قصيرة لتدخل البيت ثم تخرج مرة أخرى، كأنها تدخل لتقوم بأعمال منزلية، وهكذا، تقسِّم نهارها بين الجلوس تحت النخلة وبين الجلوس وسط المهاجرين أسرى جدران بيتها، والذين تتغيَّر وجوههم باستمرار. تتحيَّنُ الأسرة الظلام ليرحلوا لمكان إقامتهم الحقيقي دون أن يشعر الجيران بذلك. لا يعرف صاحب البيت أن الصفقة المعقودة معه هي نفسها المعقودة مع جميع جيرانه. يهجرون بيوتهم في المساء ويعودون إليها قبل عودة الشمس ليقوموا بتمثيل مشاهد من حياتهم اليومية أمام بعضهم البعض، خيال . . . والخيال يواسي عقولنا في اللحظات العصيبة فلا نفقدها كما فقدنا كرامتنا وأرواحنا وبريق أعيننا. لجأت للخيال لأهرب من نظرات إدريس، ووجبة الفول، وخوفي من الرجل المسلَّح، ومن انكسار روحي.

ثم في المساء الذي يأتي مبكِّرًا جدًّا لأننا لا نملك غير تمنِّي مجيئ اليوم التالي، نام الجميع وبقينا - إدريس وأنا - متقابِلَيْن كما كُنَّا. أحتضن أنا حقيبتي، بينما لا يملك هو سوى جسده بما عليه من ملابس. للحظات تسرَّب النوم لعينه، ربما تملَّك منه الإعياء فسقط رأسه على كتفه، وكان فمه مفتوحًا كالكهف المظلم، والدَّمع ينساب من عينيه لامِعًا على بشرته السمراء دون أن يشعر. ثم بدأ جسده يرتجف، وعَلَا صوته كمَن ينادي، ثم انتفض وفتح عينيه فجأة، فوجدني كما تركني قبل أن يغفو نكَّس رأسه وكَفَّ عن مواجهة عينيَّ. أنا أيضًا تجنَّبتُ النظر لعينيه مرة ثانية. ناولته زجاجة الماء التي كانت معي. تردَّد في قبولها ثم مَدَّ يده. رفعها وأفرغ ما كان بها في حلقه، ولم نتبادل الكلام ولم نَنَمْ حتى عادت الشمس. في ذلك اليوم عرفت اسمه من زملاء آخرين يتحدَّثون عنه: «إدريس واد السِّلك»، هو من مجموعة المهاجرين الأريتريين. أغلب مَن جمعهم هذا البيت كانوا من أريتريا والسودان والنسبة الأقل كانت من المصريين. أدفس وجهي بين ركبتيَّ وأحيطه بذراعي كي أختفي عن الجميع. في المرات القليلة التي رفعت فيها رأسي كنت أبحث عنه، بينما غيَّر هو مكانه ولم يَعُدْ يلتفت ناحيتي. وعندما أتت إشارة التحرُّك في المساء لم أنتبه إن كان موجودًا أم لا. كنت ملهوًّا بالانفراجة هذه التي أحدثها وصول الإشارة. سنخرج من هذا السجن. ربما لو لم تأتِ الإشارة واستمرَّ الوضع الذي عايَشْتُه في الليلة الأولى على نفس المنوال، لَكُنْتُ كتمتُ أنفاسي لما لا نهاية. أنا لا أريد أن أعود، وما تركت الإسكندرية لأُهان على أرض أخرى. أُصبِّر نفسي أن الخلاص آتٍ قريبًا، وأنها آخر إهانة على هذه الأرض، وسأطأ بلدًا جديدًا أكتب فيه التاريخ على صفحة بيضاء متغاضِيًا عن ذلك الماضي - الذي لن يكون عليه شهود في الأرض الأخرى - بكل ما به من وصمات عار أخجل منها. تحرَّكنا في صندوق عربة تُستَخْدَمُ لحمل الرمال. كل من كانوا في البيت في عربة واحدة. هكذا تقول الأصوات من حولي، أجساد سمراء نحيلة تدهس الحياة في رحلة البحث عنها. أقول هذا وأنا الآخر أدهس كرامتي في رحلة البحث عنها. لا لَوْمَ عليهم، ولا لَوْمَ عليَّ، فكلُّ الأوطان جمرات مشتعلة، ونحن إذ نقبض على أوطاننا نحترق، وما أجدر الماء بإطفاء اللهب.

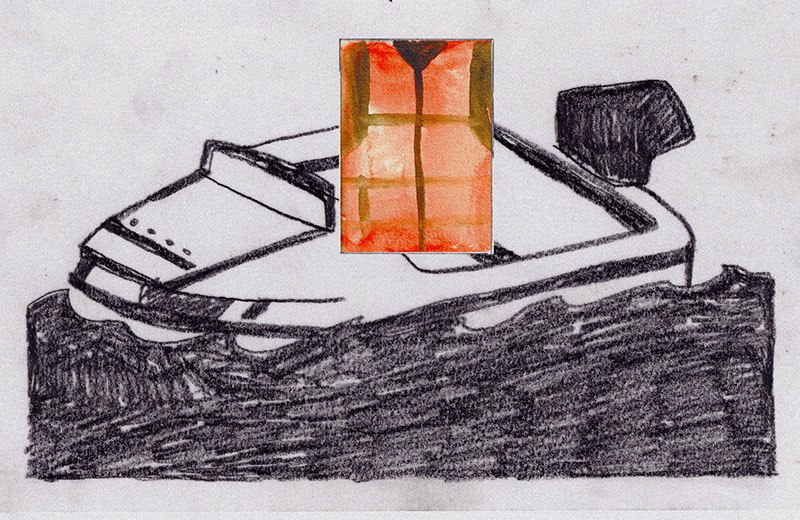

كان الهواء قليلًا، والحرارة ترتفع، والغطاء المشمَّع الذي يغطِّي صندوق العربة ثقيلًا، والعيون الواسعة وحدها هي ما يضيء المكان. أخرج واحدٌ منهم مَشرطًا صغيرًا أعمله في المشمَّع، ففتح ثقبًا نتنفَّس منه. تتوقَّف العربة ويطول وقوفها فتقف قلوبنا معها. يتهامسون بأن الشرطة كشفت أمرنا وما هي إلا ثوانٍ يرفعون عنَّا هذا المشمَّع ونلقى مصيرًا آخر غير الذي تمَّنيناه. أغمض عيني بشدَّة وأقبض كفِّي وأزمُّ فكِّي كي لا أصرخ. هل كان إدريس هو صاحب المشرط، هل يمكنني استعارته فأقطع به شراييني وأنتهي من كل هذا؟ تتحرَّك العربة مرة أخرى، فيعود الأمل للركاب، وقد صرت ممتَنًّا لذلك المشمَّع الذي سترنا، وتمنَّيت لو امتلكت خيطًا وإبرة لأرتِّق الفَتْقَ الذي صنعه المشرط في جسده. سِرْنا على الرمال الناعمة تحت إمرة هؤلاء المسلَّحين الذين ينصِّبون أنفسهم آلهةً لأنهم بضغطة واحدة يمكنهم نزع الأرواح من أجسادها. لا يختلف هؤلاء عن غيرهم ممَّن يحملون السلاح؛ كوننا دفعنا لهم أجر هذه المهمة، فجميعهم تملأهم النشوة حين يُصيبون بنجاحٍ أهدافَهم التي اختاروها بعناية، فهذه العين التي تجرَّأت ونظرت إليهم بتحدٍّ، وهذه الساق التي قطعت الطريق نحو نزع هيبتهم، وهذا القلب الذي راوده الحلم بالحياة، جميعها حقَّ عليها العذاب. يعذِّبون كالآلهة، ويختالون في زهو كاذب، ويحتمون بالسلاح المدلَّى من خصورهم. أراقب نفسي وأنا أتجنَّب النظر إليهم فأحتقرها أكثر. أحبس بكاءً ربما لو أطلقته لأطفأ حرائق تشتعل في قلبي وعقلي معًا، لم يَبْقَ بيننا وبين الماء سوى تَلٍّ رمليٍّ نعبره فتكون مرحلة الرحلة الأولى قد مرَّت. انغرزت قدمي في الرمال الناعمة فوقعت على ركبتيَّ وتعطَّلت في الصعود، فجاءت يدٌ خفيَّةٌ سحبتني للأمام، تحت ضوء القمر كان ذراع إدريس الذي يشدُّني إلى قمة التل منقوشًا بجروح قديمة بطول الذراع. ثم ألقينا بأنفسنا في الماء. المركب على بُعْدِ أمتار. كنت ألبس سترة النجاة البرتقالية، وكان إدريس بقميص سماويٍّ خفيف يضرب بذراعيه في الماء، يتقدِّم قليلًا وتعيده الأمواج مرة أخرى للشاطئ. لم ألحظ كل هذا لانشغالي بالسباحة كأنني أبتعد عن الأرض بكل ما تبقَّى لديَّ من عزم. المركب شبه فارغة وكأنني أول الواصلين. كان البحر معتادًا على وجودي، كأنه لم يَنْسَ ذلك المراهق الذي طالما سبق رفاقه لصخرة «جليم»، وكتم أنفاسه ليعبر كهف «بئر مسعود»، ضاربًا عرض الحائط بتنبيهات أمِّه. كنت مطمئنًّا له؛ فالبحر - هذا البحر بالذَّات - الذي يتوِّج رأس مدينتي يعرفني جيِّدًا. أمَّا سترة النجاة فقد تردَّدت كثيرًا قبل شرائها، ولكن حسم الأمر انهزامي أمام كل شيء ظننت أنني أعرفه، فلماذا أثق في نفسي أمام البحر؟ عليَّ أن أستعين بها على هزائمي. وكان البَرُّ أحقَّ بسُترةِ النجاة من البحر، نلبسها فتحملنا فوق الهموم، تنقذنا من ذاكرتنا. كان كل هذا يدور برأسي حين وصلت للقارب قبل الجميع. لا أعرف متى بالتحديد أصابت الحمَّى جسد إدريس، كنَّا نجلس في باطن المركب الثانية وهي مازالت تروح وتجيء شرقًا وغربًا لم تُولِّ وجهها شطر الشمال بعد، ودوار البحر يلعب برؤوس الجميع. ولم يمنع الدلو الذي مرَّروه من أن يقيء عليك أحدهم، رأس إدريس ملقى على كتفي هذه المرة. قال إنه سيموت قبل أن يرى البر الآخر. الخوف والحمى والدوار واليأس الذي يتسلَّل إلى قلبه. هل كان يهذي حين ذكر «إيمانويلا» حبيبته التي قتلها الجنود كما قال؟ ترك جسدها الضئيل على الأرض، لم ينظر إليها ليودِّعها، لا يعرف هل دفنوها؟ هل تركوها للحيوانات الضالَّة؟ أكمل طريقه وتركها، والآن تنازعه ذكراها في الأحلام وفي هذيان الحمَّى. هي التي كان ينادي باسمها حين فزع في غفوته السابقة، وهي سبب دموعه التي رأيتها. تبادَلنا أنا وآدم «واد السلك» وضع الخِرَق المبلَّلة على جبهته. وآدم هذا لم يكن يَمُتُّ لإدريس بِصِلَةِ قرابة، رغم أن كليهما يحمل نفس الاسم، فسَّر لي آدم أن «واد السلك» هذا ليس لَقبًا لعائلة، بل ليس اسمًا على الإطلاق؛ لكنه لقب يُضاف لهؤلاء المهاجرين الذين عبروا الحدود المصرية إلى إسرائيل. قطعوا الأسلاك الشائكة الفاصلة بينهما فأصبح السلك لقبهم. شمَّر عن ذراعه، فرأيت جروحًا تشبه التي تشوِّه ذراع إدريس. كره إدريسُ إسرائيلَ التي ماتت «إيمانويلا» على أبوابها بعد أن عبرا معًا صحاري وبلدانًا من أريتريا للسودان، ومنها إلى مصر. وفي صحراء سيناء ماتت برصاص جندي يحرس الحدود مع العدو، فدخل إدريس إسرائيل وحيدًا حزينًا. وقد كان يظنُّها أرضَ المعاد كما يدَّعون، وقضى العشرين شهرًا التالية لوصوله في مركز احتجاز في صحراء «النَّقَب» قبل أن يخيِّروهم جميعًا بين الحبس أو الرحيل طواعية. فمنعته المصالح السياسية من الحصول على لقب لاجئ. وكانت المرة الأولى التي أعرف أن هذا اللقب هو أمنية أحدهم، ماذا سيحدث حين نصل للبر الآخر: هل سأصير أنا أيضًا لاجئًا؟ تتضاءل مأساتك أمام مآسي الآخرين، ويزيد احتقارك لِذاتِكَ، العالم وحش مفترس يفتح فكَّيْه لالتهام الجميع، نطعمه فيطلب المزيد، وجميعنا - كلُّ مَن على ظهر هذه المركب - لم نكن نريد من الدنيا سوى أن نعيش بلا قهر. من يملك جهاز التحكُّم في هذا العالم، المركب تروح وتجيء في خط واحد، وفي كل مرَّة تحمل فوجًا جديدًا آتيًا في مراكب أخرى صغيرة. أخذنا إدريس وصعدنا للطابق العلوي بحثًا عن الهواء. الركاب يصرخون في طاقم المركب، والطاقم يهدِّد بالعودة، والأوامر لم تأتِ بعد، والفوضى قد وجدت لها مكانًا على ظهر المركب التي عليها أن تقابل المركب الأخير عند نهاية المياه الإقليمية. هل حقًّا هجرنا طاقم المركب حين بدأ الماء في الظهور في باطنها، كل ما أعرفه أنني ألبست إدريس سُترةَ النجاة قبل أن نصير بالبحر، وسبحت وأنا أجرُّه خلفي كثيرًا، وهو يستحلفني أن أتركه. يقول إن الله ينتقم منه بذنب «إيمانويلا»، أسحبه من حزام سترة الأمان وأسبح بذراعي الأخرى لم أكن أعرف في أي اتجاه أسبح، فقط كنت أبتعد. ولما تملَّكتني الوحشة وأصبح كل ما حولي ظلامًا نظرت خلفي آنس به فلم أعثر له على أثر، لم انتبه أن إدريس قد حسم الأمر، فكَّ الأقفال ومضى، وترك لي السترة والنجاة.

نظرية الانجراف القارِّي

قال: «هل تعرفين شاعرًا بدأ قصيدته بمدح الموت؟ لو كنتُ من أصحاب المعلَّقات لبدأت قصيدتي بمدح الموت!»، لا أعرف كيف وصلنا بالحديث لهنا، ولا ما الذي قلناه قبل أن يقول هذه الكلمات، هل عاتبني على الحضور مع جميلة؟ هل سألته عن كل ما يخفيه عنِّي؟ هل أعددنا الشاي معًا في مطبخ ليس به سوى برَّاد وبعض الأكواب؟ ربما حكى لي عن إدريس. كانت ظهورنا ملتصقةً بالأرض، وأعيننا مصوَّبةً للسقف نحو الخريطة المرسومة. البحر المتوسِّط يشغل أغلب مساحة الخريطة، كأنه مركز الكون. قال إن هذا البحر يحتاج ألف عام ليجفَّ. سكت قليلًا ثم أكمل أنه يتخيَّل كمية الجثث التي سنجدها في القاع، بافتراض أن الجثث لم تتحلَّل منذ غرقها، حتى تمرَّ هذه الألف عام، وأننا نبقى أحياء لهذا الزمن. ثم أدرك أنه يهذي، شاركته في فرضيَّاته وقلت إن ألف عام نحتاجها لنريح قلب أم بطة الذي تعاني ضعف عضلته فنعثر لها على جسد ابنها في باطن البحر. كان يشرح أفكارًا عن تاريخ تكوُّن البحر ونظرية القارَّات التي كانت كتلةً واحدة تُدْعَى «بانجيا»، وحدث أن دارت الكتلة الأرضية التي كوَّنَت إفريقيا بعكس اتجاه عقارب الساعة، بينما دارت الكتلة التي تُكوِّن آسيا وأوروبا باتجاه عقارب الساعة؛ فنشأت هذه الفجوة التي ملأها المحيط بمائه ليغرق في قاعها المساكين. أكمل بكلامٍ علميٍّ ثقيل عن مُعدَّل البَخْر، وتغييرات المناخ، بينما شردت أنا في فكرة الكتلة الواحدة واتجاهات الدوران: هل يدور كلانا في نفس الاتجاه، أم كلٌّ منَّا يعاكس اتجاه الآخر؟ هل كان علاء يدور عكس اتجاهي؟ وهل يدور حامد وعلاء في نفس الاتجاه؟ هل أبحث عن قبر أبي؟ أم أنني أقوم بمغامرة في مدينته لأعيد إنتاج «بانجيا»؟، كنت أنا وأمي كتلة واحدة لا أعلم في أي اتجاه دارت حتى غادرتني، فالتصقت بأبي الذي دار هو الآخر باتجاه أمي ورحل إليها، ثم علاء، ثم اليوم حامد، قد أكون أنا التي أدور عكس الاتجاه؛ فأفقد الجميع. تتكوَّن من حولي بحارٌ تفصلني عنهم، لا يستطيعون عبورها؛ فيغرقون؛ فأبقى وحيدة.

رأيت حبلًا وهميًّا يتدلَّى من السقف يلفُّه حامد حول خصره، ويمدِّد جسده بعرض البحر، ثم كلاعب سيرك يتنقَّل في حركات أُكروباتيَّة: قدماه في بورسعيد، وكفَّاه في قبرص. ثم يدور حول الحبل فيثبِّت قدميه في الإسكندرية وكفَّيْه في تركيا، يدور مجدَّدًا لتصبح قدماه في السلوم وكفَّاه في جزيرة كريت وهو لا يكف عن الكلام عن البحر. كادت رأسي تدور، انتبهت أن كليهما - حامد ومصطفى - لا يكفُّ عن حديث البحر. البحر هو مركز الكون، تمامًا كما يتوسَّط سقف الغرفة فوق رؤوسنا. فقط أمثالي من سُكَّان المدن البعيدة عن الساحل لا نقدِّر قيمته فنظنُّ العاصمة هي مركز الكون، ولا نكفُّ عن ازدراء المدن الأخرى. نتفاخر بأننا نمتلك النسخة الأصلية من كل شيء: العلم، الحضارة، التمدُّن، النظام، حتى اللغة، لا نملُّ من تكرار نِكاتٍ سخيفة عن طريقة نطق سكان المدن الأخرى لبعض كلماتها. نتجاهل الحقيقة التي تخبرنا بها وجوه آبائنا بأن مدينتنا تألَّف نسيجها من خيوط لا تشبه بعضها البعض، لكل خيط لون وملمس فريد آتٍ من ركن قصيٍّ من هذه البلاد التي تَلِدُ وتربِّي، ثم تَهَبُ أبناءها قربانًا للعاصمة. تذكَّرت أبي الذي كانت القاهرة مدينة أحلامه، ثم غاب عنها وتركني أبحث في غياهب الدلتا عن قبره الذي تقول سارة إن الدعاء يصله من أي مكان؛ فلا داعي للبحث. ماذا لو علمت سارة بقصة أم بطة؛ هل ستنصحها بقراءة الفاتحة لابنها على شاطئ البحر؟ ثم ماذا ستقول لجميلة إذا علمت بقصتها هي الأخرى؟ لا تعرف سارة أن الحياة لا تسير على هذا النحو. والحق أن كلًّا منَّا يبحث في رحلته عن حقيقة ما، وثلاثتنا: أنا وجميلة وأم بطة نبحث عن الموت كأنه الحقيقة الوحيدة التي يمكن أن نواجه العالم بصدقها. وكان حامد يشاركنا هذا الاهتمام، لكن بشكل مختلف. توقَّف حامد عن الكلام فجأة، تجهّم، قال وكأنه يُقِرُّ حقيقة في صيغة استنكارية: «ما جدوى كل هذا إن كان مآله البحر؟».

خرجت من بيته في الظلام كي لا يلحظ أحدٌ وجودي. سار هو أمامي ليستكشف الطريق، ثم أعطاني الإشارة فتبعته، ودون أن يدري، كان جزءًا جديدًا من مأساته انتقل إليَّ. فكأنَّني أجلس القرفصاء في مركب صغير لأعبر البحر، وكأنني أغرق مرَّةً أخرى، وكأن رأس إدريس على كتفي. ورغبت في رسم الخرائط على كل الجدران. وحين فتحت هاتفي كانت رسائل جميلة قد وصلت حدَّ السُّباب.