という行為に、人は一生のうち、どれだけの時間を費やすのだろう。

人は、というか、私以外の普通の人は。

私はガスコンロの前に置かれたピアノ用の黒くて四角い椅子に座っている。両脇に付いている丸いハンドルで椅子の高さを微調整できて、おしりが乗る部分は黒板消しのような触り心地のふかふかしたクッションになっている、なんだかちょっと高そうなやつだ。私はその椅子を、この部屋に越してすぐ、妹に頼んで実家から送ってもらったのだった。千葉から京都に、着の身着のまま、といった心地でやってきてから、これで3度目の引っ越しだった。小学校入学から卒業までの6年間、ピアノ教室に通い続けて、ブルグミュラーのアラベスクがつっかえずに弾けるか弾けないか、というレベルで呆気なく挫折してしまった私のピアノ歴のすべてが詰まったこの椅子は、いまやこうして京都の安アパートの、ガスコンロの前にちんまりと置かれている。両脇のハンドルを手前に回したり戻したりしながら、アルミ鍋の側面をじっと見つめる。数分前まで水道管に閉じこめられていた水と、ジップロックに閉じこめられていたかつおぶしが入れられたアルミ鍋は、火にかけられている。火にかけられたアルミ鍋の中の水がもうもうとお湯になり、かつおぶしが出汁を浸出させるまで、しばらくかかりそうだった。

「あかんわ」わざとらしくつぶやいてから、私は頬杖をついた。

あかんわ。

こういうとき、「普通の人」と言ってしまう。思ってしまう。

私が言い表したい「普通」というのは、つまり、母がどっぷり浸かり込んでいる新興宗教に、どっぷり浸かり込んでいない人、だ。新興宗教、という言葉や存在、それを信じる人に対して、無邪気に拒否感や嫌悪感を抱ける人のことだ。

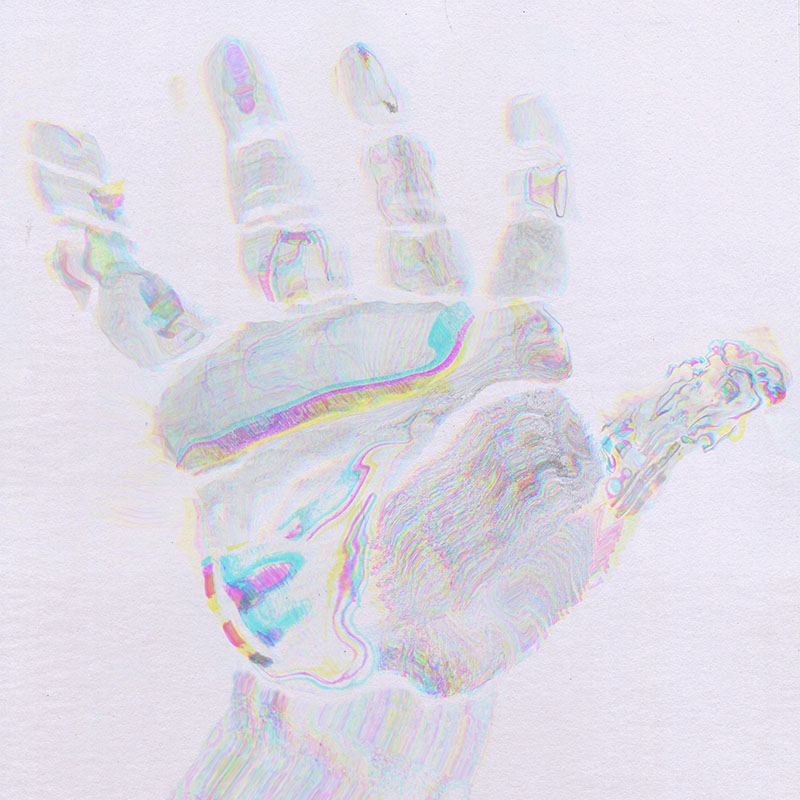

頬杖を解いて、姿勢を正してから、換気扇にとりつけられている小さな電球の光に向けて、手をぱくぱくと開けたり閉じたりしてみる。組んでいた足も解いて、椅子の上にあぐらをかく。電球に向けていた手のひらを顔の正面に移して、視界いっぱいに立ち現れた手のひらの、しわの、見えないくらい細い線の軌跡を、眉間に力を込めてじっと見つめる。年齢、年収、生い立ち、性別、食べ物の好き嫌い、すきになった人の数、スマホ歴、ガラケー歴。日々の反復によって刻み付けられたしわの一本一本が、そこにある。タロットも風水も星占いも詳しくはないけれど、手相だけは信じられる。信じられるし、手相も手相以外の占いも、結局同じものを見ているのかもしれない、とも思う。日々の反復。生活の証拠。

私は最後までピアノをすきになれなかった。ピアノ教室の本棚の隅に置かれていた『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』を手にとって、グランドピアノの下に潜って漫画を読みふけるような子供だった。ピアノの時間はピアノの時間というより先生との鬼ごっこの時間だった。あるとき、しびれを切らした先生の手によってピアノの下から引きずり出される途中で頭を強打してしまい、先生がわたしの家に謝りに来たことがある。先生と親とのあいだで、自分がいったい何に謝り、何に謝られているのか釈然としない空気が漂っていて、家中がやけにしんとしていたのを覚えている。あのときの先生元気かな。ごめんなさい、と、いまになっては思うけど、あのときの時間を私は好ましく思い出す。ピアノの下でうずくまって漫画を読む時間を、私は永久に失ってしまったような気がする。少なくとも、ピアノの下に潜る、という目的のために意識的に行動しないと、そういう時間はもう訪れないだろう。ある環境下で起こったことは、その環境から離れた瞬間、もう二度と、自然な出来事として現れることはない。そういう出来事の組み合わせ積み重ねによって、日常は日常として、しわのように記憶として刻まれていく。

親指と人差指の付け根の中間地点から手首に向かって、太く長く伸びている生命線をかき消すように、たくさんの細かな横線がある。それが吉兆なのか凶兆なのかを、手相見の気分で考えてみる。アルミ鍋の中の水がお湯になっていく。手の形だけは、教室を辞める間際まで折にふれて褒められていた。褒めるところがそれ以外になかったのかもしれない。私は立ち上がって、ガスコンロの火を消えそうなくらい弱くして、アルミ鍋の蓋をとる。かつおぶしを菜箸ですくってシンクに捨てる。何回も、かつおぶしがなくなってしまうまで、捨てる。きゅっと細く引き締まった私の手には無駄がなく、よく開き、柔らかい。親指と小指は安々と1オクターブをまたがり、鍵盤の上に虹のようなアーチを作る。その光景を思い出す。思い出しながらアルミ鍋に乾燥わかめを入れて、おたまで味噌を溶き入れて、また蓋をとじる。もう一度椅子に座り、眼をとじる。すこしだけ、眠かった。ねこまんまが食べたくなって、味噌汁を作ろう、と布団の中で思い立ったのが夜中の2時半。いまは45分くらいだろうか。眠ってしまわないように私はゆらゆら身体を揺らす。どうしようもない空腹で目覚めて、どうしようもない空腹を満たす前に眠くなる自分とは一体。ガスコンロの火が、私の大きなあくびで揺らいだ。アルミ鍋からは、かすかに湯気が漏れ出ている。

母と母の信じるものを私も信じていたころ、私は母に倣ってありとあらゆるものに手をかざしていた。カップヌードル、ぬいぐるみ、蚊取り線香、母の眉間、携帯電話、妹の臀部、ビール瓶、マニキュア。すべてはいまより良くなるのだと思っていた。そして悪いものは、すべてこの手から発生する見えない光で浄化されていくのだと、本気で信じていた。

友達となんてことのない話をして、漫画を読んで、身体を動かして、すきな人ができて、ふられたりふられなかったりするうち、いつしか私は私自身で信じるものを選べるようになった。母の信じるものは、私の信じるものではなくなっていた。

「あなたは私の子じゃないの」

「神さまの子なの」

「感謝しなさい」

「そしてお詫びするの」

「すべてはありがたいことなのよ」

「あなたが前世で犯した罪を、神さまは許してくださっているから」

「感謝しなさい」

「あなたの不幸も幸せも、神さまのものよ」

「感謝」

母が口にする砂粒のような言葉たち。

私と母のあいだで、砂粒は静かに壁となっていった。

私は私の信じるものを言葉にすることができない。でもそれは確かに私の中にある。その実感が、私を突き動かしている。

眼を閉じたまま、両腕を広げてひらひらと動かす。音楽を口ずさむ。ブルグミュラーのアラベスク。指はもう鍵盤の上を楽譜通りに動かすことはできないけれど、声はいつでも出すことができる。喉は今でも、あのときの音を出すことができる。

両腕は声に合わせて動き続けていて、アルミ鍋の中身はすべてが混ざり合っていて、乾燥わかめは大きくなって、風にはためく旗のように漂っている。旗のように漂う私の手のひらは、今はどこにもかざされていない。動いている。ただ、動いている。