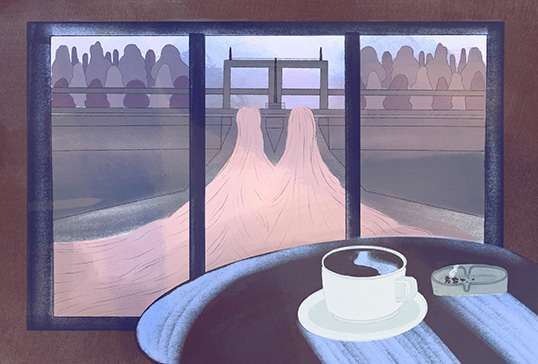

彼は窓際の席に座り、コーヒーを二口ほど飲み、少し泣いた。コーヒーはこれ以上ないというほど適切に苦かった。それは人生の苦しさを教えてくれるような味だった。そう、自分はこんな風に人生を味わってはいけないのだ。そういったことを許された人間ではないのだ。そう思うと、涙が洪水のように溢れそうだった。自分がこんなところで泣き出すことを許された人間ではないということを、彼はよく知っていた。

並河は無機質なダムのことを想像した。アメリカの、北の方にある、誰も住まない僻地の徹底的に合理化されたダムのことを。そのダムは貯水率が百パーセントを超えるより先に、少しずつ水を排出する。出ているのかいないのか、注意深く見つめなければわからないほどわずかに。激情が水面のように静かに収まってゆくのを感じた。コーヒーをすする。舌の付け根に僅かな苦みが残り、水分が胃へと流れ込んでいく。ダムの排水をイメージする。いましがた流れ込んだ水は、涙腺へと駆け上がっていかず、どことも知れない場所へ溶け込む。彼は煙草を手に取り、火をつける。勢い良く吸い込み、煙が熱を保ったまま全身に染み渡るのをイメージする。煙の熱が先ほど散らばった水分を気化させてしまう。その作業を十分に繰り返すと、灰皿で煙草を揉み消す。か細い悲鳴のような煙さえ出なくなるまで、じっくりと。それが済むと、煙草の箱にBICのライターをしまう。この一連の作業は彼がこの二年のあいだに身につけた技術だった。いつのまにか煙草のパッケージも変わっていた。

「今年は熊手、出すんですか?」

とつぜん話しかけられて振り向くと、中年の女性が驚いたような顔をしてから、すぐに「あら、ごめんなさい。知り合いの人に似ていたから」ときまり悪そうに笑った。

「いえ、いいですよ」と、並河は答えた。カップはかすかな音を立てて皿に置かれた。拒絶するような音色だった。

「あら、この辺の人じゃない?」

「ええ、転職で越して来たので」

「そう」

女性は並河について幾つか質問をした。いつ越して来たのか、仕事は何をやっているか、独身か、出身はどこか、などのあたりさわりのない質問だった。並河はそのまま答え、それが自然に聞こえるだろうか、と不安に思った。最大の難所は「なぜこんなところに越してきたのか」という質問だったが、これに関して並河は正答を用意していた。

「僕は碁盤目状の街が好きなんですよ」

そう切り出すと、並河は口が滑らかに動き出すのを感じた。つい先ほどまで頬にあった引きつりのようなものが溶かされていく。碁盤目状の道は歩いていて気持ちいい。どの方角になにがあるか、いつだってすぐにわかる。整然とした街並を歩くということは、母に抱かれているような安心感がある。

「あなたはとてもインテリジェントね」

女性はそのように総括した。ラベンダー色のニットの胸元には、細い鎖のネックレスが光っていた。

「そうですか? インテリと言われたのははじめてですけど」

「いいえ、intelligentよ」と、女性は正確な英語のlで言い直した。「インテリっていうのとはちょっと違う。なんかね、感情がないのよ」

ぶしつけに言われても、並河は驚いたり怒ったりするより、怯えが先に来るのだった。胸の震えをコーヒーで押し流そうとしたが、カップを挙げるときに手が奮え、カチャカチャと鳴った。感情を意図的に押し殺す人生を選んだことで、怯える人間になってしまっていた。

「そう見えます?」

「ええ、ごめんなさい。でも、そういう人多いのよ。見て」

女性はアイラインを濃く引いた目で並河をじっと見てから、肩に下げていた鞄をまさぐった。そして、白いA4のコピー用紙に印刷された紙を数枚差し出した。

「最近は感情をうまく出せない人が増えていて」と、女性は切り出した。「そういうのを持って生まれたものだと思ってしまうんだけど、ほんとうは違うのね。トレーニング次第で変われるのね」

並河は差し出されたA4用紙をよく眺めた。アメリカ初の黒人大統領に吹き出しがあてられていて、そこには”We can chage!”と大書されていた。並河はほんの少しの侮蔑と大きな安堵を覚えた。バレたわけではなかったのだ。女性が相変わらず話を続け、それが彼女の主催する自己啓発セミナーへの勧誘であるという鬱陶しい事実でさえ、並河にとってはありがたかった。人は変われる? やり直せる? 遅過ぎることなんてない? そうだろう。人生において決定的なことをしていないうちならば、それはすべてそうだろう。問題はそうしたことが原理的に可能かどうかではない。やり直すことが常に可能とは限らないということだ。そして、並河は自分がいまそのときにないということをよく知っていた。

「ちょっといいかしら?」

そう言って女性が並河の前の席に座ろうとした、まさにそのときだった。

「三田さん、その辺にしといてよ」

声の主はカウンターにいた女のマスターだった。

「そのお客さん、困ってるでしょ? うちではそういうのやめて」

女性はきまり悪そうな顔をして、反論しかけたが、すぐに無理だと悟ったのか、並河に「でも、迷惑じゃないわよね?」と尋ねた。どう答えたものかと思案しているうちに、マスターが「ほら、嫌だってさ」と追い込んだ。三田さんというらしい女性は、ふて腐れた仕草でチラシをしまい、そそくさと別の席に座った。そして、ずっとここで獲物を待っていたのだろう、とうに冷めてしまったカップに何度か口をつけてからレジへ向かった。

「ごめんね。ああいう人もいるから」

おそらくは自分より歳若いだろう女のマスターにそう言われて、並河はおかしくなった。たぶん、年下だと思われているのだろう。そしてまた、感心もした。こうやって一つの街に店を構え、そこで生きていく決意をした人は、自分のように逃げることを選んだ人間を幼く思う権利があるものだ、と。並河は思わず笑みを漏らした。すると、マスターはそれに気付き、優しい笑みを返した。目の前の人間の胸の内に自分が火を灯した、それがなんなのかを知りたい――そんな微笑みだった。

「いや、すいません」と、並河は切り出した。「話を聞いてしまう方なので」

「いえ、いいんですよ。話を聞かない人なんて、嫌でしょう」

マスターはそう言うと、チョコレートケーキをテーブルに置いた。深く落ちついた茶色が艶めいていた。並河が不思議そうに見上げると、にこりと笑ってマスターはカウンターに戻っていった。並河はフォークをそっとさし、ケーキを口に運んだ。甘く、苦かった。人生もこうであったら良かったのに――並河はそう考え、コーヒーを口に運んだ。それはやはり、人生そのもののようにただ苦かった。

ときおりカウンターに目をやりながら、並河は少しずつケーキを食べた。コーヒーがなくなると、マスターがお代わりを注ぎに来てくれた。窓の外を犬や老人や車が通った。

しばらくして、スピーカーから流れるピアノの音が耳に入った。それまで背景にいた音楽が、急に前に出て来た。やがて、女性のボーカルが英語の歌詞を囁いた。聞こえるか聞こえないかの囁き声で、ほとんど音程を外しているようにも聞こえたが、あくまで心地いい声だった。やがて、低い男性ボーカルの声が重なる。英語なので意味は取れなかったが、冒頭にPhone Callという単語が聞こえたので、おそらく電話に関する曲なのだろうと思った。

曲が終わると、曲名を知りたいという気持ちが強くなった。だが、わからないだろうという確信もあった。自分は流れていく重要なことをやり過ごして生きて来たのだ。だからこそ、このようになってしまったのだ。並河は救いがほしくて、あたりを見回した。だが、救いなどどこにもなかった。

「どうしたんですか」という声に振り向くと、マスターがいた。

「いや、今の曲が良かったので。なんという曲か知りたくて」

「どの曲ですか?」

「なんかピアノと、女の人のウィスパーヴォイスのやつです」

「ああ、さっきの失恋の歌ですね」

「失恋の歌なんですか?」

「はい。恋人に浮気されて、ベッドで泣いたとか、そんな感じの」

「すごいですね。英語ができるんですか?」

並河の驚きに対し、マスターは困ったような笑みを浮かべ、「良かったら、調べますけど?」と返した。

「や、大丈夫です。ちょっといい曲だなって思っただけですから」

「でも、いい曲なんだったら、知っておいた方がいいですよ」

マスターはそう言うと、カウンターに戻っていった。しゃがみ込み、有線の機械をいじっているようだった。しばらくして、マスターはカウンターからきまり悪げに「すみません、わからなかったです」と叫んだ。

「もしアレだったら、ほら、ネットで検索してみましょうよ」と、マスターは寄ってきて言った。

「でも、どうやって検索するんですか?」

「Anonymous Phone Callとか言っていたから、それで調べてみます」

マスターはスマートフォンを取り出して、検索をはじめた。しかし、うまくいかないようだった。匿名での電話のかけ方ばかりが候補として挙がってくる。

「うーん、ダメですね」と、きまり悪げに検索結果を見せながらマスターは言った。「そうだ、いまアプリで音楽を聴かせると曲名を教えてくれるのがあるんですよ」

マスターがそう言ってスマホを操作し始めたのを、並河が「でも、もう曲終わっちゃいましたよ」と止めた。マスターはまっすぐに切りそろえた前髪のふちを手の甲でなぞる仕草をしてから上を見上げた。そのおどけた仕草は彼女をますます幼く見せた。

「そっか、そうですね。じゃあ、有線に電話して聞いてみましょう」

「いいですよ。また流れたらすぐアプリ起動するんで」

「また」という言葉がマスターは嬉しかったらしく、カウンターに戻ろうとしていた足を止めて微笑んだ。そして、その言葉の通り、並河はその喫茶店に通うことになった。

長いあいだ、並河は人との関わりを避けてきた。それは紙やすりで車の塗装を滑らかにするような、繊細な仕事だった。どのように取り繕っても、罪から逃げた人間だということが兆してしまう。そうやって、並河の人生は孤独で息苦しくなっていった。

仕事のない水曜日と土曜日、並河はカワノ珈琲に通うことにしていた。半年ほど経つと、マスターの名前はカワノではなくキタノハラユカであることがわかった。カワノというのは、めったに顔を出さないオーナーで、彼女は雇われの店長だということだった。オーナーを一度だけ見たことがあったが、人生の苦しみから逃げ切った喜びを顔に湛えた、優しげな老人だった。なんでも、オーナーは不動産を多く所有し、特に喫茶店という業態に思い入れがあるわけではなかった。喫茶店をはじめることになったのも、仕事上の顔なじみが飲食店経営に必要な備品の引き取り手を探していたことがきっかけで、ユカさんはそのときたまたま別の店舗でパートをしていた縁で店長に抜擢されたということだった。また、ユカさんはバツイチで、子供がいること、そしてその子供を引き取らなかったこともわかった。なぜそのような人生を送ることになったのか、並河はいくつか想像を巡らせた。仕事に没頭するあまり、と考えればそうなのかもしれなかった。カワノ珈琲はほぼ個人経営の喫茶店としてはよいできで、地域の名店としてこれから十年は愛されそうな感じがした。人生の多くを賭けるにに値する店だった。だが、まったく別の理由、たとえば子供をまったく愛することができなかったという類の、内面的な理由であるかもしれなかった。家柄の問題、たとえば嫁ぎ先の後継としてどうしても必要だったので断腸の思いで手離した、などといったこともありえただろう。いずれにせよ、なんらかの理由でそのように生きているのだった。並河は知ることを簡単に諦めた。どうということはない、追求されないでいる権利が自分にもあってほしかったからだった。

並河はカワノ珈琲で幾何学的な人ということになった。あまり自分のことを離さない慎重な印象や、硬い専門用語を多く使う口ぶりが理知的な印象をもたらしたのだろう。ノーベル賞受賞者の予測などについて質問されることもあった。専門的な論文に目を通すようなことはもうなかったが、それでも並河はなにがしかを話した。自分に関係のない、科学者の偉業について語るのはほんとうに楽しかった。

一年ほど経った冬の日、カワノ珈琲で小さなパーティーが開かれることになった。常連だけを呼び、会費制のささやかなパーティーを開くのだという。言い出しっぺはアキラと呼ばれる、消防署勤めの陽に焼けた男で、並河より二歳下で、ユカさんに思いを寄せる常連客三名のうちの一人だった。

パーティーは閉店時間八時ちょうどから開催された。並河がドアをくぐると、八名ばかりの常連客が出迎えた。あと三名ほど来るらしかった。

「それなあに?」

ユカさんはいつもより少し遠慮のない口調で、並河が持っていたグレンフィディック十二年のボトルを指差した。いつものスキニージーンズにサンタクロース風のワンピースをあわせて帽子をかぶっていた。

「コーヒーにウイスキー入れて飲んだら美味しいかなって」

「えーっ、オシャレ。その発想」

ユカさんはそういうと、カウンターにボトルを置き、みなが持ち寄ったパーティーの料理について品評した。まず、ホールのショートケーキ。これはアキラが持ってきたもので、”Congratulations"というデコレーションプレートが乗っていた。そして、手羽先。近所の肉屋で人気の甘辛く焼いたものだった。他にも七面鳥の足やクラッカー、鵞鳥のパテ、袋詰めの駄菓子、紙パックのワインなど、それぞれが思い思いに持ち寄った品が並んでいた。調和をなしていたという訳ではなかったが、カワノ珈琲の常連客それぞれの一面をよく表していた。並河にはその不調和が心地よかった。

ワインが二パック、そしてビールが二十本ほど空いたところで、いちどコーヒータイムになった。ユカさんは明かりを消し、フラワーアレンジャーのヒトミさんが持ってきたアロマキャンドルに火をつけた。喧騒が止み、蝋燭の光にコーヒーの湯気が揺れた。とても心地よい、静かな時間だった。

ケーキを切り分けて食べ終えると、もう十一時だった。並河を含めた四名以外はみな帰った。残ったのは歳の近い独り者ばかりだった。だらだらと残った酒を片付け、コーヒーカップにウイスキーを注いで飲み始めた。やがて、アキラが椅子を三脚つなげて眠りに落ちた。十二月でもまだ陽に焼けた腕が赤黒くなるほど酔っていた。さらに一人が帰り、並河はユカさんと二人きりになった。沈黙が多くなった。

「ウイスキー、コーヒーに入れてみよっか」

ユカさんはそういうと、カウンターに回って銅製のケトルを火にかけた。しばらく経って、ケトルがため息をつくと、ユカさんは丁寧にフィルターとドリッパーを設置した。そして、ケトルを傾けかけて少し注いだ時に「あ、そうだ、ウイスキー」とつぶやき、ドリッパーを倒してしまった。ユカさんは悲鳴をあげ、へたり込み、並河の視界から消えた。あわててカウンターの裏に回ると、ユカさんがいそいそとジーンズを脱いでいた。一瞬、戻ろうかと思ったが、並河はすぐにお冷の入ったボトルをとってぶちまけた。ユカさんはジーンズを脱ぎ終えると、足を流しに投げ出して、水をかけ続けた。しかし、熱湯は両足にかかったらしく、懸命に足を入れ替えていた。並河は後ろからユカさんを抱きかかえると、流しの上に持ち上げた。ユカさんは一瞬動揺したようだったが、流しにすっぽりをおさまる形になりながら、やはり火傷を冷やすことを優先した。

「やっちゃった…… 」

ユカさんは流しから降りると、両手で顔を覆って呟いた。そして、自分の両足の火傷具合をたしかめた。両脛と左の太ももが広範囲に赤くなっていたが、皮がめくれるほどの火傷ではなかったようだった。水ぶくれができるかどうかはわからなかった。ユカさんは視線を上げると、並河を見据え、再び「やっちゃったね」と言った。並河は答えあぐねた。さきほどユカさんを抱き上げたときの肉の感触が残っていた。

「パンツ、カワイイっしょ」

ユカさんはそういうと、薄い黄色のパンツを指差した。水に濡れた布の下で女の肉がうっすらと象られている。並河は「はい」と笑顔を取り繕った。ほんのすこしの沈黙のうちに、ユカさんの目が熱を帯びていくのがわかった。並河は胸を締め付けられるように感じ、肩を上げてふーっと深く息をついた。ユカさんは並河の頬を両手で掴むと、強く舌を絡ませた。並河がそっと手を伸ばすと、信じがたいほど濡れていた。

ユカさんの白く小さな身体を抱きながら、並河はあのダムのことを想像した。いままで彼の心が溢れそうになるのを押しとどめてきた、アメリカの北の方にある、想像上のダムのことを。ダムは放水を始める。ダムの下流には大きな川があって、その川岸には広大な草原が広がっている。水かさは少し増すだろうが、流域に住宅はないので、おそらく問題はない。ダムの水かさは減り、少しずつ底が見えて来る。枯れた巨木や巨大な岩が顔を見せるが、人工物は何一つない。水が減るにつれて、放水の勢いは弱まっていく。と同時に、川底に溜まっていた澱やなにもかもが流されていく。やがて、水はなくなる。

並河とユカさんは下着だけ身につけると、カウンター裏の床に座ったまま、足の具合について話あった。そして、何度かキスをした。ユカさんの口からはワインの匂いが薄く薫った。ユカさんの口ぶりからは、自分が衝動的になってしまったことを恥じる思いと、受け入れられた喜びが混じり合っているように感じられた。並河は素直に「嬉しかったですよ」と告げた。そんな風に自分の喜びを口にすることは、本当に久しぶりだった。並河は何か言うことを探した。ガタッと椅子の揺れる音がカウンターの向こう側から聞こえてきた。そして、ドアを開けて誰かが出て行った。おそらくアキラが起きて出て行ったのだ。「私たち、悪いことしたね」と、ユカさんは呟いた。

「こんなことは悪いことでもなんでもないですよ」

ユカさんは並河の言葉に笑顔を浮かべた。だが、おそらく彼女が受け取っただろう言葉の意味と、並河の真意は違った。自らを祝福せよ、という意味ではなかった。ほんとうに、世の中には悪いことがあるのだ。

ユカさんはジーンズが乾くまで、エプロンを三枚つけて、スカート代わりにした。もう一度コーヒーを淹れなおすと、二人はカウンターに隣り合って飲んだ。ユカさんの火傷の具合はそれほどひどくないようだった。時間がゆっくりと流れていく。アメリカの北の方にあるダムにゆっくりと水が溜まっていく。ちょうどよいくらいに。

と、かけっぱなしにしていた有線からあのときの曲が流れた。ピアノの一小節を聞くだけで、それとわかった。

「ユカさん、これ、あれですよ。前に言ってた曲」

ユカさんは天井に埋め込まれたスピーカーに目を向け、じっくりと歌詞を聞き取っているようだった。並河にはベッドとか、フォンとか、クライといった簡単な単語が聞き取れるだけで、意味はわからなかった。ユカさんは注意深く聞き取り、間奏の間だけ並河に視線を向けた。囁くような女性ボーカルの声が、悲しくなるほど頼りなかった。

「これ、失恋の歌ね」と、ユカさんは呟いた。「意味、知りたい?」

「そりゃそうですよ」

「本当に? いま、このタイミングで? 失恋の歌? 縁起悪くない?」

ユカさんは試すように悪戯っぽい笑みを浮かべた。並河がたじろいでいると、ユカさんはコーヒーを飲み干し、歌詞について説明を始めた。ある晩、男の元に電話がかかってくる。声の主は名前を名乗らない。低くて、優しい声だった。声の主は告げる。君が人生をかけて愛している恋人は、この間デートしていたよ、彼女は不誠実な女だ、と。男はベッドに突っ伏して一晩中泣く。この恋が終わってしまったら、僕は死ぬ。お願いだ、嘘だと言ってくれよ、嫉妬深い男が騙そうとしているんだ、と。僕たちの愛は本物だって言ってくれよ、と。

「とても正直な歌ですね」と、並河は答えた。

「そういうことって、ある?」ユカさんはカウンターに肘をついて言った。「そういう風に、誰かを死ぬほど好きになって、その恋に破れて、一晩中泣いたりした?」

「ないですね」

「私はあるよ」ユカさんはそういうと、並河のタバコに手を伸ばし、火をつけた。「今もそう。もしあなたが一週間もしたら私のことを忘れて、バツイチの年増と寝たこともあったなあなんて思うんだろうなって、そう思っただけで泣けてくるよ」

ユカさんの目には涙が浮かんでいた。アメリカの北にあるダムは、本来こうした悲しみを受け止めるためだけにあるはずだった。並河はそれをただひたすら自分のために使った。

「俺はユカさんのことを好きですよ」

ユカさんは顔を覆った。それから、タバコを深く吸い込み、すぐにもみ消した。

「ずっとこうしていたいけど、明日のお店の準備しないと」

ユカさんは立ち上がった。なにか、感情を押しとどめようとしているようだった。それは多分、いまはもう一緒に暮らしていない子供のことだったのだろう、と並河は考えた。なんの感情もなく、人は子供を捨てたりしない。彼女なりの思いを抱えたまま、一緒に暮らさないという事態になったのだ。そこにどんな気持ちがあったのか、並河には知る資格がなかった。

「また、明日来ます。今度、ゆっくり話しましょう」と、並河は立ち上がった。そして、ユカさんを抱きしめて、キスをした。「アキラくんのこともあるし。一晩中泣いてるのは、彼でしょう」

ユカさんは笑った。

*

店を出た並河は、タクシーを捕まえるために駅前のロータリーへ向かった。歩くと二十分ぐらいある距離だった。整然と碁盤目状に並ぶ街並みで、敷石が街灯を照り返している。冬のしんとした空気の中で、その白さが際立っていた。

並河はスマートフォンを取り出し、「静岡県警 電話」と検索した。表示された番号の横に、「電話をかける」というボタンがあった。それを押すと、「このアプリケーションを終了して電話をかけます。よろしいですか?」というメッセージが現れた。「発信」というボタンを押す。プップップッと音が鳴り、それが呼び出し音に変わった瞬間に男の声で「はい静岡県警です」と返ってきた。

「あの、ちょっとお伺いしたいんですけど」

「はい」

「二〇〇七年に、浜松市でひき逃げ事件ってありませんでした?」

「は?」

「いなさの、川沿いの道なんですけど」

「え、ちょっとなんですかね」

「いや、実はその頃にひき逃げをしてしまったような気がして、それで、確かめたいんですよ」

「あのー」と、電話の声は訝しげに間を置いた。「もしかして、酔ってます?」

「酔ってはいますが、確かめたいのは本当です。二〇〇七年十月二十二日の深夜です。三時ぐらい。二十三日かもしれませんが」

「ちょっと待ってもらえますか。このまま、このままで」

声の主はそう言うと、電話口の向こうでなにか相談しているようだった。五分ほど待って、「あの、でしたら住所と、それと、氏名。あと、連絡先。これを教えてもらえますか」と応えた。

「時間がかかるんでしたら、携帯に折り返してもらえませんか。必ず出ますので」

「ええっと、でもですね、事件性があった場合には、そういうわけにもいかないので……」

並河はそこまで言うと、電話を切った。きっと、向こうの電話には着信履歴かなにかが残っていて、すぐに折り返せるだろう。いつのまにか到着していたターミナルの、もうバスがこない乗り場のベンチに腰をかけた。街灯を照り返すアスファルトを眺めていると、何年も前の記憶が蘇ってきた。泥酔して車に乗るときの大きな気持ちと、暗がりの中に一瞬見えた、人影のようなもの。なにか大きなものを跳ねた振動と、がむしゃらにアクセルを踏んだ音、小さくゆがんだバンパー。板金修理をしてくれる店を探して、鹿を撥ねたなどと嘘をついたこと。ほんとうに、鹿でありますようにと願いながら嘔吐したこと。浜松を逃げるように去って、北関東や東北の都市を渡り歩いたこと。そうした生活を送りながら、いつもダムについて考えた事。いくつもの事柄が、本当に無駄だったように思えた。そして、そうした回り道を重ねた結果、自分はほんとうにあるべき場所に落ち着いたのだという気持ちもあった。

十五分か、二十分ほどたったころ、電話が鳴った。知らない番号からだった。並河はコール音を聞きながら、ダムが壊れていく様を思い浮かべた。いずれにせよ、もう彼にそんなものは必要なかった。