La madre de Cristina no puso inconveniente con el hongo, que no requería de excesivos cuidados ni ocupaba un gran espacio, pero luego se le murió el marido y obligó a su hija a deshacerse de aquella asquerosidad. Era un hongo marrón, rectangular y chato. Cristina lo guardaba en un recipiente de cristal, de la marca Pirex, que servía para el horno y el frigorífico. Se lo pasó a la vecina después de la cremación. Los de la casa volvieron todos juntos, pero la mayoría se despidió en la puerta del ascensor y no entraron en el apartamento del difunto. La vecina del primero no fue al tanatorio, sus padres la recogieron a la vuelta para que hiciese compañía a la huérfana. El difunto fue aparejador y viajaba con frecuencia visitando obras. Ya había dado el paso al Mercedes y se sentía más seguro en carretera. El coche era un tanque, decía su viuda, pero se le cayó una grúa encima, y a pesar de la carrocería reforzada, acabó planchado entre las chapas. Incineraron el cuerpo de inmediato y, para recibir a los condolentes, pusieron una fotografía al lado de la urna. Era un hombre apuesto, con grandes ojos azules que su hija no había heredado.

Cristina y la vecina de abajo iban al mismo colegio, pero no a la misma clase. Entablaron amistad jugando a las Barbies en los descansillos del edificio. Cuando su padre le avisó de que subiera al segundo, la del primero deseó estar a la altura de las circunstancias. La muerte le resultaba bastante extraña. En principio, y sólo como supuesto, si su padre muriese en un accidente laboral, ella preferiría no ver a sus vecinos y dejar que el llanto saliese a trompicones abrazada a su hermana hasta que el sueño las encontrase a las dos con los ojos hinchados, aunque eso bien podía ser una rareza de las suyas. En el apartamento del difunto, la puerta de servicio que daba a la cocina estaba abierta. Allí los dos varones despadrados recibían a las visitas. Saludaron a la vecina con cariño agradecido y sincero, como nunca antes se lo habían mostrado. Ella dijo «lo siento», bajito, porque los muchachos le intimidaban y no estaba segura de cómo se daba un pésame. Se sonrojó. El hermano mayor la sacó del apuro dirigiéndola al dormitorio principal. Cristina estaba sola en la terraza, mirando la calle, y la notó bastante normal, más de lo que esperaba. Intercambiaron un par de saludos y le vino con que a su padre le disgustaba su amistad, porque no soportaba que jugaran en los descansillos del edificio, como si no tuvieran casa. Luego le habló de las esculturas que el muerto «construye» en el pueblo, utilizando el presente como si el lenguaje pudiera resistir a la muerte. En la ciudad nadie lo sabía, porque al artista no le gustaba alardear, y prefería llevar su talento en secreto y ser sólo el vecino del segundo derecha, que trabajaba como aparejador para una empresa constructora. Cristina le dijo a su amiga que lo último que le habían encargado fueron las papeleras de la plaza, y ésta pensó que qué poco se sabe de la vida de la gente. Cristina nunca antes había mencionado a su padre, y ahora le faltaba tiempo para enlazar historias sobre sus particularidades. Cuando se le acabaron las anécdotas, le agarró el brazo para llevarla a su cuarto.

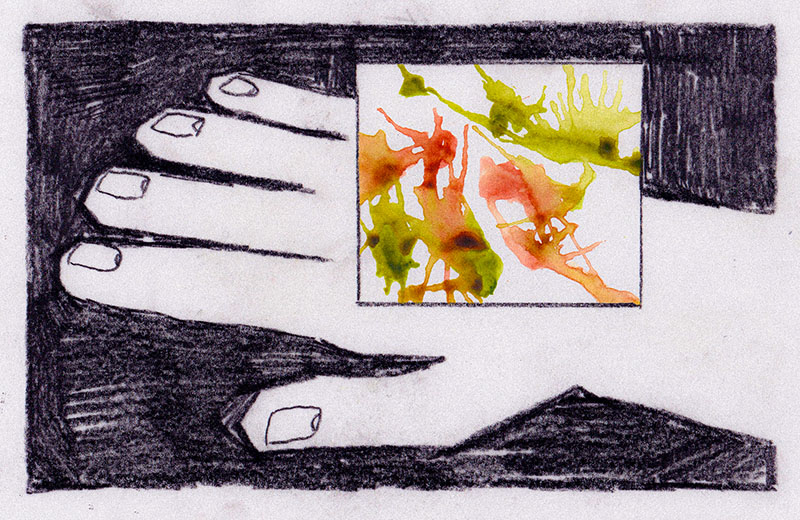

La habitación de Cristina era la más pequeña de la casa, y al abrir la puerta las inundó el olor a moho, como de yogurt caducado. Ella ya conocía el aspecto y las cualidades del hongo mágico que llevaba meses de moda en el colegio. Cada muchacha recibía un hongo hijo que convertía en hongo madre en cuanto lo adoptaba. Entonces pedía un deseo, y para que se cumpliese, la deseante alimentaba la criatura con un vaso de agua al día, como a una planta. El hongo producía un hongo- hijo a la semana que se separaba horizontalmente con una espátula o un cuchillo, y se entregaba a una nueva cuidadora. Eran muy resistentes. El aburrimiento olímpico de aquel invierno fomentó la popularidad de los hongos, y desde que apareció el primero todas las muchachas quisieron uno. Al poco tiempo se extendieron de tal manera que hubo sobreabundancia de hijos y se exportaron a otros institutos en donde (quizá porque se trataba de colegios mixtos) no tuvieron tanto éxito. Desde la segunda semana de marzo, la parte de la entrega se convirtió en el mayor reto de todo el proceso. Repartidos los tres hijos, el hongo madre se dejaba secar, y su cuerpo mermado se convertía en el amuleto para la consecución del deseo, pero aquella mañana la reciente viuda le dio el ultimátum: «O te deshaces de eso, o te juro que en cuanto volvamos lo tiro por la taza del váter». Después se fueron al tanatorio, donde el hongo no pintaba nada.

—Es el último hijo que tengo—dijo Cristina—, y ya lo he apalabrado con Beatriz Sierra. Tú no tienes que hacer nada más que echarle agua y darle el hijo en tres días. Luego lo dejas secar y me das lo que quede, dicen que suele ser muy pequeño, porque casi todo es agua.

La vecina observó la viscosidad abultada y le pareció que tenía aspecto de flan mal cuajado. Le preguntó a Cristina por dónde se cortaba, la del segundo le señaló el lugar como si fuese una obviedad aplastante, y a ella le pareció que había elegido ese punto de manera arbitraria, pero no era el momento de discutir con una huérfana sobre su propio hongo. Ya se las apañaría con el corte.

Beatriz Sierra llevaba casi un mes sin ir a clase. Todas sabían que era anoréxica y, desde el principio del curso, la vieron adelgazar sin que cundiera la alarma. Se habían acostumbrado a los cambios de peso. Después de desarrollarse, los cuerpos se disparataban: las gordas se volvían flacas, las flacas gordas y las bajas altas. Hasta que Beatriz se desmayó en la clase de historia, no habían sospechado la gravedad de su caso. Desde entonces, la alumna faltaba a menudo. Los días de ausencia se volvieron más y más habituales, y finalmente no volvió. Entonces Lola, la profesora de gimnasia, fue de clase en clase hablando sobre los problemas alimenticios de las adolescentes. Gracias a esta charla, la chica del primero se enteró de lo que era la anorexia. Aprendió que la enfermedad también debilitaba la mente y que las anoréxicas alucinan; por eso, cuando se miran al espejo, en lugar de percibir la realidad tal como es, se ven gordas, como sapos cubiertos de carne. También les hablaron de la bulimia y de las distintas formas de provocarse el vómito.

Un día antes de la separación del hongo hijo, la vecina del primero, como nueva custodia, se citó con la madre de Beatriz Sierra. Su compañera no se puso al teléfono. Doña Julia insistió en que la visitara al día siguiente, pues aunque Beatriz estaba débil, le encantaban las visitas. El hongo salió con facilidad y la diferencia entre las dos pieles resultó evidente. Eligió para su transporte un plato de plástico, y allí dentro el cuerpecito chorreante y viscoso parecía un dulce de chocolate frío. Doña Julia la recibió con entusiasmo, a pesar de que Beatriz y ella no eran tan amigas. Le pidió que esperara en el salón, y salió a buscar a Beatriz. Volvió arrastrando un animal sin fuerzas escondido bajo capas de ropa color pastel. Le sobraba tela por todas partes, como le sobraría a un bebé enfundado en una descomunal toquilla. La visitante ignoraba que las personas llegaran a ser tan pequeñas. Bajo la bata rosa asomaban unas pantorrillas de menor diámetro que sus muñecas, y agrandadas por lo minúsculo del cuerpo, las pantuflas se arrastraban dolorosamente, como si en lugar de felpa estuviesen cosidas con hierro. Beatriz, la Beatriz del colegio, se había diluido en sus huesos. Doña Julia la llevaba prácticamente en brazos. En ningún momento levantó los ojos, agrandados por el retroceso de la carne, para reconocer a su compañera. La enferma llevaba la boca medio abierta, y sus labios resecos enmarcaban un gesto de desagrado. Tropezó antes de alcanzar el sillón.

—¿Estás bien, hija?

La hija respondió con un mínimo gesto de cabeza con el que pedía que la devolvieran a su cuarto. Tras aquel ademán, la visitante intuyó al fin un parecido con la compañera que conocía. Los ojos de Beatriz tenían un aspecto taciturno por la forma en que los párpados bajaban. Sin decirles nada la anoréxica volvió al cuarto. La invitada se levantó convencida de la necesidad de su retirada.

—Espero que Beatriz se recupere pronto. Le dejo esto.—Y antes de que le diera tiempo a sacar el hongo de la bolsa, doña Julia la interrumpió.

—No, por favor, dáselo tú. Le viene muy bien ver a gente, así se distrae. Ahora pasas al cuarto. La notarás un poco adormecida, es el efecto de la medicación, que le cansa.

—Bueno.—La adolescente sintió que se metía en un lío, pero no tuvo valor para decepcionar a la madre—. ¿Por dónde?

El olor a comida de hospital mezclado con los otros olores dulzones que le dan las medicinas al cuerpo impregnaba las paredes. Allí el olfato eclipsaba al resto de los sentidos, en par- te porque con las persianas bajadas no se podían definir las siluetas de los muebles. Imaginó a Beatriz en la cama, tan liviana que no hundía el colchón, como si fuera una hoja de papel.

—Acércate, así no tengo que levantar la voz.

La cercanía con la muerte dotaba a la enferma de una autoridad antigua, como de oráculo.

—Cada vez que me duermo, sueño que viene una sombra negra y me arranca de la cama.

—¿Cuánto pesas?

—Treinta y cuatro kilos—contestó la yacente con cierto orgullo—. Dicen que si llego a los treinta y tres me muero. Por eso me drogan, para que no gaste energía.

El año pasado, Beatriz jugaba al tenis y al baloncesto como base. Era una chica musculosa y ágil.

—Antes, me pasaba noches sin dormir haciendo gimnasia aquí en mi cuarto. Ya no me muevo.

—Mejor, así descansas.—Una vez acostumbrada a la oscuridad, descubrió los ojos agotados de Beatriz buscando los suyos—. ¿De verdad te ves gorda?

—Ahora no. Yo me quedaría así, pero me da miedo la muerte.

—Yo creo que antes estabas mejor.

—Y a mí qué me importa lo que tú creas . . . —Beatriz se interrumpió justo antes de añadir: «gorda», y fue peor el silencio que el insulto. La vecina llenó el vacío con la amplitud de su cuerpo, sintiéndose descomunal, como si le sobrara la mitad de su carne frente a aquella figura escuálida que aun sin músculos sacaba las garras.

—¿Para qué has venido?

Pudo inventar una frase, decir sencillamente: «Para verte», pero le pareció impropio mentir a quien estaba a un kilo de la muerte.

—He venido porque a Cristina se le ha muerto el padre y me pidió que te diese esto—dijo al tiempo que sacaba el plato de la bolsa.

Beatriz olfateó el objeto que se le acercaba.

—¿Qué es?—preguntó espantada.

Ella le quitó el papel de aluminio para que Beatriz pudiese verlo y se dio cuenta de que el hongo marrón le produjo un horror imparable. A la enferma se le contrajeron los pocos músculos que le quedaban, y con esfuerzo titánico se apartó de aquel plato para gruñir:

—¿Me has traído un postre?—Dicho lo cual le clavó sus ojos de muerta con rabia afilada y llamó a su madre para que echase a la visita, que se marchó encantada.

En la mesa de su habitación, el antiguo hongo desaparecía por momentos. Esperaría a que secara del todo para subírselo a Cristina. Lo puso sobre el papel de aluminio que cubría al otro que Beatriz no quiso, inclinó el plato sobre el Pirex y la nueva madre-hongo se deslizó como si fuese una babosa enorme dejando un reguero de burbujas a su paso. Otra vez se sintió excesiva, y pensó que podría lavarse lo que le sobraba con una ducha. Se secó frente al espejo, moviéndose poco a poco para atrapar una imagen de sí misma que hasta entonces, por ingenuidad, despiste o negligencia, no tenía tan clara. Se sintió despertando de un sueño a la realidad dolorosa que esquivó hasta entonces, como si un encantamiento la hubiese mantenido agarrada al espejismo, si no ya de belleza, al menos de cierta normalidad estética que ahora se diluía sin piedad ni progresión alguna frente a sus ojos. Enfrentó su anormal fisonomía en la soledad del baño, avergonzándose retrospectiva- mente de las interminables horas en la clase de natación con las compañeras, o las vacaciones familiares en la playa. Sólo la moribunda tuvo la valentía de poner sobre la mesa la realidad de su aspecto con la palabra no dicha. Cerró los ojos para contar hasta diez muy lentamente porque podría, ella también, haberse contagiado del mal perceptivo que distorsionaba la visión de las anoréxicas hasta volverlas monstruosas. Allí, sin embargo, al abrir los ojos se mantenía la deformidad. Necesitaba una última prueba e ideó un sistema de calco de sí misma sobre superficie plana a escala real. El dormitorio olía a moho cada vez más. Se pegó cuanto pudo a la puerta blanca del armario empotrado, girando el cuello, para que la mejilla que- dase pegada a la madera. Rotulador en mano fue marcando cuantos puntos alcanzó desde su postura para conseguir el perfil más ajustado del contorno de su cuerpo. Una raya sobre los hombros, otra en las axilas, un punto allí, donde en circunstancias normales se encontraría la cintura, después la entrepierna y los muslos, y vuelta arriba, para finalizar su obra, perfiló la cabeza aplastando un cabello cada vez más escaso. Se separó y, sin mirar el conjunto, fue rellenando los huecos con el rotulador colorado hasta dibujar un cuerpo, su cuerpo, que no daba lugar a engaño. Más que vergüenza, lo que sintió fue una honda desesperación, y se preguntó cómo, siendo un organismo tan feo, habría quien se ocupase de alimentarla para seguir viviendo, sobre todo ahora que todas las demás muchachas tenían ya sus amuletos y ella quedaba condenada al recinto de Pirex.

II

Hay gente que piensa que ser un hongo o un insecto, o padecer algún otro tipo de malformación severa, es una desgracia. Sin embargo, a mí me resultó una experiencia de lo más interesante, angustiosa por momentos, pero sin duda alguna recomendable. Los hongos no somos ni animales ni plantas, y contamos con una variedad de formas y especies tan amplia que algunos de nosotros ni siquiera estamos emparentados. Los micólogos deciden qué es un hongo y a qué tipo de variedad fungil pertenece cada uno. Antes de que me convirtiera en uno, ni mi familia ni yo sabíamos de hongos, pero desde entonces aprendimos bastante. Mi madre notó mi ausencia enseguida, pero tardó algún tiempo en reconocerme. Este retraso estuvo a punto de secarme. Aproximadamente dos horas después de mi conversión, mamá nos avisó de que la cena estaba lista, y al no presentarme en la mesa vino a buscarme.

Sucedió todo tan de improviso que no pude avisarla, y al principio no asoció el hongo viscoso que crecía dentro de un recipiente de cristal con su benjamina. No intenté gritar, y me habría decepcionado de haberlo hecho; los hongos carecemos de cuerdas vocales, pulmones y boca con la que generar sonidos. Somos organismos extraordinariamente simples, sobre todo los de mi división acuosa, los oomicetes, más cerca del alga que de la seta. Hasta que uno no pasa por este estado es casi imposible apreciar la complejidad del ser humano. Los oomicetes sólo tenemos un tipo de células, y todas ellas cumplen la misma función: sobrevivir. Así que allí estaba yo, dentro del Pirex, sobre la mesa de despacho de mi hermana, muriéndome de hambre y matando a mi madre de preocupación. En aquella situación, las únicas acciones posibles requerían de músculos o de extremidades o de ambas cosas juntas, y los hongos no tenemos nada de eso. La cercanía del final me instigó a idear un plan de supervivencia con la escasa agua de mi organismo. Moví el líquido de un lado a otro, en un proceso lento y dolo- roso que consumía mis reservas pero que me permitía cierta movilidad. Alcancé el borde del recipiente, y con mi último aliento estampé el vidrio contra el suelo provocando el alboroto que iluminó a mi madre, la única persona en el mundo capaz de reconocer a su hija en aquel estado monstruoso y agonizante. Ni el olor nauseabundo, ni la viscosidad de mi cuerpo enturbiaron la alegría del encuentro. Mi madre me alzó en sus brazos acercándome a su pecho caliente en donde me dejé querer con la calma de un bebé satisfecho hasta que mi querida guardiana, uniendo su mejor intención al escaso conocimiento de los oomicetes, me colocó en la cama de mi hermana, privilegio del que yo nunca antes había disfrutado, a pesar de que Esther llevase ya más de un año viviendo en Inglaterra. Las sábanas absorbieron la humedad que me quedaba y yo me encogí como una fruta podrida ante la mirada espantada de mi madre, quien por un instinto más poderoso que la razón entendió la urgencia del momento. Mi siguiente recuerdo como hongo me sitúa en la antigua pecera en donde criamos a los dos pequeños carpines, que mi hermano y yo sobrealimentamos hasta que les reventaron las vísceras. Por suerte, los hongos no tenemos estómago y en aquella pecera pude crecer a mis anchas, multiplicando mis células con los abundantes riegos que mi familia me proporcionaba. Prosperé de tal manera que mis padres me trasladaron a su cuarto de baño, a su bañera, la más grande de toda la casa. Aquél era sin duda el lugar más adecuado para mí. Mi padre y mi hermano atascaron el grifo para generar un sistema de riego por goteo para que yo estuviese alimentada en todo momento. Los tres aprendieron mucho sobre hongos acuáticos en las quizá dos, quizá tres, puede que siete semanas, que llevábamos conviviendo. Con aquel invento yo habitaba siempre rodeada de un dedo de agua que contaminaba con mis encimas para alimentarme de cualquier partícula que fuese capaz de descomponer. En aquel medio propicio mi crecimiento fue exponencial. Los hongos carecemos de sentidos (sólo algunos animales gozan de esta suerte); sin embargo, somos sensibles a la luz. Mis mitocondrias contenían cloroplastos con los que absorbía la energía de los fotones, y aunque yo casi siempre tenía la luz apagada, podía detectar la presencia de mis familiares gracias a este mecanismo. Mi hermano era el único que no encendía la luz, y aun así siempre se colaba algo al abrir la puerta. A quien tenía más controlado era a papá, que pasaba todas las noches antes de acostarse. Alertada por la luminosidad del ambiente trataba de recordar mi humanidad, y sentía su cara compungida de padre, y sus fallidos intentos de disimulo, como si quisiese decirme que no tuviera pena, que aquella situación se sobrellevaba sin problemas porque al fin y al cabo, cuando el mal se hace rutina, su naturaleza negativa se disuelve en lo cotidiano porque la fuerza de la repetición descompone sus incomodidades. Sus intentos de consolarme me conmovían. Estas sensaciones, desconocidas para cualquier otro hongo, prevenían la completa asimilación a mi nueva naturaleza. Una tras otra, mis eucarióticas células se multiplicaban con tesón. En aquel sereno estado me conciencié de la multiplicidad de unidades que me formaban, y entré en contacto con el resto de oomicetes idénticos que poblaban el mundo. Nuestra especie existe desde tiempos inmemoriales, desde mucho antes de la aparición del ser humano. Se secó a la vez que la Tierra, pero ni siquiera aquel calentamiento asesino destruyó las esporas, que aguantaron pacientes la llegada de la lluvia para habitar nuevas aguas y seguir creciendo. El diluvio nos repartió por todo el globo, de laguna en laguna, de charco en charco.

Ahora mi madre entra en el cuarto de baño, ya no podría sostenerme en sus brazos, he crecido tanto que ni siquiera se agacha. Posa su mano en alguna parte de mi regular anatomía, en lo que ella imagina mi estómago; la suave queratina que me recubre no lo siente. Después vuelve a la taza del inodoro y descansa. Desde allí me habla de su día, ordenándolo como si pudiese escucharla, no sabe que recorro la historia de la existencia a través de todos mis hongos hermanos y cada vez estoy menos en esta bañera, y en esta historia. Cuando se habita en el mundo entero no se requiere lenguaje. Me vuelvo presente en todas las células que componen mi masa y cada uno de los organismos con los que comparto, compartí o compartiré las mismas secuencias de proteínas. Mi padre, cada vez más preocupado, se pregunta dónde terminará mi crecimiento y trata de orientar mi masa hacia el lavabo por un extremo, y hacia el bidé por el otro. No quiere que me rompa. Ignora que mi cuerpo es idéntico en cada una de sus partes y que de hecho soy capaz de reproducirme así, con un corte, y seguir creciendo en cualquier otro lugar de agua dulce. Él me agarra y me conduce. Siento la presencia de mi madre y mi hermano. La delicadeza que me muestran imposibilita mi abandono a la totalidad biológica en que me encuentro, y sigo aquí, anclada al recuerdo de mi humanidad. Llevo días desbordada y ya nadie entra en el cuarto por miedo a pisarme. La puerta ha quedado a medio abrir y no puede moverse sin chocar con la masa de mis células. Mi madre no quiere que mi hermana deje el trabajo y venga de Inglaterra. Perdida en el sonido del viento con el que viajan mis esporas en la tormenta, soy incapaz de una sucesión coherente, y lo mismo asisto al nacimiento del primer marsupial en Australia, como presencio el encuentro prohibido entre la vecina y un desconocido, en el sótano del edificio en donde crecí gracias a una gotera. El portero de aquella casa se niega a tocarme. Le asqueo, y su repugnancia me salva una vez más. A la orilla del Sena, crezco junto a la desidia de muerte en la época de las grandes epidemias. No conozco el miedo, las ratas del París de entonces engordan aún más que yo gracias a la cantidad de putrefacción disponible. Los virus que transportan no mutan mis células. Poseo un ADN fragmentado que tampoco se asusta ante el sonido de los cañones en una época en que un tonto, o un loco, o un cuerdo a quien el hambre castiga, me confundirá con comida. La sal de la lágrima de un familiar, uno de ellos, uno cualquiera, pero humano, me impedirá viajar por el estómago de aquel pobre hambriento a quien le causaré una diarrea descomunal matándole sin cariño ni arrepentimiento, sin culpa ni deseo, tal y como observo a las miles de bacterias que alimentan, como yo misma, a los renacuajos de un estanque lejano. Sumergida en el agua mis partes dejan de ser, pero yo no. A medida que transcurro me acerco a un estado perfecto de monstruosidad múltiple. Que no vengas, que la recuerdes como antes, que sigas trabajando, escucharía si pudiera, y sabría que las conversaciones se han intensificado por la presión de los vecinos. Provoco humedades y no hay ambientador que camufle el olor pútrido de mis encimas. El traslado sucede en la madrugada, lo sé por la calidad de la luz, y también porque en el barrio todavía se habla de la niña hongo y he contrastado versiones. Mis padres alquilan un camión con cisterna abierta. Reúnen a tíos y primos, y a algún que otro amigo de confianza. Entre todos me sacarán envuelta en plástico. Mi madre sólo permite que mi hermano le ayude a envolverme, los de- más me tocarán a través del impermeable, en un esfuerzo ti- tánico por salvar al engendro. Por suerte, todo esto sucede en verano y no tengo que arruinar a mi familia con la compra de un termostato para la piscina de la casa de la sierra, donde me llevan.

Un día me despierto humana de nuevo, nadando en mis propios excrementos. Levanto la vista, identificando a mi hermano, quien a pesar de su extrañeza, repite mi nombre y la historia que me está contando como si nada, como si yo no hubiese sido jamás un hongo, como si no estuviese cubierta de mierda, desnuda en su presencia, con los ojos hinchados por los meses de negación y llanto. Quizá quieras descansar un rato, me dice, y yo contesto humana que sí, que descansaré un ratito antes de vestirme para la cena, y entonces él se aleja discreto y yo escucho con claridad los gritos de alegría de mi madre. Ahora me falta una falange en el dedo corazón. Esta parte se ha quedado hongo. Instalada en el grifo que me había alimentado, se rasgó durante el traslado a la piscina. Una insignificancia, una raspadura, que no se aprecia a primera vista, pero a veces, cuando alguien apunta hacia mi muñón, o yo misma lo contemplo, siento que el resto fantasma me llama con toda su fuerza ancestral de hongo, y así, de vez en cuando, navego en su espesura biográfica sin destino ni tiempo, hasta que, sin explicación posible, encuentro de nuevo las palabras.