au-delà de mon corps de ma peau il n’y a rien ou bien l’océan la guerre la maison d’enfance ma mère ils ne sont pas moi ils ne se confondent pas un instant avec moi je me suis découpée selon les pointillés j’ai un tout petit corps qui tient entier dans le miroir il m’appartient. Il va s’en échapper un ange fripé sanguinolent je ne suis ni à ma mère ni à l’ange je suis à moi n’essayez plus de me prendre de me manger de m’avaler de me digérer. Cette douleur c’est moi ce trou ces spasmes ce sang qui va couler c’est moi Lucie L. je suis l’intouchable reflet dans le miroir et même la lumière floue bleue de l’aube qui tapisse la chambre ne m’effleure pas. C’est ma peau mon enveloppe j’habite mon corps j’attends j’ai mal je me réjouis j’attends

*

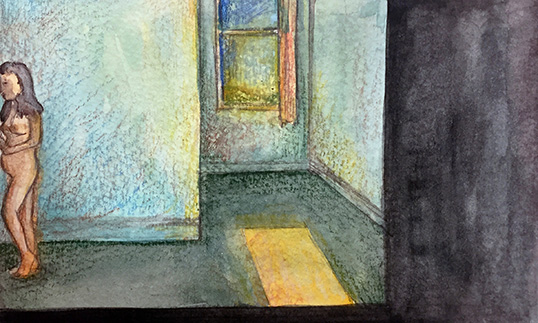

29 juillet 1943. Dans la chambre d’un appartement du XVe arrondissement, Lucie L. presse contre le miroir son visage, sa poitrine nue, son ventre, ses cuisses blanches, ses genoux. Elle regarde son visage déformé plaqué contre le verre, ses contours et rien d’autre. Pas le lit défait, les draps froissés, bleutés, pas le renflement du ventre qui se déchire à l’intérieur et refuse d’épouser la surface dure, lisse, du miroir. Elle a mal entre les jambes, dans la poche crevée que la sonde infecte. Elle fixe ses yeux, l’arête de son nez, elle sent qu’elle devient étroite, toute serrée dans sa peau.

L’appartement est vide. Elle est seule, nue, collée au miroir. Elle attend que le fœtus glisse hors d’elle, elle appuie fort son ventre contre le miroir. Elle a peur. Dans la pièce voisine, le bleu s’étire en travers de la table, la poussière tournoie déjà à l’intérieur. Bleu sur les pages du Petit Parisien, vieux journal au papier durci par le jus d’épluchures de légumes et la sècheresse de juillet, ouvert, par hasard peut-être ou pas, sur un titre à l’encre délavée : « Une faiseuse d’anges condamnée à mort ». Dans la chambre, la forme blanche du corps de Lucie L. contre le miroir avec du bleu autour, figée comme un tableau de Hopper, et pas un bruit. Pas un mouvement. Seulement cette petite chose qui meurt à l’intérieur de son utérus, et la piqûre des larmes dans les gerçures de sa bouche. Une tache jaune citron oscille contre l’oreiller, premier rayon de soleil.

*

Prison de la Petite-Roquette, cellule des condamnées à mort. Marie G. perçoit tout à cette heure qui n’est ni la nuit, ni le jour. Tout, la pousse des racines de l’arbre étique planté dans la cour, les cliquetis de clés aux ceintures des nonnes, les gardiens auront beau se déchausser, marcher pieds nus dans les couloirs au matin de l’exécution, elle percevra, elle en est sûre, le frottement des chaussettes sur la dalle nue, les souffles épaissis par le mauvais sommeil, le rhum, l’odeur du tabac noir, le froissement de leurs vêtements à chaque pas, et bien avant, depuis le milieu de la nuit, l’emboîtement sourd des pièces de la guillotine, la rotation des vis dans les perforations du bois, des boulons fixés au couteau, le son de la corde à travers la poulie graissée, chaque glissement de galet dans les rainures des montants jumeaux alors qu’on hisse la lame jusqu’au chapiteau, et maintenant elle compte les silences ; pas de vis ; de boulons ; de galets ; de clés ; de chaussettes sur le sol froid. Le silence goutte.

Je n’ai plus que mon corps maigre et flasque, ils ont pris mes habits d’avant, ceux de quand j’étais grande comme la plaine. La cellule est trop large, quatre mètres sur deux, la tinette aussi, qu’est-ce que j’ai à faire d’un pot de chambre, je ne mange plus, je ne bois plus. C’est trop vaste, je veux une toute petite cabane en planches bien serrées autour de moi, c’est tout. Il fallait voir les femmes m’embrasser les mains, celles dont j’enlevais les fœtus, elles pleuraient, il y en a une qui m’a donné un phonographe, avec leur argent j’ai acheté une maison. Du vin de Bordeaux pour mon mari, qu’il me fiche la paix, et aussi pour l’amant aux mains douces. Et surtout des biscuits, des bonbons, des gâteaux à la crème pour mes enfants, c’est la guerre mais ils ont les joues roses, rebondies, et moi j’ai des hanches, j’ai des seins. J’étais grande, large, je n’étais pas jolie, j’étais belle.

Marie G. regarde le ciel par la lucarne. Par chance il est bleu aujourd’hui, on verra se lever le jour et l’heure sera plus sûre. Les matins gris, c’est longtemps le moment de mourir. Marie G. n’a plus de mains, plus de pieds, les entraves scient ses chevilles et ses poignets. Elle n’a plus d’yeux que pour la lumière qui monte, semblable à ces larves dont les globes oculaires mangent la tête, elle mesure la nuance de jaune qui se mêle au bleu, qui s’accentue, qui repousse la mort au lendemain pour la cinquantième fois. Autour de son visage papillonnent des embryons de formes translucides, familières, qu’elle ne peut pas chasser de la main mais que le jour, un à un, force à s’évanouir. Puis la cellule est vide. Dorée. Marie G., enfin, s’endort.

*

Henri D. gratte la cicatrice sur le dos de sa main. Il saigne à peine, la peau est desséchée depuis tout ce temps, brûlée, fondue. Henri D. s’écorche l’épiderme, il a besoin de cette douleur à cause des fantômes, pour sentir sa main bien vivante tandis que le spectre de sa mère lui mord le cou. Il tient entre ses doigts le petit papier rose déposé hier par l’hirondelle à vélo, qui ordonne l’exécution de Marie G., avorteuse, demain à l’aube, à la prison de la Roquette. Les autres spectres s’enroulent autour de lui, caressent ses rides, ses cheveux blancs, cherchant le fond de ses pupilles. Leurs yeux surtout font mal, débordant de haine. C’est l’aube, l’heure où quarante kilos de métal leur ont tranché la nuque et fait jaillir des flots de sang et de liquide céphalo-rachidien ; l’heure où le corps d’Henri D. pousse de toutes parts, monstrueux, sans limites, c’est le corps de Dieu, je fixe les yeux des assassins, j’y cherche la souffrance des victimes, rien ne me détourne jamais des yeux. J’abats la lame, une décharge électrique me traverse, la tête se détache et je n’ai pas lâché les yeux, ils clignent, battent des paupières, se ferment, morts avec la souffrance qui s’y loge.

Henri D. promène sa main sur le napperon de dentelle. Dessous, le bois ciré a une odeur d’urine. Les tic-tac de plusieurs pendules, montres, réveils se chevauchent. Georgette, sa femme, dort d’un sommeil paisible. Dans l’embrasure de la porte, son visage bleu, sa peau grasse à reflets de nacre. Le petit papier rose lui agrandit le corps, à elle aussi, elle enfle à chaque exécution ; aux yeux de tous elle est la femme qui possède Henri D., l’homme qui a le droit de tuer.

Une avorteuse. Henri D. tremble. Il a bu in demi-litre de vin blanc. Son palais râpe. Il décolle du bout de l’ongle l’étiquette de la bouteille. Il caresse du pouce la surface bombée de son verre, le bleu de l’aube l’irise comme une flaque d’essence. Une avorteuse. La terreur d’Henri D., c’est de ne rien voir au fond des yeux d’un condamné, ni la victime, ni le crime, il y a ces résistants, ces communistes que je me force à regarder comme des salauds et j’ai envie de vomir de trouille, de honte, je ne vois pas la victime dans les pupilles, la souffrance d’une victime. Je cherche, je ne trouve pas, je suis en nage, j’ai peur, la lame tombe et mon corps rétrécit, alors le spectre de ma mère serre ma gorge, elle m’étrangle, elle ne veut pas d’un fils comme moi. Je suis l’Exécuteur en chef des arrêts criminels, autrement dit bourreau, pour l’amour d’elle, payé à gages comme un domestique. Je tue, mon corps s’étend, lourd, puissant, je tue.

Henri D. suce le sang qui perle sur le dos de sa main. Le jour pointe sous les stores. Henri D. les relève juste assez pour s’aveugler de soleil.

*

Le plus lointain souvenir de Lucie L. est un visage penché sur son berceau, un visage étendu d’un bout à l’autre du champ de vision, et dans ce visage, la bouche rouge vif, qui se plie aux syllabes de son prénom : les lèvres se rapprochent comme pour souffler une bulle, puis s’étirent sur l’opale des dents, Lu-cie. Lucie L. ne peut pas décrire ce visage, l’image est si floue. Il suffit d’une odeur de talc, d’un mur vert pâle comme celui de son ancienne chambre d’enfant pour faire surgir le visage et la bouche arrondie. Ils se dérobent aussitôt, mouvants comme des résidus de rêves. Reste le son, très net, qui d’une syllabe à l’autre impose la forme du sourire aux lèvres maternelles : Lu-cie, Lu-cie, par mimétisme l’enfant dans le berceau sourit à ce visage, ils restent ainsi prisonniers l’un de l’autre, longtemps. Parfois une autre voix de femme, peut-être celle d’une tante, d’une grand-mère de passage, articule en écho les syllabes du prénom maternel : Lu-cile. Alors les sons se mêlent au-dessus du berceau, le ciel est plein de bruits ravissants qui multiplient les sourires jaune d’or de la mère, lu-cil-lu-cie-lu-cil-lu-cie-lu-cile, et, l’enfant ne l’apprendra que plus tard, de sa mère ou d’un manuel de latin, elle sait déjà, par intuition, que Lucie, lux, est le nom de la lumière. Chaque matin de l’enfance conforte cette évidence : c’est au moment exact où la lumière pénètre dans la chambre, une fois les rideaux écartés, que retentissent les deux syllabes du réveil, Lu-cie !, qui font se lever le soleil.

Plus nette, plus tardive, l’image du sourire maternel déformé à la loupe des bouteilles de sirop turquoise, rose, mauve, jaune citron, rouge framboise. C’est une partie de cache-cache dans l’entrepôt déserté par le père en voyage, par le comptable et par les ouvriers, le soir ou le dimanche, quand plus rien, ni voix, ni bruit de machine à écrire, ni téléphone, ni corps suant dans l’effort ne gâche le très doux spectacle du miroitement des bouteilles. L’entrepôt est situé à quelques minutes à pied de la maison. Elles s’y rendent à l’heure où la lumière tombe directement du toit. Mme L. compte jusqu’à vingt, puis commence à chercher sa fille. Elle tarde exprès à la trouver, elle en devine la silhouette derrière les bouteilles acidulées et fait semblant de ne rien voir. Elle appelle, Lu-cie ! de l’autre côté du verre ses lèvres enflent à cause de l’épaisseur du sucre, ses yeux ondulent, Lu-cie, Lu-cie ! et l’enfant se retient de rire. Pour effrayer sa mère, elle fait tinter les bouteilles les unes contre les autres, très faiblement, d’une simple pression du doigt. Elle se faufile, s’égare entre les couleurs, les sonorités de son prénom prennent les teintes des sirops, le goût de la guimauve, du bleuet, de l’orgeat, de la rose dans lesquels sa mère et elle, assises sur les marches d’un escabeau, plongent leurs doigts après le jeu. Elles recommencent un peu plus tard, la bouche de la mère passe derrière les liqueurs mauves, vert pomme, anis qui colorent chacune à son tour le prénom de l’enfant. La petite fille sait bien que Lucie est l’autre nom de la joie. Et que sa raison d’être, claire comme le verre, est de faire le bonheur de sa mère.

Souvent, Lucie L. s’empêche de répondre à l’appel maternel, viens goûter ! L’odeur de beurre et de vanille, quel délice, pourtant elle résiste, elle mesure le pouvoir de ses apparitions. La mère insiste. Sa voix s’altère légèrement. Elle tremble, soudain inquiète. Lucie sourit du tremblement qui s’accentue. Elle se cache derrière un arbre au jardin public, derrière la porte de la boulangerie, elle disparaît. Plus la voix tremble, plus sa douceur s’estompe, plus Lucie a mal dans le ventre, une douleur qui est un plaisir. Alors, au bord de larmes, elle se montre, elle dévale l’escalier, elle s’abat dans les bras de sa mère.

La mère de Lucie est un oiseau, un ruisseau, un buisson de roses ; c’est grâce à Lucie, des masques joyeux qu’elle porte pour lui plaire. Quand elle pleure, sa mère cache les résidus de larmes sous un nuage de poudre, mais sa bouche est pâle et ses yeux pleins d’éclats de sang—ce visage défiguré, Lucie n’y est pour rien. Et comme il n’y a personne d’autre, dans la maison, que Lucile et Lucie aux sourires prisonniers, les pleurs sont forcément la faute d’un absent. Lucie n’imagine pas qu’il pourrait être un enfant mort-né, ou bien jamais conçu, un amant réel ou rêvé, un mal sans corps, sans nom, enfoncé dans les chairs, le cerveau de sa mère, elle n’imagine rien d’autre que la vérité, la seule possible autour du seul absent connu : le mari, son père. J’ai une mère et une photo, dit Lucie L., un cliché souriant, costume gris clair et chapeau mou, qui sillonne la planète, suçant des mangues tendres, des oranges sucrées, la menthe la plus douce, des fruits aux noms étranges, mangoustan, litchi, kiwi, fruits de la passion dont elle ne peut se figurer ni la couleur ni la consistance, pays étrangers qui reviennent en sirop, en liqueurs écœurantes dans d’énormes valises. Mme L. pleure sans bruit, plus elle pleure, plus elle poudre son visage et sa peau se transforme en neige. Lucie embrasse ses paupières, mange les larmes farineuses et le chagrin. Lucie ne pleure jamais. Un dimanche, elle a douze ou treize ans, elle a joué chez une voisine et à son retour trouve la maison vide. Elle appelle sa mère. Pas de réponse. Sa mère et elle ne jouent plus dans l’entrepôt depuis longtemps déjà, pourtant c’est vers lui qu’elle court, vers l’entrepôt aux sirops, sa mère y meurt, elle en est sûre, cela ne s’explique pas, elle est Lucie, la lumière, le bonheur, le soleil de sa mère, elle sait. Elle court à l’entrepôt, elle s’engouffre à l’intérieur. Il fait beau, ce jour-là, des milliers de taches pastel palpitent partout sur les murs, le plafond, le sol de ciment. Assise sur une caisse parmi les tessons de bouteilles brisées, les cheveux dénoués, Mme L. tient sa main ensanglantée.

—Oh Lucie, c’est toi . . .

Les larmes roulent sur ses joues, creusent des sillons dans la poudre, elle ne les arrête pas, elle dit seulement en souriant :

—Tu vois, j’ai fait une bêtise.

Lucie s’agenouille, elle prend la main de sa mère. Elle lèche sa paume au goût de fer et de pamplemousse jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une entaille nette et vermeille. Alors sa mère murmure Lucie, Lucie, la tête de Lucie contre sa poitrine, elle est redevenue oiseau, ruisseau, buisson de roses, elle n’a plus mal.

Lucie n’est pas le prénom de l’absent. Il y en a tant, des absents, sous chaque prénom de la famille, tant de morts sous les vivants : quatre Sabine, quatre Marthe et trois Hortense, mères, filles et sœurs mortes les unes avant les autres, comme cette jolie petite cousine aux cheveux roux emportée par une leucémie, remplacée l’année suivante par un bébé homonyme, une autre Hortense L., elle-même décédée peu après la naissance, donnant son nom à une troisième fille, fantôme, chétif et triste qui tua sa mère en couches. On compte trois Jean et cinq Léon, il suffit de suivre les branches de l’arbre généalogique. Lucie n’est pas le nom d’un mort, nulle part dédoublée en lettres noires, bouclées, sur le papier jaune pâle. Lucie n’est pas l’absente, elle est l’unique, la vivante, elle est lux, la lumière qui ne s’éteint jamais.

*

4 h 50. Dehors, c’est l’aube, le plein été, les feuilles des arbres, rue de Vaugirard, sont encore molles et chaudes. Lucie L. est une femme bleue et nue contre un miroir. Cinq lettres sans mémoire, sans devoir, j’ai mal, j’expulse ma mère, l’ange rouge, la sonde entre mes cuisses me vide de tout ce qui n’est pas moi. J’ai le droit de souffrir. Beaucoup sont mortes l’utérus pourri par des queues de persil, des canules de poires à lavement, perforées par des tiges en fer, elles en avaient le droit, est-ce que je vais mourir pour être à moi ? Je n’ai plus de prénom, j’ai deux L., comme je suis petite. Comme il fait froid.

*

Cette année 1903, cinquante mille quatre cent soixante-deux Marie naissent en France, sans compter les Marie-Louise, les Marie-Claire, Marie-Anne, Marie-Cécile, prénoms composés échappant à la statistique et pourtant, très vite, l’usage réduira à Marie. Neuf cent quatre-vingt-onze voient le jour dans la Manche, dont vingt dans le bourg de Fréville, et si on considère l’ensemble des Marie, des nourrissons aux vieillardes, bourgeoises aux mains blanches, femmes de pêcheurs, elles sont plusieurs centaines à Fréville, et peut-être encore davantage. On compte dans le bourg trois Marie G. du même âge, l’une d’elles domiciliée rue de la Pêcherie. Elle est la dernière-née d’une famille de sept enfants. La petite Marie G. ignore tout de ces chiffres, mais elle en a l’expérience, les syllabes Ma-rie résonnant dans toutes les rues de la petite ville, à l’école, à l’église, comme tant d’autres bruits familiers et confus, sabots des chevaux, roulement des charrettes, froissement des vagues, sifflement du vent, cris des marchands, des haleurs, ces sonorités n’appartiennent à personne ou bien à tout le monde, il faut apprendre à ne pas se retourner ou à se retourner toujours, sans attente. Certaines Marie savent tendre l’oreille, distinguer, dans le tumulte du port de du jour, une voix familière, connue, mais même l’ouïe la plus fine, en raison du nombre, doute toujours, et Marie G., celle de la rue de la Pêcherie, sait bien qu’au fond elle n’a pas de prénom. À la maison, trois Marie sont mortes avant elle, qu’elle n’a jamais connues. À elle, sa mère a ordonné de vivre.

—Ça m’épuise le chagrin, tu comprends, petite, il faut que tu sois forte, j’ai pas le temps.

Dans la bouche de sa mère elle est la « petite », et les membres de la famille, par mimétisme, ne la désignent plus qu’ainsi. Alors petite, Marie G. s’applique à le devenir. Elle s’efface, elle se fond dans le décor, insecte aux aguets, homochrome aux murs qui l’entourent, elle se déplace sans bruit, respirant à peine. Marie est l’autre nom de l’oubli. Parfois sa mère se croit seule, penchée au-dessus de l’évier, ou bien son père après le travail aux champs, les jambes allongées sur la table. Marie G. tapie dans un coin fixe ses mollets, le bosselé des muscles, les veines violette saillantes sur les chevilles. Elle suit des yeux le balancement de la jupe de sa mère, l’ourlet décousu, la paille prise dans le fil et qu’elle voudrait ôter. Puis ils la voient, elle ou lui, par hasard, ses petits yeux immobiles dans l’ombre. Ils soufflent son prénom avec effroi, débusquée de son coin elle s’enfuit à toutes jambes, n’importe où, le temps que les battements de cœur s’apaisent. À l’école, elle est Marie-la-Pêche, et puis la Pêche tout court, ainsi se distingue-t-elle des autres Marie, et surtout des deux Marie G. Mais dans les rêves elle est Aurélie, il n’y a pas d’initiale derrière parce qu’il n’existe qu’une Aurélie, c’est elle, et elle emprunte les robes longues des mannequins sans tête dans la vitrine du magasin de Cherbourg qui porte ce prénom, Aurélie, gravé en lettres d’or. Elle n’est pas sûre que ce soit un prénom plutôt qu’un nom de lieu ou un mot inventé, mais elle se souvient de l’éclat des lettres lorsqu’elle est passée devant, quelques secondes à peine avec son père, un jour de marché. Le cheval allait au pas, elle avait eu le temps d’entrevoir les tissus blancs et mauves, elle était sûre qu’ils étaient doux comme une peau de bébé. Elle avait lu les sept lettres, dans sa tête, et puis le mot s’était formé, Aurélie, poème lilas, elle l’avait gardé secret.

*

À la ferme où elle est placée, à quatorze ans, servante comme sa mère, une Marie l’a précédée, de dix ans son aînée. Alors elle reste la « petite », ce n’est pas si désagréable, parce que la grande Marie, Marie T., le dit d’une jolie façon, sans appuyer sur le « i » comme le fait tout le monde. Elle dit les deux syllabes avec une force égale, c’est aussi tendre qu’appeler les poules avant de leur jeter du grain, ou un chaton pour lui gratter la tête. À la ferme comme à la maison elle est petite et invisible, silencieuse, docile, ni bien ni mal traitée, elle ne se plaint jamais. Marie est l’autre nom de l’indifférence. Quatre ans plus tard, serveuse dans un bar-restaurant, on l’appelle en claquant du doigt ou bien en tendant un verre vide. Ce sont des hommes, ils ne connaissent pas son prénom, les plus polis disent « mademoiselle ». N’empêche, ils la regardent comme personne avant, est-ce parce que c’est eux ou bien à cause de sa poitrine, ses hanches naissantes, elle ne parvient plus à se fondre dans la couleur des murs, à disparaître, et ça ne lui déplaît pas. Aurélie, la nuit, a des désirs de draps de soie, de roses en bouquet, de De Dion-Bouton, elle veut danser, elle veut aimer, fumer des cigarettes de luxe et porter des chapeaux. Marie G. commence à boire, à s’étourdir pour croire que tout cela arrive, et quand elle se regarde, ivre dans le miroir accroché à la porte de sa chambre, elle voit parfois Aurélie en tailleur et voilette, prête à faire le tour du monde. Cela ne dure pas. La chambre est laide, le bar est laid, les hommes sont laids, Aurélie n’y peut rien. Marie G. se met à voler. Des chemises. De l’alcool. De l’argent. La vie s’abat sur elle comme une catastrophe.

*

Par lassitude, Marie G. épouse un militaire. Elle se détache du corps qui le reçoit, son sexe, ses orgasmes, son sperme, elle n’en accepte que les enfants, elle est d’accord pour les petits enfants, même les trois qui vont mourir, comme ses trois sœurs Marie. Elle dessine pour eux des poupées mécaniques aux joues de porcelaine, des trains électriques, des balançoires, des cerceaux qu’ils n’auront jamais. Aucun des amants de Marie G. ne la fera jamais grandir, elle restera longtemps une petite femme au corps servile ; c’est son amant rêvé, l’amant de Aurélie qui, jouant avec les cinq lettres du prénom Marie, tracera sur sa peau le verbe A-I-M-E-R.

Elle sera faiseuse d’anges par hasard d’abord, puis parce que c’est possible, ensuite parce que ça fait pousser son corps. Elle a du pouvoir, de l’argent, la petite fille homochrome meurt, Aurélie s’éloigne, devient souvenir. Mais aucune des femmes anonymes qui s’allongera sur la table de sa cuisine, conduites là par le bouche à l’oreille, ne connaîtra son nom, ni son prénom, la faiseuse d’anges est une sorcière quand elle opère, les sorcières on les chasse, bientôt on les tuera mais elle l’ignore, alors pour ce corps mutilé elle n’est personne. Marie G. introduit la canule dans leur vagin elle presse sur la poire.

—Ça va tomber tout seul. Saigner, et tomber. On ne s’est jamais vues, on ne s’est jamais parlé.

C’est fini. Dans leurs prières secrètes les femmes invoquent leur avorteuse comme « la dame de Cherbourg » ; elles ont déjà oublié son visage.

*

Il est 4 h 50. Dans sa cellule de la Roquette, Marie G. s’endort. Depuis son jugement par le tribunal d’État son prénom existe, son nom existe. On la nomme, d’une voix claire et assurée, dans les salles de tribunal, dans les réquisitoires, sur les procès-verbaux. Elle est Marie G., personne d’autre, chacun la reconnaît sans confusion possible, et elle répond, sûre d’elle, à l’énoncé de ces syllabes.

Demain, à l’aube, elle aura la tête tranchée. Pourtant, l’Histoire ne retiendra pas son nom comme elle a retenu ceux de Charlotte Corday, de Gabrielle Bompard ou de Bonnie Parker. Des millions de corps crèvent dans la guerre, l’exécution qui aura lieu demain n’est même pas un fait divers. Marie restera l’autre nom de l’oubli.

*

Je ne suis pas Henri D. Mon patronyme signifie quelque chose comme « boulanger », je ne suis pas boulanger. Henri n’est pas mon vrai prénom. C’est l’autre nom du mensonge.

J’ai eu in prénom double, mort avec ma vie ancienne. J’ai été mécanicien, mécanicien surdoué, j’ai parcouru le monde, de Méditerranée en Cochinchine, de Saint-Pétersbourg aux Indes, j’ai réparé des moteurs de voitures à Saigon et des canots automobiles sur la Neva. Je ne suis pas boulanger, je ne suis plus mécanicien. Sur mon acte de mariage j’ai indiqué « rentier ». Pour mon fils René, j’ai longtemps été patron d’un magasin de cycles—je le suis, à temps perdu. Et dans les comptes de l’État, je n’apparais nulle part, sous aucun nom, aucune profession.

Je m’appelle Jules-Henri, je suis exécuteur. Ma mère a choisi mon prénom. Mon père m’a raconté la scène, elle me tenait dans ses bras, j’avais encore du sang dans les cheveux, et lui de la graisse à machines sous les ongles. Il sortait juste de la manufacture, il avait l’air sale avec ce noir incrusté dans la peau, il se sentait sale, il n’osait pas s’approcher. Ma mère a dit, sans discussion possible, que j’étais Jules-Henri, comme si elle m’avait reconnu, tiens, voici Jules-Henri, c’est donc toi notre fils ? Mon père m’appelait Julot, mes amis aussi, jamais ma mère. J’ai été Jules-Henri pendant cinq ans, de 1877 à 1882, à Bar-le-Duc dans la Meuse. Après j’ai été tout le reste, tout ce qu’on a voulu, Julot, et cinquante prénoms inventés à partir du mien, raccourcis, allongés, déformés par les langues exotiques, surnoms idiots. Ma mère est devenue fantôme et moi aussi, vous pouvez m’appeler Pierre, Émile, Hippolyte, je répondrai s’il faut, je réponds toujours, je ne suis plus Jules-Henri pour personne.

C’est une femme transparente qui disait mon prénom. Je me sentais de verre, comme elle, je veux dire fragile, quand j’entendais mon prénom dans cette bouche de verre, sentais ses mains de verre lisse et froid posées sur mes joues, ces yeux à l’éclat de verre dans les miens, bleus peut-être, ou gris, je ne me souviens pas, mais tranchants, et toujours humides. Sur les tempes de ma mère, je pouvais suivre du doigt les veines, elles se ramifiaient dans les joues, sous le front, près du cou, elle disait Jules-Henri et j’avais peur de me briser entre ses dents, de la briser, c’était douloureux à entendre. Je voulais qu’elle se taise. Ma mère a été forte, lourde, rose. Les seules images avant la maladie, je les convoque quand son fantôme cherche à me mordre et me demande du sang, je lui parle, regarde, c’est toi, j’ai trois ou quatre ans, je ne vois pas ta figure parce que je suis assis sur tes genoux, face au feu. Tu trempes dans l’huile bouillante des épluchures de pommes roulées dans la farine. Tu les retires, je ne vois que tes doigts qui font tomber les gouttes d’huile. Tu souffles dessus. Tu me demandes si je veux du sucre, je réponds oui, alors tu allonges les peaux de pommes dans une assiette, tu saupoudres le sucre et je les mange en me brûlant le palais. Je me rappelle aussi que tu nu me touches pas si tu ne t’es pas lavé les mains. Tu les savonnes, tu les sèches, tu me caresses la joue. Je les préfère sales, tes mains, quand elles sont douces et tièdes. Les poisons morts sous le savon sont tellement inoffensifs. Tu ne sens rien de plus dans ta poitrine qu’une petite bronchite et pourtant l’infection te dévore.

Il y a d’autres images où je cours à travers la pièce avec mon frère, nous sommes des chevaliers, nous galopons sur nos chevaux en faisant claquer nos semelles, moi je suis le chef, je donne les ordres. Toi, tu t’appuies à la fenêtre, tu portes la main à ton front comme une princesse très lasse, tu dis « Vous faites tellement de bruit, les enfants. Tu m’épuises, Jules-Henri, tu me tues ». Elle est debout, pas transparente encore, le moment est proche mais il reste quelques semaines ou quelques mois, et elle dit que je la tue. Moi je ne me rends pas compte, je continue, je joue, je crie, je pourfends mes ennemis, il y a moins de beignets aux pommes mais je n’en tire aucune conclusion, maman ne se lave plus les mains, elle ne sort plus, moi je reste un dragon, un loup-garou, je me tapis dans l’ombre avec mon frère, nous sommes toujours vainqueurs, nous hurlons à papa que c’est fait, les ennemis sont découpés en morceaux. Pendant ce temps, ma mère nous a prévenus : elle meurt. Pas d’un coup. D’abord, une autre personne couche dans son lit, une femme maigre avec de milliers d’os qui tousse et crache du sang. Je demande à la femme où est ma mère, elle répond que c’est elle mais je ne la crois pas, elle dit Jules-Henri, mon garçon, je reconnais sa voix alors je demande pardon, ses os me transpercent, je m’excuse de t’avoir tuée, je n’ai pas fait exprès, j’ai cru que c’était une blague, tu me tues Jules-Henri tu avais dit, une phrase de princesse fatiguée, maintenant tu m’embrasses et on oublie tout, d’accord, je ne crie plus, je ne cours plus et toi tu ne t’épuises pas, tu ne meurs plus, un baiser et terminé, hein maman, hein ? Le mal est fait. J’ai tué ma mère.

Je ne joue plus. Je ne crie plus. Je ne ris plus. Je ne fais plus de bruit. Je ne m’approche plus des femmes, des institutrices, des filles, de ma belle-mère, je les fuis, je détourne les yeux, je leur parle le moins possible, je sais que je peux les tuer. À Paris, l’institutrice tente d’expliquer à mon père le mot « mutique ». Il hoche gravement la tête, il le rapporte à ma belle-mère, ils semblent à la fois rassurés qu’il existe un mot pour moi, et inquiets que ce soit justement celui-là ; j’ignore si « mutique » est une maladie ou un défaut, puis je comprends qu’on m’a percé à jour : l’institutrice répète le mot, « mutique », en passant lentement son index devant ses lèvres, de droite à gauche, de gauche à droite, je fixe l’ongle rose pâle au bout du doigt tendu, il me rappelle les menaces d’André H., un peu plus basses, au niveau du menton, prêt à me ficher une raclée si je ne lui cède pas mon biscuit. Mutique signifie assassin. Je ne suis plus Jules-Henri, l’enfant qui mangeait des pelures de pommes frites sur les genoux de sa mère, je ne suis même plus son meurtrier, je suis un meurtrier tout court, cela se voit. Vingt ans plus tard j’ai tué une deuxième femme, Ayanna, une prostituée indienne, elle disait m’aimer et je ne me méfiais pas. Elle n’avait pas demandé suffisamment d’argent pour toutes les nuits traversées avec moi, elle enroulait sa langue à la mienne, ouvrait ma main pour en laisser tomber les billets, la collait sur son sexe en murmurant des mots doux et incompréhensibles. Je l’ai revue un soir un couteau sous la gorge, l’œil crevé, une dent cassée, dans une rue sombre où son maquereau m’a confisqué mon portefeuille et où elle a glissé à terre, dans la boue, le cœur arrêté. J’ai fait tatouer sur ma main un poignard enroulé d’un serpent, symbole de la vengeance, j’ai eu mal et c’était bon. Alors j’ai pleuré, à cause de l’aiguille, ou de ma lâcheté. Je ne peux plus voir la douleur, ma femme Georgette est sage-femme, son métier me fait horreur, je ne supporte pas la vue du sang sur la peau de mon petit René, les médecins, les mourants, je les fuis, tout ce qui touche aux nerfs, à la chair me paralyse. Souvent je m’appelle Jules-Henri et je viens juste d’avoir cinq ans.

Georgette m’appelle Henri depuis le premier jour. Je l’ai laissée faire. En argot, Jules, c’est le pot de chambre. Je n’y avais jamais pensé, mais elle oui, tout de suite, dès notre rencontre. Elle a ri, a dit je vous appelle Henri, ça ne vous ennuie pas, parce que Jules, quand même ; Jules, n’est-ce pas ? . . . Ensuite elle a lu dans un magazine qu’Henri venait d’Haimeric, qui signifie en langue germanique le « roi de la maison ». Je n’avais rien à répondre, c’était entendu, je serais Henri, Henri D. Elle a fait disparaître Jules comme un jour elle a effacé le tatouage, par décret, sans retour en arrière possible, avec la semelle d’un fer à repasser brûlant qu’elle a regardé sans ciller faire fondre toute la chair du dos de ma main. Elle a nettoyé un à un les petits morceaux de peau restés collés sur la semelle. Deux semaines plus tard, elle a épluché le poignard et le serpent, puis a bandé la peau à vif dans de la graisse. Depuis elle m’oblige à porter des gants. Moi, je gratte la cicatrice, je m’écorche comme ma mère mord mon cou, je ne suis le roi de la maison que dans les fantasmes de ma femme ou quand le couperet tombe.

*

4 h 50. La mère d’Henri D. s’impatiente. Elle tire les cheveux de son fils, les poils de son torse, elle griffe derrière son oreille, là où la chair est si tendre. Henri D. marche dans le salon de son meublé, rue de la Convention. Il agite l’air devant son nez, comme pour chasser une mouche. Il imagine le visage de l’avorteuse, qu’il voit rousse avec des yeux rouges, puis brune et pâle comme la neige. Ses visions se diluent dans la fadeur du décor, meubles des grands magasins Dufayel déclinés en milliers d’exemplaires dans chaque région de France, prix bon marché toute l’année, prêts à être livrés de suite et garantis pendant trois ans—salle à manger imitation Louis XIII en vieux chêne sculpté de raisins, de torsades, de motifs végétaux et de rubans avec desserte, buffet, table à rallonges et chaises cannées, porte-chapeaux moderne numéro 134 à garniture de cuivre et panneaux de marqueterie, bureau ministre genre gothique. Il s’arrête devant l’armoire à glace à fronton, acajou verni et miroir biseauté. Comme la table, elle sent l’urine, Georgette l’a cirée hier. Il se regarde en pied, auréolé de soleil. Il a envie de pleurer. Demain, il sera l’Exécuteur des hautes œuvres mais à l’instant, le corps passé dans un pyjama bleu aux genoux distendus, les joues rêches, l’haleine lourde, il est ce que les journaux nomment homme ordinaire.