Il mio sogno era diventare sarta. Ma non di quelle che cuciono e basta. Volevo diventare così brava che oltre a realizzare cartamodelli altrui, ne avrei creati di miei, senza copiarli dalle riviste di moda o dai giornali. Questo mestiere qui viene chiamato stilista. Ma come mi è venuta in mente questa parola? Stilista. Mi sembra una roba troppo grande per una come me. Gli stilisti sono gente che gira il mondo, una sfilata qui e una là, girano paesi, continenti, mica vengono in quel buco chiamato Laggiù. Che noi chiamiamo Laggiù, perché è veramente giù nel significato pieno della parola. Giù in ogni senso. Così la pensa la gente là. Io non la pensavo così - una volta non la pensavo così - ma adesso sì. Penso sia meglio dimenticare il vero nome di quel paese. Il solo pensarlo ci strazia il cuore. Così, parlo come gli altri e Laggiù lo chiamo semplicemente Laggiù. In questo modo il dolore è come se restasse lontano, come se sfumasse un poco. Chi ha regalato più dolori all'altro: noi alla nostra patria, o lei a noi?

Questione troppo complicata. Ritorniamo alla sarta. Là ho fatto tre anni di corso per imparare il mestiere. Mi dicevano che ero così capace e dotata di talento da non avere più bisogno di andare a scuola. Quello che l'occhio vedeva, la mano faceva, come si dice. Ma io di tutte quelle lodi non sapevo cosa farmene, perché lo sapevo da me di avere mani d'oro. Per essere una buona sarta avere mani d'oro è sufficiente, ma per diventare stilista ci vuole molto di più.

Penso che per fare il salto di qualità, quando il mestiere diventa professione, più delle mani devi avere gli occhi d'oro. Dunque, occhi d'oro e mani d'argento e diventi maestra. Accidenti, mi sono imbrogliata con le parole oro e argento, ma era per spiegare cosa volevo dire. Molti sanno cucire bene, ma pochi sanno creare, ecco cosa intendo dire. Come il lavoro di architetto: i muratori certo devono essere bravi, ma se l'architetto mette giù un progetto sballato, il palazzo un giorno o l'altro crolla, con tutti gli annessi e connessi.

Vorrei fare qualche altro corso qui per diventare, come si dice, stilista. (Uso questa parola per facilitare la scrittura nel diario, perché se sto a pensare un'altra parola più adeguata, si fa notte.)

Volevo vestire tutte le ragazze e le donne di Laggiù. Nel disegno ero brava e in testa mi spuntavano migliaia di modelli, da soli, senza che facessi sforzi. Leila, sei grande, diceva stupita Aurora. Come cavolo fai a inventare tutte queste cose? Me lo fai anche a me un abito con la carta? Io le tagliavo abiti, pantaloni, gonne di ogni genere, tutto di carta. Da un abito di seta della nonna avevo tirato fuori anche due foulard, uno più bello dell'altro. La maestria non sta nel cucire foulard, perché in qualunque modo li giri, sempre foulard restano, ma nella maniera in cui avevo assemblato le parti. Avevo creato un mosaico multicolore meraviglioso. L'abito era molto vecchio, di quando la nonna era giovane.

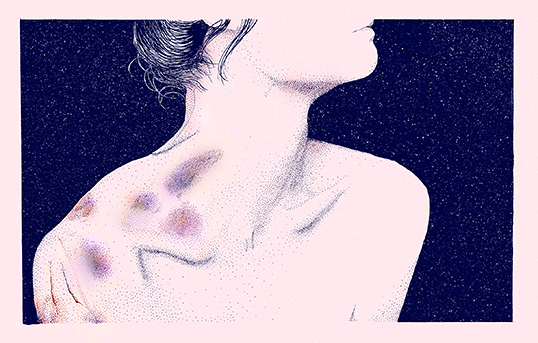

Volevo vestire donne e ragazze, sognavo di diventare una stilista per sole donne. Desideravo con tutta l'anima farle sentire belle. Belle dentro. Che splendessero di luce propria, e non si sentissero inferiori alle donne di Quassù. Povere donne di oltremare. Era giusto che anche noi fossimo belle come tutte le altre. Desideravo che una donna rimanesse bella anche dopo essere diventata moglie e madre. Sognavo che le anime belle di quelle donne si coprissero con indumenti morbidi, che non soffrissero più quando vedevano le donne di Quassù, in televisione. Che non pensassero più: Quelle sì che sono donne degne di essere amate. Mentre noi . . . abbassando la testa su vecchi abiti, sempre gli stessi, buoni per tutte le stagioni e per ogni occasione. Sulle scarpe sformate, tutte uguali e tutte brutte, sempre le stesse, buone per le ragazze e per le donne anziane.

Non riesco a descrivere quanto le donne di Laggiù potessero sentirsi umiliate. Ci vorrebbe una scrittrice - una vera scrittrice, una scrittrice donna. Lei, sì, potrebbe raccontarvi; io non posso farlo, non ne sono capace, anche se mi piacerebbe molto descrivere quel dolore, e, così facendo, cancellarlo. perché l'umiliazione fa male, oh, se fa male. Più delle botte, più della fame, più della infinita stanchezza, l'umiliazione ti secca l'anima. Oppure la annega nel veleno. Una terza possibilità non esiste.

E anche loro, gli uomini, questi uomini (i nostri uomini) gli uomini che ci torturano, devono avere l'anima annegata nel veleno dell'odio. Altrimenti, come spiegare tanta crudeltà?

Un giorno o l'altro lo chiederò a Lui. Gli dirò: come hai potuto farmi quello che mi hai fatto? Tu, che un tempo non lontano mi chiamavi luce dei miei occhi? Tu, che una volta dicevi di essere innamorato di me. Come hai potuto oscurare la tua stessa luce? Lo so che non lo pensavi veramente. So che non potevo realmente essere la luce dei tuoi occhi, perché per essere la luce di qualcuno bisogna avere bellezza e grazia non comuni, bisogna essere capaci, colte, forti più di quanto io lo fossi. Io sono una come tante, né così bella né particolarmente intelligente. Non sono nemmeno alta - le ragazze di oggi, con quelle gambe lunghissime, mi fanno sentire una nana. Quanto alla cultura . . . Be', si sa che non ho fatto un granché di scuola. Dunque, non diciamo luce. Tutt'al più, potevo essere un fiore: il tuo fiore (esistono fiori che, pur non essendo bellissimi, possiedono grande fascino, fiori che a guardarli ti riempiono il cuore di gioia). Sì, ero il tuo fiore: e tu, quel fiore lo hai calpestato senza pietà.

Come hai potuto? Vorrei chiederglielo ogni volta che mi guarda, ogni volta che posa su di me i suoi bellissimi occhi. Non posso guardarlo a lungo, rischierei di scoprire in me una briciola d'amore. E questo mi fa orrore. Dio mio, dimmi dove sei.

Come hai potuto calpestarmi così? Cos'hai nel cuore, quale veleno vi ha intossicato per spingervi a volerci annientare in questo modo? Mi viene da piangere. Forse anche loro hanno i loro buoni motivi. Forse anche loro hanno dovuto subire umiliazioni. Perché se così non fosse, vorrebbe dire che sono autentici mostri.

Ma perché sto cercando di capirli? Io non voglio capirli, voglio odiarli, voglio ucciderli. Ho mille domande in testa, ma non trovo risposte. Sono confusa. Ho il cuore e la mente ormai troppo stanchi. Mamma, aiutami tu. Aurora, perché mi hai lasciata sola? Mi manchi. Mi manca perfino quel letto vecchio e con le molle rotte. Perché ci avete distrutte così? Perché mi avete assassinata così? Se non volessi mantenere il voto del silenzio, lo chiederei a Lui. Ma non riesco a parlargli, il mio cuore è di pietra e la mia lingua è cemento.

Parla, mi dicono i suoi occhi. Chiamami una volta per nome, mi implora. Leila. Ti prego, ti supplico, abbi pietà di me, chiamami una sola volta per nome. Leila.

Sussurra il mio nome cercando la dolcezza di un tempo, ma non capisce che la dolcezza è svanita, evaporata. Come può conservarsi la dolcezza in mezzo a questo orrore?

Ti amo, Leila, ti amo con tutto il cuore, ti amo come la vita.

Non mentire. La tua anima sarà dannata

Leila, hai sentito cosa ti ho detto?

Non ti ho sentito. Non voglio stare ad ascoltarti, gli dico con gli occhi.

Lui mi afferra per le spalle e mi strattona. Parlai mi dice. E le lacrime gli scivolano giù sulle guance. No. No.

Questa è l'unica parola che sono disposta a pronunciare. Lui soffre ancora di più. lo divento ancora più dura. Cerca di guardarmi da dietro il velo delle lacrime. Non hai un po' di pietà per me? mi chiede.

Un giorno presi dei giornali vecchi e feci ad Aurora un abito da sposa. Aveva notizie di politica estera che le cadevano sul petto, e quelle di agricoltura sulle ginocchia. Leggeva e scoppiava a ridere. Rise tanto quel giorno. Eravamo sole, quel giorno, sul fuoco bolliva la cipollata. Avevamo pulito la casa, uno specchio.

Ma non voglio parlare di Aurora. Oggi avevo deciso di scrivere cose normali, ma di nuovo ho scritto cose così . . . così . . . Ecco, non mi viene la parola. Non sono diventata modista, e nemmeno stilista. Ora vorrei togliermi dalla testa i grandi sogni e cucire quelli piccoli, come un cuscino. Vorrei cucire un cuscino piccolo e soffice dove mettere a riposare il cuore. Ho il cuore così sfinito. (O l'ho già scritto prima che ho il cuore sfinito?)

*

“Ehi tu,” dice una delle prostitute a Leila. “Perché hai fatto tanto tardi? È arrivato un tuo cliente e ci ha rotto le palle per un'ora e passa. E dov'è Leila e quando arriva Leila e Leila di qua e Leila di là. Torna alle dieci. Ci ha detto di dirti di aspettarlo.”

Sono otto ragazze, tutte pronte all'appello serale, finito il quale si distribuiranno ciascuna al proprio posto. Leila dà un'occhiata attenta a tutte.

“Perché ci guardi così? Vuoi sapere che taglia portiamo?” dice Rudina sciogliendosi in una risata. Le altre si uniscono.

“Chi era questo cliente?” chiede Leila.

“Il banchiere.”

“È passato il capo per il controllo?”

“No, grazie a Dio.”

Le ragazze si danno un'aggiustata chi alla cintura, chi ai capelli, chi al reggiseno. Una di loro, Buchia, si lamenta perché ha mal di pancia. Ha una trentina d'anni, è la più anziana del gruppo. Sono tutte belle, senza eccezione alcuna. Fanno parte del gruppo delle prostitute scelte.

“Hanno portato ragazze nuove,” dice Buchia. “Figlia mia, a vederle ti si spezza l'anima. Hanno il terrore scritto in faccia.”

“E perché mai?” chiede Marieta, che prostituta è per vocazione, più che per disgrazia.

Ha indossato una parrucca bionda che si intona assai bene con la gonna e con la camicetta bianca che lascia completamente scoperto il seno.

“Perché dovrebbero essere così impaurite? Di cosa dovrebbero avere paura?”

“E tu perché non chiudi il becco?” le dice Leila sbuffando.

Marieta tace. È meglio non avere a che fare con Leila, pensa guardandola storto. Si comporta come fosse la Madonna.

“Io vado,” dice Marieta, “vado al mio posto. Va bene, capo?”

Marieta sottolinea ironicamente la parola capo, ma Leila le rimanda uno sguardo indifferente. Non sono un capo vorrebbe dirle, ma parlare con Marieta è come parlare al muro.

“Tutte qui alle due,” dice pacatamente alle altre e si allontana verso il suo posto.

Stupida, dice tra sé ma all'indirizzo di Marieta. Se non fossi io a coprirvi, chissà quante botte vi sareste prese. Questo è l'unico privilegio ottenuto dai mercanti di prostitute. Essendo proprietà di Lui, ha la responsabilità del gruppo delle otto ragazze e questo le permette di volta in volta di guardare loro le spalle.

Osserva la notte e le luci diffuse. Voglia il cielo che arrivi il banchiere. Almeno lui certe porcherie non le fa. Preferisce le posizioni classiche. Signore, fallo arrivare prima degli altri clienti. Signore, esaudisci questo mio unico desiderio. Non ti sto chiedendo molto, dopo tutto.

*

“Vergini tutte e dieci?”

“Assolutamente, come da accordi.”

“Età?”

“La più piccola quattordici, la più grande diciotto,” risponde Bajram K.

“Ih, ih, ih! Non mi vorrai far credere che ci sono ancora vergini di diciott'anni dalle vostre parti?”

“Non capisco cosa ci sia da ridere.”

“Non lo capisci? Allora te lo spiego. Sappi che da queste parti, le ragazze a quell'età sono già esperte. Dunque, o a voi non funziona l'attrezzo o siete proprio degli imbecilli.”

“Ascolti . . . signore, abbiamo fatto un accordo, se non sbaglio. Io ho portato la merce, ora voglio i soldi e morta lì. I suoi commenti non mi interessano.”

“D'accordo, d'accordo, perché prendi subito d'aceto? Dammi il numero del conto e noi ti versiamo la somma in quattro e quattr'otto.”

“Pagamento cash. Come l'altra volta. Altrimenti non se ne fa niente.”

“Stammi bene a sentire. Prima di verificare che siano vergini autentiche, io non ti scucio nemmeno un centesimo.”

“Cosa vuol dire autentiche?”

“Cosa vuol dire autentiche, secondo te? Che non sono false. Autentiche significa autentiche. Non l'avete questa parola nel vostro vocabolario? Non penetrate nemmeno da un dito, mi spiego?”

“Garantito.”

“Io porto il medico e tu porta le ragazze. Sennò lasciamo perdere, la clientela è di qualità e non posso rischiare di fare figure di merda.”

“Dove e quando?” chiede con finta calma Bajram K.

Il professionista dà l'indirizzo.

“Ci vediamo tra due ore.”

Vanno via in direzioni opposte. Il tipo di Quassù sussurra qualcosa alla sua guardia del corpo ed entrambi si mettono a ridere. Bajram K. gli lancia contro uno sguardo carico di disprezzo.

“Giafer.”

“Sì, capo?”

“È l'ultima volta che facciamo affari con questo stronzo. Ne ho abbastanza. Non mi fido più della sua faccia di merda e sono stanco di dover dividere i guadagni con lui. D'ora in poi la musica cambia.”

“E se non accettassero di rompere la società, capo?”

“Chi se ne fotte di quello che vogliono accettare?”

“E se fossero in combutta con qualche gruppo ancora più potente e ce le suonassero di santa ragione?”

“E noi li facciamo fuori. Abbiamo i mezzi.”

“Dici che siamo tanto forti?!”

“Non ti preoccupare, ho fatto bene i conti. Forse all'inizio perderemo qualcosa, è inevitabile, ma poi . . . ”

“Decidi tu. Io faccio quello che dici.”

“Da oggi saranno gli altri a fare quello che dico. Tu passi a lavori più puliti, a fianco di Aranit.”

“Di quali altri parli?”

“Di quelli che hanno portato le vergini. Hanno fatto un buon lavoro Laggiù, senza tracce, pulito. Meritano di restare qui. Anche perché ora là sono compromessi.”

“Bene,” disse l'appena promosso responsabile, carica che significava paga più alta. Molti più soldi da portare Laggiù.

“Ma hai ancora un ultimo lavoro.”

“Basta che dici e sarà fatto, capo.”

“Queste qui, le nuove, intendo dire, voglio che me le sottometti bene. Dico bene, intesi?”

“Regolare.”

*

Si è deciso di accompagnare tutti insieme Aranit all'aeroporto. Dicono qualcosa a Milica, sottovoce, qualcosa che lei non riesce a sentire, che forse nemmeno vuole sentire. Si limita ad annuire. Si preparano a uscire dall'appartamento, non tutti insieme, a due a due, per non dare nell'occhio. Meno sai, meno rischi hai di essere uccisa, o picchiata, o . . . Mentre spolvera nel salone, resta un attimo con lo straccio tra le mani. L'esile figura di Milica si specchia sullo schermo spento del televisore, dall'ombelico fino appena sopra il petto. La testa resta fuori. Cosa potrebbero farle, a parte picchiarla o ucciderla? Niente. Bugiarda, dice a se stessa, sai bene cosa potrebbero farti. Peggio che essere picchiata. Peggio che essere uccisa. Meglio non pensarci.

Tu che fai la loro serva, le dice ogni volta Luna, sforzati di afferrare ogni particolare che puoi. Chi lo sa, può essere che un giorno ci torni utile. Perché non stai tu al mio posto e vedi se è così facile? Dai, su, perché non vieni? le ribatte Milica, acidamente. Se mi prendessero, perché no? Non sono mica una smidollata come te, qualcosa farei di certo. Accomodati pure, le dice Milica con tono di scherno. Cosa aspetti? Perché non gli dici: ascoltate, signori delinquenti, la mia compagna se la fa sotto e non ha il coraggio di spiarvi come si deve. Vi spiace se vengo io al posto suo e vi sistemo per benino? Lascia stare, Luna, non ti ci mettere anche tu. Sei capace solo di parlare a vanvera. Ti sembra facile perché non ci dormi sotto lo stesso tetto. Anzi, voi almeno dormite tutte insieme, è diverso. Spiarli . . . Come no, facile a dirsi. Ringrazia Dio se siamo ancora vive, piuttosto. Vive. Così diceva un tempo anche Luna. Ora non ripete più quella parola. Siamo diventate come un disco incantato, proprio così.

Meglio diventare sorde, dammi retta. Milica è convinta che tanto nessuno darebbe loro ascolto. Nemmeno se avessero la possibilità di denunciare i boss e di portare le prove. Chi si prenderebbe la briga di mettersi ad ascoltare delle . . .

No. Quella parola Milica non la dice nemmeno sotto tortura. Perché? le dice Marieta con una smorfia. C'è qualche differenza tra quello che siamo e come noi stesse ci chiamiamo? Che ti piaccia o non ti piaccia, che pronunci o non pronunci quella parola, la sostanza non cambia. Rimani quella che sei. Ma Milica e Marieta hanno un problema di comunicazione. Stentano a capirsi. Marieta ha scelto quel mestiere, non l'ha obbligata nessuno. Mentre loro, tutte le altre, no. C'è una differenza fondamentale.

Ecco, mi sono distratta e sono rimasta indietro. Milica si rimprovera da sé e si rimette al lavoro. Escono gli ultimi due. Milica li segue con la coda dell'occhio. Li spia dalla tenda trasparente della finestra, facendo attenzione a non muoverla con il respiro. Quelli hanno occhi anche dietro la testa. Quattro montano in macchina, gli altri due si allontanano a piedi. Lei corre a chiudere la porta. Vagola un po' per la casa, si sgranchisce le ossa, fa un po' di ginnastica, torsioni su dorso e bacino. Apre tutte le finestre per cambiare l'aria. Si accarezza da sola e da sola si loda: brava Milica, sei stata brava. Quindi si sistema in poltrona e osserva il lembo di cielo che si vede dalla finestra. Il cielo ha il volto arrossato, sembra ubriaco. Cosa ti è capitato, cielo? Lui non risponde. Il rimbombo della strada sale aggressivo dal grembo della terra contro il cielo. Che città . . . Non l'ho vista mai tranquilla, mai una volta, dice a voce alta la ragazza. Ovviamente, parla della sola parte della città che le hanno consentito di vedere. Una borgata o due, niente di più. Come le è venuto in mente di dire borgata? La parola giusta è quartiere. Per una città così grande e moderna non è possibile usare parole così campagnole come borgata. Laggiù sì, ci sono le borgate. Laggiù tutto è diverso, e non parlo solo di quanto siano sporche e povere le persone, ma anche della loro maniera di essere. Là anche la follia è particolare. Laggiù. Mi manchi. Mamma, mi manchi, mamma. Non che qui non ci siano i pazzi, soprattutto i clienti. Oh, Signore, non sto dicendo quello. Solo che qui i pazzi si comportano diversamente. Qui la loro pazzia la nascondono, mentre là, più si è pazzi, più si è importanti. Qui alla pazzia danno altre forme, la verniciano con colori e la coprono di profumi, mentre Là . . .

Ehi, oh, ci hai rotto con questi pensieri senza senso, le avrebbe detto Bessa sentendola parlare così.

Bessa legge nel pensiero, benché inconsapevolmente. Non ha bisogno di entrare nella tua testa, non è di quelle che ficcano il naso ovunque. Ci entra involontariamente. Bessa sa esattamente cosa accadrà domani, e quando l'indomani le sue previsioni puntualmente si avverano, tutte le altre se la prendono con lei.

Ma non è colpa mia, ragazze, mica lo voglio io!

Ha previsto tutte le bastonate e le punizioni degli ultimi due mesi. Ma le ragazze, purtroppo per loro, non le danno retta, mai. Fanno orecchie da mercante, e allora giù botte, botte da orbi, esattamente come lei aveva previsto. Questo accadeva all'inizio. Ora le ragazze del gruppo del marciapiede di Milica evitano Bessa, per paura che possa informarle in anticipo di una bastonatura per il giorno successivo. Perché andare a cercarsele? Meglio non saperlo quando ti picchiano che saperlo. Almeno non stai con l'ansia per tutto il tempo. Ti spaventi, ma solo a tempo debito.

Anzi, ora nemmeno si spaventano più. La loro pelle si è indurita, è diventata cuoio. Quando uno dei boss chiede: “Cosa meriti per questo sgarro?” loro rispondono prontamente: “Botte.” C'è qualcosa di più facile? Così facendo, ti gonfiano di botte e si sgonfiano dell'odio che hanno dentro. Capita, certe volte, che qualcuno di loro si senta addirittura un po' in colpa - ma solo un po'. E per molto poco. Poi c'è da dire che quando le bastonate lasciano i segni, si può non andare a lavorare per un paio di notti. I clienti vogliono carne perfetta, non a macchia di leopardo.

Ma i leopardi sono gialli e neri, ragazza.

E allora?

Nessuna si ricordava chi per prima avesse inventato l'espressione macchia di leopardo. Ma ora la usavano spesso per evitare di dire “Ti hanno picchiato,” che era così banale. Dire macchia di leopardo era più grazioso, ti faceva venire in mente l'avventura, la foresta, quelle cose lì. Rendeva quasi accettabile tutto quello schifo.

Dalle scale si sentirono dei passi. Milica si fece piccola piccola. Già di ritorno? I passi, accompagnati da due voci, si spostarono al piano di sopra. No, non è possibile. Tra l'andata all'aeroporto, saluti baci e abbracci, coi tizi incaricati di scendere Laggiù con le valigie piene di denaro, e viaggio di ritorno con tappa al bar per un bicchiere, di tempo ne passa eccome. Sta' calma, prima di due ore non tornano, disse Milica parlando a voce alta. Poteva fare ciò che voleva, in quelle due ore. Tranne uscire, ovviamente, cosa assolutamente proibita. Poteva studiare un po' di grammatica della lingua di qua, ecco cosa avrebbe fatto. Le seccava che la maggior parte delle ragazze non sapessero nemmeno parlare, quasi che tutte quelle arrivate da Laggiù fossero delle teste di legno.

Le piaceva parlare correttamente la lingua di qui, anche se ovviamente con un altro accento. Particolare che, tuttavia, non si poteva eliminare.

Milica si alzò e chiuse la finestra. Spruzzò un po' di deodorante in giro. Se Laggiù avesse avuto tutte queste cose - deodoranti, libri di grammatica, bagni senza un graffio, lenzuola a fiori e stoffe morbide—sarebbe stata felice. Ma non li aveva mai avuti. La sola cosa che aveva avuto, pensò mentre riprendeva il libro di grammatica dal suo nascondiglio, era la libertà. Ma non aveva saputo cosa farsene. Era stata una libertà inutile, e per di più di qualità assai povera. Si sistemò comoda in poltrona e aprì il libro. E adesso, perché le veniva da piangere? Non voglio piangere, disse indispettita, hai sentito? Non voglio piangere, ti ho detto. Quando ti verrà da piangere, urla, le aveva detto un giorno Luna. Io faccio così. Funziona.

Milica gridò, gridò e gridò ancora. Fino a che le lacrime s'impaurirono e scapparono via. E allora le venne sonno, e si addormentò, accoccolata sulla poltrona, con il libro aperto sulla pagina del futuro anteriore.

*

Laggiù, 15 agosto 1995

Onorata Polizia dello Stato di Lassù,

Ho pensato a lungo prima di scrivervi questa lettera, che forse è del tutto inutile. Ma la disperazione spinge le persone dove nemmeno immaginerebbero di arrivare. E io sono disperata. Mia figlia Laura Isufi è stata rapita dalle bande criminali che fanno commercio di donne. Anche la televisione del vostro paese ha riferito recentemente molte notizie di questo genere. Sono certa di ciò che scrivo: Laura è stata rapita. Anche la polizia di qui mi dice che è probabile che sia così, ma non ha alcun potere per scoprire la verità. Loro non risolvono i problemi qui, figuriamoci quelli che escono dal confine del paese.

Vi prego, ritrovatemi Laura. È scomparsa in un batter di ciglia. Nelle ore libere lavorava come donna delle pulizie per guadagnarsi qualche lek ed è scomparsa. I testimoni hanno paura di uscire allo scoperto ma mi hanno confermato di averla vista entrare nella casa dove faceva le pulizie. Nessuno l'ha vista uscire. La polizia, dopo molte mie preghiere, ha controllato quella casa, ma ormai era tardi. La casa era vuota e i proprietari avevano già espatriato. Ora la polizia di qui ha le prove che quelli erano fra i capi di queste bande, ma a cosa serve?

Vi supplico di aiutarmi. Invio questa lettera in molte copie a tutte le polizie delle principali città di Lassù. Mi sta aiutando uno studente in giurisprudenza che conosce la vostra lingua. Laura Isufi, altezza 1 metro e 75 centimetri, capelli lunghi e neri, ha il segno di una ferita, procuratasi nell'infanzia, sotto il mento. Non so quale altro segno particolare darvi per lei. È una bambina mite, bella e dolce come la luce.

Laura non si è allontanata volontariamente da casa. L'hanno rapita. Una madre conosce bene sua figlia. Mettetevi una mano sul cuore, perché qui si spengono le famiglie. Molte altre ragazze sono scomparse e scompaiono ogni giorno. Aiutateci a trovarle. Molte delle ragazze sono ancora più piccole di Laura. Una di loro, di nome Entela, ha solo 14 anni. Anche i suoi genitori stanno impazzendo. Sanno con certezza chi ha rapito la loro bambina, è una coppia di nome Veli e Hajra Ajkani, e sanno con certezza che questi vivono nel vostro paese. Erano amici della famiglia di Qazim e Murvete Sciala, genitori di Entela. Forse questi particolari possono aiutarvi per arrestare questi criminali. Forse loro sanno anche della mia Laura.

La mia vita è distrutta dal giorno della scomparsa di Laura, lei è la luce dei miei occhi, come potete facilmente capire. Con molti sacrifici, la crescevo in questo paese distrutto e dimenticato dal Signore, ma tuttavia stava crescendo come un fiore. Posso nutrire una speranza che forse troverete il tempo di prendere in considerazione il mio problema, fra i molti altri problemi che certamente avete? Salvatemi Laura, vi supplico. Non so a chi altri rivolgermi, a chi urlare il mio dolore.

Certa che mi risponderete non appena avrete ricevuto questa lettera, vi saluto e vi ringrazio.

Dalla capitale, via Libertà, palazzo 15, appartamento 6.

P.S. Insieme a questa lettera accludo anche la lettera dei genitori della ragazza rapita di nome Entela, che sta traducendo lo stesso studente in giurisprudenza, vicino della famiglia Sciala.

*

Soraia sospirò con una gioia che le procurò un brivido. Per fortuna il cuore non le usciva più dal corpo, non si arrampicava più lungo le pareti e non gironzolava più per gli angoli delle strade facendola sembrare una pazza. Soraia era una ragazza normale, normalissima, con un notevole senso pratico nell'espletare le mansioni che le venivano affidate. Era sempre stata così, Soraia, fin da piccola. Era sempre stata così: ragionevole e prudente. Così, dalla prima elementare, la madre le aveva affidato la casa. Entrambi i genitori lavoravano, il padre come gruista nei cantieri e la madre come contabile in una impresa della città. La bambina era cresciuta con la chiave di casa appesa al collo. Terminava la scuola e poi correva subito a casa, metteva a scaldare il pranzo, scuoteva i tappeti, spolverava, lavava il pianerottolo, lavava anche la porzione di scale di loro spettanza. Quando aveva terminato tutti i lavori, e vedeva che c'era ancora un po' di tempo, scendeva all'entrata del palazzo. Lì trovava le sue compagne che, con ancora indosso i grembiuli neri e le cartelle in mano, chiacchieravano fitte fitte di grandi segreti, come se durante tutto il giorno trascorso a scuola non ne avessero avuto il tempo. Soraia si univa con entusiasmo alla conversazione, finché non vedeva la madre spuntare dall'angolo.

Mamma, ho fatto tutte le faccende, le gridava correndole incontro. Si baciavano sempre come fossero secoli che non si vedevano. Anima, cuore di mamma, Soraia . . .

Grazie a Dio, il cuore non le scappa più via. Ora le resta dentro il corpo, come se lo avessero fissato con le forcine. Anche allora, quando i genitori la lodavano per la sua bravura, il cuore le usciva dal corpo. Ma si limitava a girarle intorno per l'emozione, ballava seguendo la sua voce e il ritmo della sua felicità. Spesso il cuore di Soraia voleva solo ballare. Era un simpatico mattacchione.

Ora il cuore se ne infischiava di Soraia. Da dieci mesi il suo cuore non faceva altro che strisciare sui muri, sui vetri delle auto dei clienti. Talvolta arrivava a ficcarsi sotto le ruote. Questo accadeva quando Soraia, sul marciapiede con le altre prostitute, in attesa dei clienti del suo turno, sbirciava involontariamente qualcuno dei boss che passava per il consueto controllo. Anche quando era in regola e non c'erano motivi perché la punissero, il cuore le faceva un tonfo spaventoso e le scappava dal corpo. Soraia lo seguiva con sguardo furibondo e atterrito al tempo stesso.

Ritorna qui, vigliacco! gli urlava digrignando i denti e sentendosi piegare le ginocchia dalla rabbia.

Ma il cuore se ne andava, ruzzolava rovinosamente tra i passanti, spariva tra l'immondizia sparpagliata lungo i marciapiedi. Tentava di gettarsi sotto le ruote delle auto in corsa. Soraia si accorgeva, spaventata, che il suo cuore era bluastro. Era forse un cuore zigano, per avere un colore così strano? Sembrava avere la polmonite, il cuore. Soraia si sentiva stanca e vuota senza di lui. Nel frattempo, arriva un cliente, lei sale sull'automobile, dice il prezzo con voce dolente, come se parlasse una lingua sconosciuta. Lascia che il cliente faccia quello che vuole della sua carne, e lei fa tutto ciò che il cliente le ordina. Tutto si svolge così, in un vuoto terrificante nel corpo, fino a quando il cliente termina e lei scende dalla macchina infilando le banconote accartocciate nella borsetta.

Dove si era rifugiato, quel cuore vigliacco? Una volta aveva visto in televisione un film strano intitolato Terminator, nel quale due ridicoli robot tentano di uccidersi l'un l'altro usando armi micidiali. I proiettili sono così devastanti da aprire squarci tremendi nel corpo dell'uno e dell'altro, così larghi che ci si può guardare attraverso. Ma tutto questo dura poco, giacché lo squarcio comincia ben presto a richiudersi da solo. Il corpo si ricompone e lo squarcio, plaff!, non c'è più, come per miracolo.

Senza il cuore Soraia si sentiva come se un picchio crudele l'avesse beccata fino a svuotarle l'anima. L'anima le tornava solo quando scendeva dall'auto del cliente e vedeva il suo cuore bluastro rientrarle nel corpo come un Pollicino cresciuto oltre misura. Quando il cuore rientrava al suo posto, per un po' Soraia si sentiva sicura, fino alla volta successiva.

Ma questo fortunatamente non era più accaduto. Da quando le avevano rotto il braccio e l'avevano picchiata a morte, il cuore non la lasciava più e lei non si sentiva più scombussolata. Ora si sentiva normale, normalissima, nient'affatto pazza. Tu sei normale, ragazza mia. Dillo con me, ripetilo: sono normale. Dillo, su!

Quando le avevano rotto il braccio, il cuore l'aveva abbandonata per due giorni di fila. Questo era il tradimento più lungo che le avesse fatto. Poi Soraia aveva percepito, in modo quasi telepatico, che il muscolo della vita si era sentito profondamente in colpa. Da allora sembrava si fosse pentito e avesse deciso di non abbandonarla più.

Le botte che avevano portato alla frattura del braccio, con tutte le sofferenze che le avevano causato, avevano salvato Soraia da quella paura umiliante. Ora la paura non abitava più nella sua testa. Besnik, il fidanzato, aveva capito che, anche se l'avesse picchiata a morte, Soraia non l'avrebbe più pregato di non farlo. Così, non la picchiò più.

“Se ti lamenti con i clienti e non soddisfi le loro richieste, ti uccido, capito? Osa alzare la testa e vedrai,” le aveva abbaiato l'ultima volta.

Lei lo aveva guardato senza timore. La paura era scomparsa come se qualcuno gliela avesse strappata da dentro, con un intervento chirurgico fantascientifico.

Besnik era diventato ricco. Una delle prostitute aveva raccontato a Soraia che adesso lui viveva in un bell'appartamento. Ma aveva messo su rotoli di ciccia, gli era venuto perfino il doppio mento. Assomigliava a un maiale.

[ . . . ]

Il braccio non glielo aveva fratturato Besnik. Giafer e Besnik erano presenti, ma il “lavoro” vero e proprio l'aveva fatto Lenin.

Lenin l'aveva picchiata in maniera scientifica, senza ferocia, ma con metodo, per due giorni di fila. Il motivo era che alcune volte lei si era lamentata che dieci clienti a notte erano molti, troppi. Aveva chiesto che le dimezzassero il numero per renderle il lavoro un po' più umano.

Una prostituta straniera le aveva detto che loro si erano organizzate in una specie di sindacato. Perché non dovevano provarci anche le prostitute di Laggiù? Soraia aveva tentato di parlare con le altre ragazze. Loro l'avevano guardata in silenzio, come se non capissero la sua lingua. Forse l'errore fatale fu aver aperto la conversazione in un momento in cui Leila non era presente.

“Che ne pensate, ragazze? Se ci organizzassimo anche noi?”

Buchia, una delle prostitute che incassava di più, le aveva detto di chiudere la bocca, se non voleva fare una brutta fine.

“Voialtre cosa ne dite, non vi sembra che lavoriamo troppo? Guardate le straniere, lavorano di meno e in condizioni migliori.”

“Ci hai rotto le palle,” disse Buchia. “Che differenza fa se ti chiavano in dieci o in venticinque?”

“Ma perché devi essere così volgare?” replicò disgustata Soraia. “Allora, cosa ne dite voialtre?”

“Ma guarda questa qui . . . Si crede Madonna.”

Una parte delle ragazze aveva sghignazzato. Le altre l'avevano piantata in asso mentre ancora parlava ed erano corse verso un gruppo di clienti che si avvicinava in auto. Era il turno dei regolari, di quelli che dicevano alle mogli che il sabato uscivano con gli amici mentre in realtà andavano a puttane. Nel tentativo di raggiungere lo scopo, Soraia aveva cercato di afferrare per la manica Minira.

“Lasciami stare,” le mormorò lei tra i denti.

“Minira,” la pregò Soraia, “ascoltami almeno tu.”

“Non mi toccare,” gridò l'altra senza guardarla. “Vattene via.”

“Ma se proprio tu mi hai detto che così non si può più andare avanti.”

“Io non ti ho mai detto niente del genere!” urlò Minira, minacciosa e terrorizzata.

Due ragazze che non avevano rimorchiato tornarono al punto di raccolta.

“Mi hai sentito?” gridò Minira affinché anche le altre sentissero. “Non ti ho mai detto niente del genere. Bugiarda!”

Soraia si ritirò in un angolo fino a quando non arrivò uno dei suoi clienti abituali.

Terminato il turno, i boss erano lì ad aspettarla. Besnik era con loro. Nik . . . cercò di pregarlo lei. Ma lui nemmeno la guardò. La spinsero in macchina e partirono.

*

In ospedale, dopo la tortura, si sentì liberata. Non provava più alcun dolore, anche perché l'avevano imbottita di analgesici. Pregò Dio di essere lasciata sola con il medico sia pure per pochi attimi, ma la preghiera era stata evidentemente troppo debole perché Dio la sentisse.

Il giovane medico del pronto soccorso aveva fatto la radiografia con distacco, le aveva ingessato il braccio e invece di chiederle direttamente come si sentiva, ritenne più opportuno rivolgersi a Lenin.

“È mia moglie,” disse Lenin fingendo un'aria sofferente. “Sa com'è, dottore, è mia moglie, cosa posso farci io, poveraccio, se lei vuole fare la prostituta? Si metta per un momento nei miei panni . . . Ce l'ha nel sangue, la sua famiglia. Sua madre è una prostituta, e anche sua zia . . . È stato un cliente a ridurla così e non voglio che venga la polizia, perché ho paura, lei mi capisce. Non abbiamo nessuno qui . . . ”

Come osa dire queste cose, pensava Soraia, intontita dai medicinali.

“La prego, ci lasci andare, mi lasci portare questa sventurata a casa, la pagherò bene, non si preoccupi, sono una persona generosa, io.”

Il medico non ci aveva pensato due volte. Perché andare a impicciarsi in cose che non lo riguardavano? Quella di Laggiù era gente pericolosa. Meglio lasciar perdere . . . In fondo, stava lì solo per fare praticantato. Per di più, l'ospedale non aveva letti liberi, che si curasse a casa. Grazie, dottore, grazie. Vede, io la amo molto, non ce la farei mai a lasciarla . . .

Senta, adesso basta così, sono stanco e ho molto lavoro da fare, prenda sua moglie e se la porti a casa.

Soraia avrebbe voluto fare almeno un cenno all'infermiera, ma lei non l'aveva degnata di uno sguardo. Aiutami, le disse senza voce. Lenin era uscito dietro al medico seguito dall'infermiera. È finita, aiuto.

[ . . . ]

*

Il primo giorno dopo che le avevano spezzato il braccio, Soraia era stata portata in uno dei centri di raccolta per le prostitute appena arrivate. Mira le faceva da guardia mentre Minira era incaricata di curarla. Minira . . . aveva tentato di dirle Soraia. Minira, aiutami. Ma loro nemmeno la guardavano. Mira, distaccata e stronza come sempre, faceva la sentinella come un gendarme.

“Chiudi il becco,” le aveva detto, “se non vuoi che ti rompano anche l'altro braccio.”

“Perché non mi uccidete, che sarebbe meglio?”

L'altra aveva acceso una sigaretta e le si era seduta vicino. Aveva tinto i capelli di un blu acceso e indossava una gonna cortissima.

“Dico a te, perché non mi uccidi? Sarebbe meglio.”

“Questa richiesta non devi farla a me, cara.”

“Perché ci avete ridotte così?”

“Così come?”

“Così.”

“Anche io sono una di voi, o te ne sei dimenticata?” disse Mira avvicinandosi alla finestra.

“Ricordati che io . . . ”

“Che tu cosa?”

“Niente . . . ”

Parla, stronza, aveva pensato Soraia, su, discolpati, di' che anche tu sei stata obbligata, recita anche tu la parte della vittima. Minira era tornata con uno straccio per la polvere in mano. Se le avesse lasciate sole un momento, sia pure un attimo, forse Minira le avrebbe parlato, a Soraia sarebbero bastate anche solo due parole, perché così stava impazzendo.

Minira aveva uno sguardo assente, privo di espressione e si muoveva come un robot. Minira, ti prego, parlami.

“Se le parli non vedrai tuo figlio,” l'aveva minacciata Mira. “Oggi è il giorno dell'incontro, ti ricordi?”

*

“Così tu, troia merdosa, ti sei fatta arrestare.” Angelo spara a Minira raffiche di insulti. Mentre urla, cammina lungo il perimetro dell'appartamento come una bestia in gabbia. Minira ha chiuso gli occhi. È seduta su una sedia, ed è talmente tesa che se uno la pungesse con un ago di quelli per cucire i sacchi, non riuscirebbe a bucarle la pelle. Aspetta il primo colpo, ma Angelo, intenzionalmente, tarda a colpirla. Se cominciasse a colpirla sarebbe la salvezza.

Minira prega nel silenzio della stanza che lui la colpisca. Quando la picchiava si impegnava al punto da dimenticare di farle altri danni. Oltre le parole di Angelo - grattando via dallo spazio la sua voce - resta il silenzio, come una bianca cipolla da gustare.

“Te la do io la polizia, brutta puttana. Hai voluto giocare con i miei nervi, eh? Te lo faccio vedere io il buco del culo di tua madre.”

Se non fosse intossicata da quelle parole, la stanza sarebbe bella e pacifica. Sarebbe come Laggiù, dolce come là, quando doveva lavare nella tinozza il babbo paralizzato, o quando doveva correre per fare la fila del petrolio da cucina e affrettarsi a pulire le lenzuola della mamma che si era sporcata di nuovo. C'era pace, Là, quando faceva tutte queste cose, era qualcosa come il profumo della neve che non ha mai visto. Un giorno, quando fosse morta, cioè no, prima di morire, quando le avessero chiesto qual era il suo ultimo desiderio - perché questo ti chiedono prima di ucciderti, no? - quando le avessero chiesto qual era il suo ultimo desiderio, lei avrebbe detto: vedere la neve, vederla per una volta e odorarla. Minira sa bene che non potrà mai esaudire questo desiderio, dal momento che qui non c'è neve, non è una città dove cade la neve. Be', magari si prenderanno la briga di portarla là dove c'è la neve, unicamente perché lei possa morire felice e loro dimostrarsi finalmente uomini. Andrà così?

No, non andrà così Tuttavia, se glielo chiederanno, Minira dirà che quello è il suo ultimo desiderio: vedere la neve.

Quando la colpiranno con un proiettile, o la soffocheranno, o chissà come le toglieranno la vita, lei sognerà che il suo corpo sia coperto di neve. La neve le strofinerà la pelle e gliela renderà luce, gliela pulirà meglio di qualsiasi bagno. Vuole portare dentro di sè la neve, nei due posti dove l'hanno sporcata, così quando morirà le sue carni saranno pulite anche dentro.

Quando Bled sarà grande e verrà a visitare la sua tomba, deve sapere che lì c'è un corpo pulito, che i fiori non stanno nascendo sulla sporcizia, ma su un corpo pulito.

Angelo la sta insultando dal bagno. Minira sta dritta, stringe le mani, la schiena rigida, gli occhi chiusi, il cuore che non dà più segni di vita. Questa volta è riconoscente ad Angelo perché ha fatto uscire Bled. Non sa dove l'abbia portato, ma almeno non è lì, almeno non sentirà quando lui picchierà la mamma. Minira non vuole sentire le unghie del piccolo graffiare la porta dietro la quale è rinchiuso.

“Vieni qui, carogna!”

Lei si alza e va in bagno. Gli occhi semichiusi, quel tanto che basta per vedere dove mette i piedi. Angelo ha riempito la vasca di acqua.

“Spogliati!”

Minira si spoglia. Nell'acqua non c'è schiuma. Lui non vuole violentarla. Altre volte, quando riempiva la vasca d'acqua, c'era molta schiuma, perché a lui piace violentarla quando il suo corpo è scivoloso. L'acqua deve essere fredda, dato che non emana vapore. Lui si allontana e torna con una frusta in mano. Si gratta la pancia e riflette un momento. Guardami negli occhi, le ordina. Lei lo guarda. Lui le strizza l'occhio e ghigna. Volta le spalle e fruga nell'armadio a muro in fondo al corridoio. Tira fuori un tubo di gomma. Lo stomaco di Minira comincia a contrarsi, ora non ha più tanta voglia di essere picchiata. Il dolore sarà più grande della paura e lei si concentrerà sul dolore, sulle percosse, sui capelli strappati. Basta non sentire la paura.

Durante la tortura, le ha consigliato Delina quelle poche volte che ha potuto vederla, non pensare a ciò che ti sta capitando. Pensa ad altre cose, e soprattutto pensa che verrà il momento in cui la tortura finirà. Perché Angelo - crepi chi gli ha dato quel nome - prima o poi si stancherà. Capisci, Minira, capisci? Anche a picchiare ti stanchi, e lui si stancherà. Capisci, Minira, capisci, tesoro? Ho sentito che ci sono grossi problemi di rivalità con un'altra banda, forse qualcuno li ucciderà e noi resteremo senza padroni e allora prenderemo Bled e fuggiremo via tutti insieme.

Ma non torneremo Laggiù, cerca di dirle Minira. Là quelli ci trovano o ci trovano altri delinquenti peggio di loro. Non ci può essere ritorno per noi.

Pensa a una canzone, Mini. Quando lui ti bastona o ti violenta, pensa a una canzone di quelle che cantavi quando eri piccola, va bene? Non è detto che non avremo salvezza. Troveremo una strada, non torneremo Laggiù, andremo da qualche parte dove dimenticare tutto e Bled crescerà forte e bello come una stella.

E dove si trova, un posto come questo, Delina?

Ma lei naturalmente non le ha fatto questa domanda.

*

Hai sentito cosa ti ho detto? le urla Angelo. Lei è come se si risvegliasse. Entra nella vasca! Lui fa sibilare in aria il tubo di gomma. Minira mette un piede in acqua. Aspetta! urla lui. Lei si ferma. Lui getta il tubo a terra e comincia a sbottonarsi i pantaloni. Pensavi che questa volta saresti uscita senza bagnarti, eh? sghignazza, divertito dalla sottile metafora. Esci dall'acqua. Lei tira fuori il piede. Inginocchiati, appoggiati con il corpo al bordo della vasca e mettiti nella posizione della cavalla. Cosa preferisci, il mio cazzo o il pezzo di gomma? Scommetto che li vuoi tutti e due. Non ti sazi mai, vero? Dico a te. Lei tace e le lacrime scivolano senza volerlo. Te la faccio vedere io la testardaggine, brutta puttana, te la faccio vedere io la polizia. Te l'hanno passata anche loro una scopata, eh? Ti sei fatta chiavare anche dai poliziotti. Gliel'hai data gratis? Parla, sennò ti ammazzo. La penetra con forza. Il dolore le sale fino al cervello. Glielo ficca prima in culo, dopo nella fica: dieci botte davanti e dieci dietro. Le massacra il petto e lei a stento si regge in piedi. La colpisce ai fianchi.

“Pensate di essere meglio di noi, schifose di Laggiù? Migliori di noi, eh?”

La colpisce e la sevizia come ha fatto decine di volte. Fino a che continua così non fa niente, anche se le fa male non fa niente, basta che Bled non sia lì e non senta quelle parole. Ma queste non sono parole, vorrebbe dire Delina, sono sudiciume, sono vomiti di parole.

“Pensate di essere meglio di noi, eh? Vorreste fare come le sgualdrine di qua che hanno rincoglionito gli uomini a furia di cazzate sull'emancipazione? Chissà cosa vi passa in quelle vostre teste piene di merda. Ve la facciamo vedere noi, la bontà, Su, muovi il culo. Muovi il culo, ho detto, aiutami a venire.”

Ma non riesce a venire e s'innervosisce ancora di più. Toglie il sesso da dietro, afferra il tubo di gomma e lo infila in mezzo al culo di Minira. Lei urla. Lui spinge. La gomma le entra nel corpo, lui si masturba e glielo strofina ancora più sopra, muove e scuote quel misero affare che si ritrova tra le gambe, ringhiando. Fino a che versa veleno fuori dal corpo. Questo schizza sui capelli della donna.

“E togliti quei cazzo di elastici dai capelli. Quante volte te lo devo dire?”

Le strappa il fermaglio che tiene la chioma lunga e riccioluta di Minira e si pulisce con i capelli di lei, continuando a ringhiare.

La donna si è accasciata per terra con il tubo ancora ficcato nelle carni. Dall'ano le fuoriesce sangue. Lui le sfila via il tubo e il sangue allaga il tappetino del bagno.

“Che cazzo hai fatto, stronza di merda? Vaffanculo!”

Sangue da ogni parte, sangue rosso vivo, sangue rosso scuro. Lui si alza e si sposta verso il lavandino. Mette sotto il rubinetto il membro ora ammosciato per pulirselo bene. L'acqua fresca gli dà gusto, ma non stacca gli occhi dalla donna svenuta in una pozza di sangue.

“Ma che cazzo ti succede? Stai pure male, adesso?”

“ . . . ”

“Parla, cazzo. Mica avrai il culo così delicato, compaesana?

Lui passa nella stanza grande, si veste con calma e prende il telefono. Deve aspettare a lungo prima che qualcuno gli risponda dall'altro capo.

“Questa mia compaesana gronda sangue come un agnello, portate qualcuno . . . Sì, sì, va bene . . . No, non l'ho ancora picchiata . . . Volevo farlo, poi . . . Sì, ti aspetto, va bene . . . Ti ho detto va bene, non rompere i coglioni anche tu.”

Quando l'altro lo raggiunge, Minira ha appena ripreso i sensi. La girano e rigirano. Niente di grave, dice lo specialista, forse le hai ficcato troppo a fondo il tubo e le avrai danneggiato l'intestino crasso. Pensi? Sì. E ora? Ora dico di passare alla seconda fase. Bene.

La sollevano di peso e la gettano dentro la vasca. Minira libera un lamento soffocato. L'acqua diventa rossa. Gettano nell'acqua anche il tubo.

“Vaffanculo, schifosa, guarda come l'hai sporcato. Lavalo ora, avanti.”

Lei lava la punta della gomma con le mani tremanti. Alza la testa per guardarli in faccia, ma li distingue a malapena tra le lacrime.

“Veramente volete picchiarmi?” pronuncia alla fine.

Si guardano tra di loro e scoppiano in una risata. Lo specialista si toglie la giacca di lino e la appende sulla stecca degli asciugamani.

“Ma no, stavamo solo scherzando.”

La frustano con le cinghie dei pantaloni. L'acqua ribolle come se fosse in corso una gara di nuoto, la frustano ben bene, l'acqua eliminerà i segni e lei sarà in condizioni di tornare a lavorare prima.

Hanno i pantaloni e le scarpe fradicie. Si arrabbiano e la picchiano ancora di più, la tirano fuori dall'acqua e la picchiano sul pavimento.

“Chi vi credete di essere, stronze? Credete di poter fare quello che volete? Credete di poter diventare come quelle di qua?”