El corazón le palpitaba con tal violencia, que hasta le hacía daño.

Mi casa fue el territorio de un suceso extraordinario. Después de la muerte de mi madre un gato de color gris entró a mi cuarto y orinó bajo mi cama.

Entró mientras empacaba y me miró como si me conociese. Le grité que saliera y el corazón me brincó dentro del pecho. Su presencia me obligó a dejar el cuarto. Lo observé desde la puerta, estaba sereno aunque yo temblaba. Él subió a la cama para husmear mi equipaje. No se iba, no se inquietaba ante mi desagrado o mis aspavientos, incluso se acostó sobre el colchón. Regresé con una escoba para amenazarlo, si se quedaba quieto o se escondía no sabría qué hacer. El gato se metió bajo la cama. Es imposible sacarlo de ahí, pensé.

Era la una de la mañana, caminé de un lado a otro de la sala, amedrentada por la corpulencia del robusto animal. Descubrí la ventana de la cocina abierta, las macetas de la cornisa volteadas y dije en voz alta: “Entró por la ventana”.

El gato maulló en el cuarto, parecía estar en celo.

(El ruido del mundo a veces produce un aullido interior que contenemos.)

El gato se detuvo en la puerta de mi cuarto para lamerse el pecho. Fue hacia la cocina y se escapó.

Sé cuando la ciudad se aquieta. Sucede entre las tres y las cuatro de la madrugada y apenas dura unos minutos. Es la hora en que nadie anda, el momento del silencio.

Desde que mi madre murió cada noche es de pensamientos. Llego cansada la cama, duermo poco y despierto con temblores. Yo no estoy enferma. Quiero escapar. Ansío la fuerza que me llevará a hacerlo.

Pienso en probar suerte en la tierra de mi madre, luego dudo, porque no me sentiría bien allí, así que escojo viajar al extranjero.

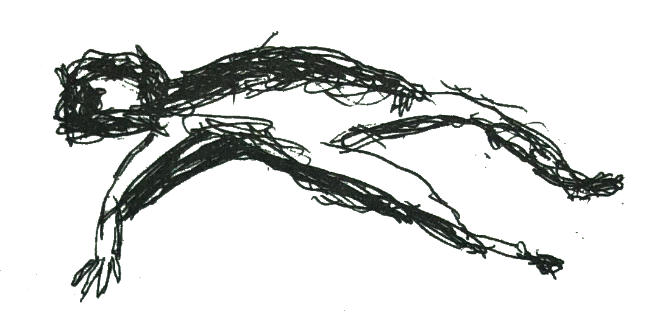

La salida no está hecha de pensamientos articulados, es el deseo en estado puro: correr como un animal perseguido.

El rostro de mi madre al morir no era ya un rostro. Los pómulos estaban hundidos en la carne, el óvalo de la cara se había desparramado coronando su cuerpo endurecido. La boca de mi madre era una tajada en la piel verdosa. Antes de su cremación, le di un beso en la frente.

Han pasado semanas y esta imagen no pierde su espantosa nitidez.

Me salvaré. La fuerza que impulsa mi viaje es opuesta a la muerte. Escapo para alejarme de la pérdida. Hoy me levanté de la cama y tuve que apoyarme en la pared. Tengo vértigo.

No quiero estar en mi cuerpo, me pesan las manos como las garras maltratadas de un animal tras el esfuerzo de buscar alimento. Mi vista no percibe el brillo de los colores. Esta tarde escuché dentro de mí una voz que no era mía. Estoy entregando mi pensamiento a alguien que me habla pero cuyo rostro no concibo.

Me consuela imaginar que puedo aliviarme trasladándome a otro sitio.

Voy a sostenerme en los secretos que guardo. Sé que mi carne cuenta con atributos poderosos, desconozco cuáles, pero fundamento esta certeza en hechos verdaderos: mi capacidad de adaptación y la destreza con la que he sobrevivido en situaciones críticas. Mi cuerpo es ágil aunque a veces lo oculte. Si quiero puedo ser veloz para escapar del peligro. Ahora, esto que digo es ineludible. Siento el peso de mi cuerpo y su vigor es real. Voy a ganar vitalidad cuando habite aquel sitio. Los cambios en mi organismo ya comenzaron.

Estas variaciones también suceden en mi cerebro y han aparecido de manera espontánea. La percepción que tengo del mundo es novedosa y, al menos una vez por día, siento un espasmo en la cabeza, parecido al que se experimentan de una fuerte impresión emocional. Comienzo a fascinarme ante las oportunidades que me brinda esta nueva realidad. Los músculos que antes respondían de manera infalible ahora están aletargados y, a cambio tengo mayor elasticidad en las extremidades. Si me lo propongo, tuerzo los brazos al punto de poner mis dos palmas sobre los omóplatos, sin experimentar dolor o tirantez, además, mis piernas son ahora un poco más zambas, como si las rodillas se hubiesen vencido hacia los costados.

II. La ira

Voy al aeropuerto—le digo a la tuerta que atiende a la caseta de los taxis.

Cuando el coche arranca miro la calle para comprobar que avanzo.

Entonces, una mano tomo otra mano. Mi boca besó su frente. No puedo rendirme. Muerte y transfiguración: la mano de la joven en la frente de una mujer muerta. Mi madre, la invencible, murió. Los dioses mueren.

A lo lejos veo la barda del aeropuerto y las gradas donde la gente mira los despegues y aterrizajes de los aviones. Sentados, con un refresco en la mano, observan los metales ocupar el aire.

Pienso que alguno de ellos verá el avión en que yo viaje. Uno de ellos sabrá que huí.

El movimiento no deja marcas. No hay cicatrices al avanzar. El suelo de las calles que conozco deja de existir para mí desde ahora. Me muevo y borro mis pasos.

Mi madre desapareció porque su cuerpo se volvió humo.

En el aire llega el sueño. Iré con una adolescente al lado durante diez horas. No quiero hablar con nadie. Espero que crean que soy muda. En lugar de pedir un jugo de tomate, señalaré el cartón y haré la señal de uno; juntaré las manos a manera de súplica para sustituir mi voz.

Un video con personajes animados dice qué puede hacerse en caso de acuatizaje. Los personajes: mujer y niño, asiática y anglosajón se mueven como si tuviesen resortes en las extremidades y sonríen mientras simulan la emergencia.

Sonreír ante un caso de emergencia tiene lugar. Sonreír salva, es una negación suave que se acepta entre los humanos.

La adolescente saca de su bolsa un aparato de música, se pone primero el auricular derecho, luego el otro, se estira; está contenta.

El aire no parece igual cuando se vuela en un avión, es aún más ligero, menos palpable. “El aire no es palpable nunca”, murmuro con los ojos hinchados por el sueño.

Hago los gestos de muda con la azafata. Ella me mira y no sabe si responder de la misma manera o hablar. La dejo que se enrede en la duda.

La adolescente mueve levemente sus pies envueltos en los calcetines de abordo.

Sé poco del espacio exterior. Estoy mirando por la ventana del avión y pienso en los agujeros negros. Las dimensiones son membranas del cerebro, pero no lo sabemos. Mi cerebro tiembla como el de cualquier otro ser vivo, sin embargo, me espanta reconocerlo: algo crece dentro de mi cabeza. Imagino que mi mente procede de manera inesperada; no pueden prevenirse sus patrones porque no sé que viviré en el futuro. Nadie lo sabe.

Atravieso las nubes, voy en picada para detenerme a la altura justa y distinguir: una mujer camina por las calles cercanas a su casa; vista desde el aire, la mujer es aún más pequeña y sus movimientos se pierden en la distancia. Va a pagar el teléfono al banco. Bordea un parque y sigue caminando. La mujer no tiene rostro o sus facciones son indefinibles desde esta altura. Se para en la esquina de la avenida para cruzar; del otro lado está el banco. Mira a su alrededor y observa los peatones que esperan como ella.

Algo sí se nota desde aquí: la mujer tiene miedo de los demás. El miedo la lleva meterse la bolsa bajo el brazo y a cruzar sin darse cuenta de que un hombre quiere entregarle un sobre. La mujer no lo ve o hace como si no lo viera y sigue. El hombre se queda con el sobre en la mano sin ir detrás de ella. Hizo el intento pero no lo consiguió. La mujer se forma en la fila. Ya estoy cerca: noto que sus sienes palpitan como si el incremento de su presión arterial pudiera verse a simple vista. Ella es Mercedes, mi hermana.

No me había dado cuenta pero sus manos son jóvenes; está nerviosa, a cada rato vigila su alrededor por encima del hombro. Le dice al hombre que viene detrás en la fila:

- ¿Escuchó lo que le dije a la cajera?

- ¿Le dijo algo a la cajera?

Mi hermana hace un gesto reprobatorio y añade:

- Ah, claro, usted tampoco entiende.

Me despierta un sonido en la cabina del avión. La luz de los cinturones de seguridad está encendida. la azafata refuerza la petición y dice que el avión va a moverse debido al mal tiempo. Llevo el cinturón abrochado, no pensaba quitármelo; bajaré de ese avión sana y salva.

Mi hermana Mercedes habitaba en otra parte pero, de cuando en cuando, reconocía que aquél sitio era imaginario.

Me enrosco en el asiento tanto como puedo para descansar.

Mercedes quiso evitar la descomposición de su propio interior. El mundo que veía era el de sus propios temblores.

Mi madre deshuesaba un pollo para la comida y no detuvo a mi hermana, aunque no sé si lo hubiese hecho.

Mercedes quiso morir desde joven. No me importa recordarlo ahora que me alejo, no me preocupa si Mercedes estuvo muerta o viva alguna vez.

Después de la caída el mundo fue negro como lo imaginaba. Mercedes abrió un ojo pero no vio. Sintió el cuerpo perdiendo peso, se aligeraron sus huesos—debe haber sonreído, sabiéndose apunto de morir. En el deleite de las nuevas sensaciones, escuchó sonidos que no pudo identificar, oyó que tiraban de ella: era el magnetismo del aire que circundaba su cuerpo desanimado.

Mi hermana crió dentro de sí misma aves que le rompieron las vísceras a picotazos. Así me lo dijo.

Me inspiré en su sufrimiento para resistir. Es preciso salvar nuestra sangre.

Me entregaré a mí misma, a mis pensamientos. En las últimas horas, frente a la contundencia de este nuevo porvenir he concluido que perderé los recuerdos.

He decidido tener una vida feliz.

Al asomarme por la ventanilla descubrí que habíamos dejado de volar sobre el mar. Vi la tierra cubierta por árboles.

III. Sueño con la selva

Antes de subir al avión pasé varios días sin dormir. Al mover la cabeza me mareaba, comía lo justo para no pasar hambre y empezaba a picarme la piel como si estuviera quemada por el sol. Le había contado por teléfono a mi amigo Felipe lo que me sucedía pero, debido a la cercanía de la muerte de mi madre, le resultaba natural mi malestar. Yo no creía que mis síntomas fuesen una consecuencia del duelo. Más allá del dolor que me producía aceptar que a mi madre le había llegado el tiempo de desaparecer, mi cuerpo me era extraño y contaba con una vitalidad que no conseguía explicarme.

Había observado, con enorme sorpresa, que el último mes mis ojos aumentaron levemente de tamaño: sentía cierta tirantez que no sabría describir, semejante a la hinchazón que se tiene al despertar pero de manera sostenida a lo largo del día.

La última noche que pasé en mi casa, tuve un sueño fascinante que alentó mi propósito de huir.

Supe que no era capaz de detener los cambios de mi cuerpo—yo no lo gobernaba y con el sueño confirmé mis convicciones. Caminaba a nivel del suelo arrastrándome sobre un manglar cuyo olor se quedó guardado en mis narinas. Años atrás había visitado la selva del sur, estuve en una zona de manglares y quedé impactada por el olor a podredumbre; lo que se desprendía de los árboles—pero también lo que allí vivía—estaba atrapado en un ciclo perpetuo de putrefacción y nacimiento. Entonces, en el sueño me arrastraba entre las varas, las hojas y el lodo del suelo. Lo más enigmático era que mi cuerpo se movía con mayor rapidez que la acostumbrada, o bien, el ritmo de mis movimientos era distinto al común. Los árboles me parecían inmensos, tan grandes, que yo—o lo que quiera que haya sido yo en ese sueño—no veía el final de sus copas; era pequeña en proporción al resto. Hubo un momento en que me dio terror lo que soñaba, sobre todo, la veracidad de lo que veía y estuve cerca de despertar. Entre el sueño y la vigilia, me di cuenta de la ilusión y apacigüé el miedo. Seguí caminando, hundiéndome en ese suelo difícil; volví a disfrutar el panorama de la selva, escuché con atención sus ruidos y me detuve al sentir incomodidad en uno de mis brazos, lo examiné y desperté de golpe: no era mi brazo, era el de otro ser, el de un animal de otra especie.

A mi madre le gustaban los gatos. No decía cosas nuevas sobre ellos, lo que ya se sabe: hablaba de su agilidad, del equilibrio y la delicadeza que mostraban para caminar entre otras cosas más frágiles de los estantes. Le gustaba, también, abrirles la puerta para que fueran a conocer el mundo, porque los gatos siempre volvían a la casa, a veces maltrechos o con mucha hambre, pero volvían y mi madre sentía orgullo.

Estaba contando mi sueño, pero no hablé de la alegría que me provocó soñar con la selva—una alegría por la satisfacción de ocupar ese sitio, parecía el lugar donde yo fui feliz alguna vez.

Era profundo el temor que me producía mi propia casa, por eso sentí la necesidad de huir. En los momentos de pánico los contornos de las cosas me amenazaban: las esquinas de los muebles, la irregularidad de la escalera o el perfil de la azotea—cuya abstracción era rota; pensaba primero en la azotea, me asomaba por la puerta de la entrada y estiraba el cuello para medir su altura, mi mirada no estaba vinculada a la idea de peligro, pero me hacía ver que la azotea era un riesgo.

Mi temor se presentaba al recordar la enfermedad de Mercedes. Si habíamos crecido en el vientre de mi madre ¿cómo no íbamos a parecernos? Me aterrorizaba nuestra carnalidad. Luego recuperaba la fuerza y repetía mis planes en voz alta, decía varias veces: “yo me iré”, como si fuese un conjuro.

A la par de eso, mi cuerpo seguía haciéndome saber cosas extrañas: me veía más ágil que antes, lo comprobé cuando barría debajo de la cama (después de la visita del gato) porque estaba doblándome en dos, como si mis piernas fueron sumamente flexibles, y me levanté sin ningún esfuerzo. El mareo, sin embargo, aumentaba durante las tardes y comencé con otras molestias: las manos me dolían al amanecer, sólo puedo compararlo a las pocas veces que hice tareas exhaustivas de cocina, como limpiar mariscos. Las articulaciones de los dedos me punzaban; estaba acostumbrándome a meterlas en el agua caliente con sal para aliviarme. Tras el paso de los días asumí ese dolor, pues iba disipándose más o menos a las 2 horas de estar en pie.

El clima ha cambiado en la ciudad, comenzaban las tormentas eléctricas.

Creo que perder la conciencia fue preciso. De lo contrario, habría elegido quitarme la ropa y meterme en la cama para dormir durante el día.

Sé que hice lo necesario para viajar; en mí existía el ímpetu suficiente para resolver los asuntos prácticos: compré el boleto una tarde, en la noche hice una maleta mediana—además de la visita del gato, ese último día estuve inquieta porque al lavar los cuchillos sentí que ellos me podían cortar, como si tuviesen vida propia, me senté a respirar para dejar correr esa idea y, de súbito, una imagen vino mi mente: la selva estaba rodeándome y me quedé dormida, era un aviso del sueño.

Ahora me sorprende mi atrevimiento de subir al avión. Ignoro como tome un vuelo prolongado sin sentir un pánico mayúsculo.

El mal tiempo ha pasado, aprovecharé para ir al baño.

En el avión los pasajeros duermen.

El baño del avión está ocupado por un hombre alto, parece alemán, espero de pie, junto a la puerta.

Me sucede algo que no entiendo. Ni siquiera habría reparado en ello de no ser por su contundencia: olí mi orina y tiene un olor distinto al de antes, es dulce.

Me como la pieza de pollo que trae la azafata. Está bañada en una salsa pegajosa. Espero que no me cueste digerirla porque también mi digestión ha cambiado, los procesos naturales de mi organismo deben estar impedidos por mi angustia.

En la charola de comida hay un bollo glaseado, también me lo como. Mientras me llevo el bollo a la boca, miro la piel de mi mano. Observo cada uno de mis brazos, llevo una camiseta verde, de manga corta, que da a mi piel un tono semejante. Tengo un pensamiento que no sé de dónde viene, lo transcribo: “la piel de tus extremidades, tu cara y tu vientre dejarán de servirte pronto.” Cuando termino de pensarlo, vuelve la comezón en las extremidades, me rasco con ganas y concluyo que el nerviosismo me lleva, también, a sentir esa comezón que no cesa. Trato de dormir un poco.

Al despertar me miro la piel, la noto mas blanca, incluso creo que tiene otra consistencia.

Me pellizco, froto una mano contra la otra. No siento con la misma intensidad que antes. Mi tacto ha disminuido.

La comezón sigue, si me rasco se incrementa pero no puedo dejar de hacerlo.

La adolescente despierta, tiene un sueño envidiable. Veo que en algunas partes de mis brazos la piel se desprende.

La tierra a la que llegaré está junto al mar. Ahí la abundancia de los árboles disminuye cerca de la costa. Los árboles se alejan del mar porque no pueden crecer en la arena.

IV. Muerte

He llegado a mi destino, estoy aliviada.

Compro el boleto de tren en la taquilla del aeropuerto. Tomo un café.

Debo haberme quedado dormida al ocupar el asiento del vagón porque no recuerdo cuando comenzó a moverse. Mi memoria invoca las manos artríticas de una mujer anciana que viaja sentada frente a mí, eran semejantes a las de mi madre. Ella tenía las manos sobre el vientre cuando murió.

La levanté de la cama; estaba delgada y en la temperatura de su piel se preveía cercanía de la muerte. Me pidió que la llevará al baño y orinó. El último líquido que salió de su cuerpo se mezcló con el agua clorada del excusado.

En ese chorro mi madre se deshizo de algo delicado y vital. Su orina olía a alcanfor por efecto de las medicinas.

La muerte era inevitable: dolor, entonces. “Mi madre muere; mi madre se sujeta de la loza blanca. Resta que arañe esa superficie lisa y entonces morirá”, le grité a Mercedes, que acomodaba las almohadas en la cama.

Mi madre, en la agonía, dijo que se despegaba del suelo.

Pronunció otras palabras; fueron incoherencias en la tierra de su cerebro, que empezaba a secarse. Se había perdido el agua y morían los peces: mi madre tragaba a bocanadas de aire y movía la boca con lentitud. Deseó la exhalación que no podía concretar hacía meses, quería morir respirando.

Cuando su cuerpo quedó vacío—el tono de los músculos disminuyó de pronto—puso las manos sobre el vientre, apretó los labios y, al soltarlos, Mercedes y yo escuchamos un sonido leve: su última expresión fue un gemido.

Miré de reojo a la muerte sucediendo como un trueno: era un relámpago plateado en la nuca de mi madre, de terrible alcance y sonido.

Después de unos minutos había cambiado su piel.

Cuando los latidos del corazón cesan, el rostro se deshidrata y se vuelve verdoso.

Mi hermana puso una almohada más bajo su cabeza, la cobijó y repitió tres veces: “ya no irá a ninguna parte”.

En este nuevo lugar sólo existo yo y en mi pasado, los muertos. He conseguido un hostal limpio. Me baño y duermo una siesta. Al despertar, observo con incredulidad el contorno de mi cuerpo a un lado de la cama: es un pellejo fino, con mis huellas digitales y las arrugas grabadas; su tacto es similar al del pegamento que, de niña, me ponía sobre las palmas de las manos. Me miro la piel, me quito la camisa para verme el torso, no entiendo lo que descubren mis ojos: estoy hinchada, mis poros son mayores, o eso parece, y el color de mi piel es distinto. Miro de nueva cuenta el pellejo, lo recojo con las dos manos, lo palpo. En la parte que cubre a mi cabeza reconozco las cicatrices de la varicela que tuve en la frente; manoseo el pellejo porque quiero recordarlo con claridad. El pellejo es mi historia. La pieza está completa. Me desprendí de él con movimientos cuidadosos.

Recojo el pellejo y lo llevo al basurero del baño. Lo miro allí, perdido para siempre, siento ganas de llorar porque no hay nadie a quien pueda contarle, me tiemblan las piernas.

Antes de dormir quise ir a la orilla del mar. Tras una hora de estar sentada en la cama viendo televisión, guardo mis cosas en la maleta y me la llevo porque no sé cuánto tardaré en volver.

Estoy desorientada. Creí que la costa estaba hacia el norte, pero llevo dos horas caminando y no sé hacia dónde ir. No quiero hablar con nadie. La posibilidad de establecer una conversación me aterra ¿qué podría decir? Temo por mi misma. La tristeza ocupa mi garganta y si hablo lloraré. Entonces, quién me escuche preguntará que me ha pasado. Mi pensamiento no obedece, funciona de modo independiente—es como si alguien hablara dentro de mí—y, aunque camino por la calle donde suceden hechos reales no puedo retenerlos. Me encuentro en un estado de confusión sostenida.

Hace un momento pensé que estaba desnuda, miré mi cuerpo y lo desconocí.

La piel me pica todavía. Miro mis antebrazos: se deshincharon, el tamaño de mis poros disminuyó—o eso creo, pero dentro de los músculos siento un ardor nuevo, a veces se calma y se convierte en una sensación de frío. Me rasco sin detenerme, me rasco también las piernas.

Espera un futuro que desconozco, como el de todos pero con menos gracia. Mi ambición de escapar fue vana o la salida que tome—esto que me pasa—es la que restaba.

V. Descanso

Quiero subirme a una piedra de la playa, deseo quedarme allí hasta que me falte el agua. Voy. Me monto en la piedra porque es ya lo único que anheló, me acomodo, entiendo que este será mi sitio a partir de ahora.

El sol me calienta y los malestares del cuerpo se atenúan. Miro mis manos y noto que la piel se ha engrosado en las muñecas.

Estoy aquí porque tengo el agua y la tierra reunidas. Puedo sumergirme en el mar cuando lo desee y pisar la tierra de vuelta. Necesito la procuración de los dos medios porque ya no sabría vivir de otra manera.

Poco después de llegar, siento un cansancio que me impide atestiguar ciertos hechos. Me quedo dormida.

El papel del testigo es reconocer los hechos. Pero el corazón del testigo no siempre tiene las cualidades de una estrella, no emite luz. Los testigos suelen ser personas débiles que se dejan llevar por sus pasiones y oscurecen lo que ven. De su mirada está hecha buena parte de la historia. En la vida propia, en ese limbo donde uno es uno mismo y se percibe el pulso de las vísceras, no hay otro que pueda hablar en nuestro nombre. Yo deseo dar mi testimonio porque sé que otros padecen de la misma manera sin que pueda atestiguarlo.