È stato straordinariamente semplice fuggire.

Nel campo di Dachau appartenevo alla squadra adibita a nettare le condutture di scarico della città di Monaco. Caricati su camionette in plotoni di venti persone con bastoni e spazzoloni, partivamo ogni mattina alla volta della città.

Pulire le fogne è un lavoro più variato di quanto non appaia a prima vista: ci sono diverse gradazioni.

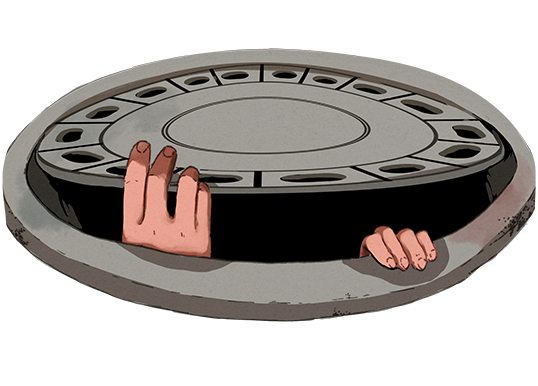

A volte si deve sollevare una piastra metallica su un marciapiede e calarsi nella fossa sottostante attraversata da un grosso tubo dal quale sporge verticale un corto collo chiuso. Si scoperchia questo collo e vi si introduce il bastone agitandolo per smuovere le feci ammassate. Bisogna scuoterle e rimestarle finché non scivolino di nuovo.

Altre volte pulivamo i cessi e i condotti delle fabbriche e degli edifici pubblici. Oppure ci conducevano al canale grande di scarico e dalle finestrelle spingevamo con lunghi bastoni le feci arenate e vi gettavamo sopra acidi corrosivi e acqua; e tutta quella decomposizione mefitica si allontanava rapida come una corrente infernale. Allora innestavamo gli spazzoloni ai bastoni e stropicciavamo le pareti del canale.

Ma il più terribile era quando ci portavano nei paesi di campagna a vuotare i pozzi neri: lì non ci sono condutture. Quando i pozzi neri sono pieni, occorre vuotarli con i secchi e alla fine calarsi giù. Solo allora ci davano la maschera e gli stivali di gomma e stavamo nella merda finché non avevamo finito.

Molti s’ammalavano e c’era chi moriva intossicato. C’erano pure i giorni buoni, in cui gli escrementi non ostruivano le condutture, i cessi pubblici funzionavano regolarmente e il “canal grande” scorreva senza ingorghi; allora venivamo elevati al grado di spargitori di letame detti “Mistbreiter”.

Eravamo mandati nelle fattorie. Andavamo dietro le stalle e, con le forche che ci consegnavano sul luogo, caricavamo il letame sui carri. Poi seguivamo i carri a piedi fino ai campi lontani. Arrivati a destinazione i carri sostavano ogni dieci metri, il contadino rovesciava un mucchio di letame che noi dovevamo spandere intorno.

Affondavo la forca nel mucchio e, contraendo i muscoli, la sollevavo finché al mio strappo rapido e violento emergeva con un carico eccessivo di letame, e, mentre stavo per spargerlo intorno, i muscoli cedevano, la forca oscillava e si capovolgeva. Allora la conficcavo di nuovo tentando di estrarla lentamente con uno sforzo continuo e, quando già mi rallegravo sentendola salire senza intoppi, vedevo apparire i denti lunghi e nudi con solo qualche filo di letame gocciolante.

Per fuggire, l’ideale erano i bombardamenti improvvisi durante il lavoro, quando non c’era preallarme ma l’incursione aerea nemica era così inaspettata da sorprendere i sorveglianti che stentavano a radunarci.

Così ho fatto io.

Mi sono informata a lungo, con circospezione perché I nazisti sono riusciti a renderci diffidenti gli uni con gli altri; gli internati non favoriscono coloro che vogliono fuggire dal campo perché ogni fuga raddoppia la sorveglianza e procura punizioni e pene supplementari per quelli che restano, né gli evasi si fanno più vivi perché temono d’essere denunciati da prigionieri incapaci di resistere alle torture o alle promesse di ricompensa.

In questa tensione sono riuscita a sapere che nella città di Monaco, a una quindicina di chilometri, proprio vicino all’Ente del Lavoro esiste un cosiddetto “Durchgangslager” dove si nascondono i fuggitivi in attesa di trovare una sistemazione più sicura. Quel campo è chiamato convenzionalmente da noi altri il Thomasbräu, dalla birreria Tommaso adiacente. Mi sono covata quel punto di riferimento come se si trattasse di un autorevole amico di cui Thomas fosse il nome e Bräu il cognome.

Mi hanno detto a Dachau:

“Bacia per terra che non t’hanno già sbattuta in un loro bordello. Diciannove anni e femmina, che vai a sperare . . . la libertà nel Terzo Reich?”.

Ma un pomeriggio che ci avevano trasportati a Monaco, mentre lavoravamo alle condutture dei marciapiedi in un quartiere di centro, è suonato l’allarme subito incalzato da squarci sordi, la popolazione fuggiva, mi sono appiattita in un portone, un balzo nell’altro portone, una viuzza, mi schiaccio contro una rientranza nella pazzia delle bombe, sorvegliando di qua e di là getto via gli indumenti di gomma. Nessuno m’insegue. Sempre correndo giungo alla stazione dove penso di stare più al sicuro dalle spiate, poiché nessuno vi si rifugia durante i bombardamenti.

Nella neve, che discende oscillando distratta, mi dirigo verso i binari morti dove i detriti si accumulano, affiorando dalla neve per testimoniare una loro necessità, e mi attirano come tristi amici consueti. Mi addentro tra i binari divelti che si ergono a strappi contorti e mi siedo dietro una casupola su un’asta arrugginita che sporge di sghembo da un cumulo di calcinacci.

Le bombe si susseguono ossessionanti e si infrangono come cavalloni di un mare in tempesta. Non ho paura perché ogni schianto è un mio complice.

Quando vedo gli aerei spostarsi verso la zona opposta della città, mi alzo alla ricerca d’un ricovero, per nascondermi e confondermi con la gente.

Percorro strade deserte nella neve vibratile, finché m’imbatto nell’apertura d’un sotterraneo che pare la stazione d’una metropolitana in costruzione; scendo le scale e sbuco in un lungo e ampio corridoio pieno di poveracci, dunque è un bunker per stranieri. Li osservo avidamente come a rintracciare il volto della libertà: hanno le bocche, le mascelle cascanti, e una vaga maschera di sfida sulla faccia. Nessuno fa caso a me.

Quando suona il cessato allarme, chiedo a un italiano dall’aspetto più espansivo e cordiale dove sta l’Ente del Lavoro.

“A quest’ora?” guarda l’orologio.

“Che ora è?”

“Sono le otto, l’Ente è chiuso.”

“Non fa niente. Dov’è?”

L’italiano raccatta dal suolo un pezzo di carta gialla accartocciata, lo spiana accuratamente con le mani tenendolo appoggiato al muro e con la matita, sotto la luce fioca di una lampadina che pende, mi fa lo schizzo delle strade che devo percorrere.

Altri italiani mi circondano.

“Sei italiana?”

“Sì.”

“Di dove?”

“Di Roma.”

“Rastrellata?”

“Sì.”

“Da molto?”

“Sì.”

“Allora niente di nuovo.”

Non chiedono altro. Si prodigano in spiegazioni per farmi capire meglio dove debbo andare.

Uno dice:

“A Sendicatorplatz puoi domandare”. (Scoprirò più tardi che il vero nome è Sendlingertorplatz, che nessuno straniero è mai riuscito a pronunciare correttamente.)

Un altro fa una spallucciata:

“Non hai capito che non può domandare?”.

“Ah!”

Mi osservano senza curiosità. Chi sa se mi possono aiutare? Azzardo:

“Dove state voi?”.

“Alla Siemens. Oggi è libera uscita.”

“Bella roba!” commenta un altro sputando per terra. “Schiaffàti qua dentro.”

“Se hai bisogno di qualcosa, vieni su.”

“Siamo alla baracca diciotto del primo campo.”

“Ma stai attenta.”

Salutano. Se ne vanno.

Io non so che fare e mi nascondo in un angolo. La gente esce, nessuna guardia tedesca si fa avanti. Le pallide lampadine si spengono. Aspetto nel silenzio insicuro.

Mi sveglio terrorizzata perché ho dormito senza volerlo e ho paura di aver fatto tardi. Esco fuori, è notte fonda, nevica ancora, radi lampioni coi vetri oscurati proiettano una luce misteriosa sulle case dure, sulle strade rese ancora più diritte dalla neve.

Cammino seguendo l’itinerario sulla carta gialla, indisturbata, mi aggiro per le vie livellate dal biancore, in una solitudine allucinante, carezzata dalla neve che mi prende in giro. Eppure qui deve essere l’Ente del Lavoro, ma non distinguo nessun Lager, non vedo baracche, né reticolati, non circolano agenti. Soltanto case uniformi, dai tetti bianchi calati sulle facciate grigie come visiere inospitali, mi sbarrano a ogni momento la strada per respingermi.

Sono sfinita per il freddo, la stanchezza e la fame.

Un’ombra furtiva mi sguscia davanti, mi vede, si ferma, mi osserva. È un giovane biondo, magrolino, teso, occhi come due tagli. Sembra uno straniero. Spero che dica qualcosa, ma tace. Forse aspetta che parli io per prima. Sollevo lentamente la mano e accenno un saluto. Ripete il mio gesto. Vorrei chiamare ma ho paura del suono della mia voce nel silenzio morbido. Alzo nuovamente la mano per chiamarlo a me.

Si avvicina, la mano destra in tasca.

“Che vuoi?” mi chiede in francese, squadrandomi dalla testa ai piedi. La sua voce è pacata come la neve e non interrompe nulla.

“Sei francese?” gli chiedo a mia volta nella sua lingua.

“Sì. E tu?”

“Sono italiana, ma nata e cresciuta in Francia.”

“Che vuoi?”

Sento improvvisamente una grande fiducia:

“Thomasbräu” rispondo.

Un sorriso rapido, affettuoso e sprezzante, sfiora il suo viso scarno e immobile.

“Vieni con me.”

Cammina svelto, senza rumore, sulla neve intatta, e io gli tengo dietro a fatica.

A una svolta si gira a me:

“Spicciati”.

“Sì” annuisco zelante e mi affretto con la sensazione che soltanto i miei passi facciano un fracasso terribile, mentre I suoi sono muti.

Arriviamo davanti a un muro. Il francese vi si accosta fronteggiandolo.

“Arrampicati su me e scavalca.”

Faccio per arrampicarmi, ma rimango goffamente a cavalcioni sulla sua schiena, senza poter salire oltre.

Il francese sospira:

“Scendi” dice brusco.

Scivolo giù. Mi prende in braccio, faccio a tempo a stupire della sua forza (è la libertà, penso con gioia):

“Attaccati all’orlo del muro, attenta ai pezzetti di vetro”.

Eseguo e mi ferisco una mano.

“Posa i piedi sulle mie spalle. E adesso scavalca.”

Un tonfo e mi ritrovo il sedere per terra, dall’altra parte del muro. Con un agile salto il francese mi raggiunge, mi tira su, mi prende una mano e mi conduce.

Siamo in un vasto cortile cui danno volume le sagome massicce di automezzi mimetizzati dalla neve. Al suolo strisce bianche lucide lasciate dai pneumatici disegnano rombi e arabeschi.

Il francese si ferma:

“È bello” dice, e accennando con gli occhi alle strisce: “Sembra che vogliano dire qualcosa”. Mi guarda e sorride di nuovo come prima.

“Come ti chiami?”

“Lucie.”

“Io, Louis.”

Riprende a camminare senza fretta accendendo una sigaretta. Ho paura che qualcuno sbuchi da dietro un camion, ma non oso dirlo.

“È lontano?” chiedo mentre attraversiamo lentamente il cortile, come se passeggiassimo.

“Là” mi indica una porticina che non avevo notata nel muro di fronte, che non è un muro, ma la parete senza finestre di una casa.

Una fitta mi raggela: “Louis”.

“Sì?”

“Volevo il Lager di Thomasbräu.”

“Ho capito.”

Arriviamo alla porticina. La spalanca con uno spintone di fianco. Entra, batte pesantemente i piedi scuotendosi la neve di dosso, mi tira dentro e chiude la porta con un calcio. Accende l’interruttore.

Siamo in un androne viscido pieno di sputi e di sporcizie, lungo una parete striscia un tubo che si piega d’un tratto verso la stanza e termina in un rubinetto scrosciante, drizzato nel vuoto come un serpente, che rovescia rumorosamente l’acqua in un secchio, l’acqua schizza per terra in rigagnoli frettolosi verso la porta.

Louis afferra il secchio, sbatte l’acqua contro un angolo, lo posa capovolto.

“Siediti” dice.

Lui si siede sui polpacci di fronte a me.

“Non ti piace?” domanda con ironica ingenuità.

“Sì, molto.”

“Da dove vieni?”

“Dachau.”

Emette un fischio ammirativo. Si concentra e:

“Dunque, Thomasbräu è ufficialmente il campo di smistamento dell’Ente del Lavoro dove stanno gli stranieri inattesa di nuovo lavoro o di rimpatrio, in attesa che si formino nuovi convogli cui accodarsi perché, nel caso tu non lo sapessi, nessuno di noi, neppure i liberi venduti, ha il diritto di viaggiare alla spicciolata”.

“E non è pericoloso?”

“Pericoloso?” ghigna brevemente. “Niente affatto: siamo al sicuro. Chi è meglio informato di noi delle ispezioni, delle dicerie sugli evasi, dei sospetti?”

“Non ci sono spie?”

“Macché spie! Al campo ci stanno pure quelli che per davvero aspettano decisioni dell’Ente del Lavoro, sono anzi parecchi e cambiano sempre, si avvicendano, i sistemati se ne vanno e arrivano i novellini. Sempre facce nuove! Come fanno i tedeschi a distinguere tutti? La maggior parte dei nuovi non ha documenti, è gente rastrellata per le strade, coglioni deportati per sbaglio, volontari per disperazione. Se uno di noi si trova per sbadataggine all’appello, non ha che da rispondere deciso a un nome qualsiasi, riceve in cambio un’occhiata e buona notte.”

“E i nuovi stanno zitti?”

“E che ne sanno? Certo noi non andiamo a confessarci da loro!”

“Ma all’appello?”

“Zitti! Quelli tremano per la paura. Sta’ tranquilla, non danno fastidio davvero: stanno rintanati tutto il giorno e non frequentano Thomasbräu.”

“La birreria?”

“Sì.”

“E i tedeschi?”

“Quali?”

“Quelli dell’Ente.”

“E chi li vede mai? Noi ci andiamo la sera tardi quando mangiano il lardo a casa loro o il giorno durante le ore d’ufficio, quando sgobbano sulle scartoffie.”

“L’oste non fa la spia?”

“Dai con la spia! Nessuno lo paga meglio di noi. Non gli conviene.”

“Ma i soldi dove li prendete?”

Louis si alza in piedi irritato, mi guarda dall’alto come a dire: “Hai finito di fare la furba?”.

“Vattene a dormire, va’.”

Mi alzo anch’io:

“Dove?”.

“Là.” Mi accenna con gli occhi una porticina sgangherata in fondo all’androne.

Io non oso muovermi. Ho paura di restare sola. E per dire qualcosa:

“Perché tieni sempre la mano in tasca?”.

Louis estrae la rivoltella.

Inciampo nel secchio.

“Ma da dove esci?” sorride tra i denti.

Smilzo, forse mingherlino, ma scattante con un che di felino nei gesti e negli atteggiamenti. Indossa una tuta blu, la schiena diritta e la testa alta sul collo nervoso e robusto. Ha i lineamenti un po’ puntuti come una faina, gli occhi piccoli, mobili, cangianti, adesso scurissimi, la bocca una fessura quasi senza labbra, i capelli biondi come il legno di castagno, ribelli all’indietro, l’espressione intimamente dura.

Ripone la rivoltella in tasca e tira fuori la mano. Sembra più conciliante:

“È la forza dell’abitudine”.

“Capisco” dico (come avrà fatto a procurarsi quell’arma?). “Scusami” aggiungo.

Mi scruta. “Sei una” comincia, e tace. Continuando a fissarmi, senza muovere il viso sputa dall’angolo della bocca la cicca come un proiettile. “T’avevano educata a non sporcarti le mani, eh?” ride con una breve smorfia. Gli ricambio un secco accenno di riso. Ci guardiamo a lungo negli occhi. “Beata te!” sospira. Si gira bruscamente e va a chiudere il rubinetto: “Che fastidio quell’acqua, no?”, mi osserva di nuovo e “Andiamo” dice. Si avvia verso la porticina sgangherata spingendomi davanti a sé. Apre la porta piano.

Mi si spalanca davanti un antro in penombra coi profile bitorzoluti dei pagliericci sui letti a due piani, mi sale addosso il tanfo sudato dell’umanità troppo accalcata in un ambiente chiuso.

Riconosco il mio mondo di Dachau. Tanti affanni per ritrovarmi allo stesso punto.

Mi fermo alla porta.

“Hai paura?” mi sussurra sottovoce.

“Sì.”

Louis entra dentro e scompare tra i letti. Ascolto i respire grevi e rauchi intrecciarsi torbidamente nel buio. Dopo poco spunta di nuovo, mi prende per mano e mi guida attraverso gli stretti spazi in un angolo dove due pagliericci sono vuoti. “Buttati là” mormora. Se ne va. Qualcuno geme e si muove con scricchiolamenti sinistri.

La luce dell’androne d’ingresso si spegne. La forma di Louis ricompare e si sdraia sul pagliericcio vicino al mio.

Accende una sigaretta e nel breve splendore del fiammifero prende spicco il piano di sopra del letto, l’eterno baldacchino dei Lager presuntuoso e grottesco nella sua consunzione. Louis sfila una coperta da sotto il suo pagliericcio e me la getta.

“Copriti.”

“E tu?”

“Ho caldo.”

“Dormi qui?”

“Sì.”

Dopo un poco mi allunga una tavoletta di cioccolata.

“Mangia.”

La tocco, perché mi sembra uno scherzo.

“Grazie.”

La svolgo piano dalla carta d’argento sottile dimenticata dal mio tatto che si sofferma a gustare la sensazione delicata. Intanto dalla pesantezza dell’aria affiorano rumori più distinti, risate soffocate, lamenti, spostamenti gonfi come un ondeggiamento di masse. Le impalcature di legno sembrano smaniare in una loro proterva vita notturna.

“Louis.”

“Lucie.”

“È un loro bordello?”

“Si chiava tra noi.” Pausa.

“Gli uomini entrano liberamente?”

Louis si gira sul fianco:

“Pretendi forse che i signori nazisti si sprechino a dare asili divisi agli uomini e alle donne?”.

“A Dachau” comincio io.

“Là sì e qui no” taglia lui corto. “A capriccio, mia cara. Là sì, perché è più facile sorvegliarli divisi e perché l’astinenza è un castigo. Qui no, perché per un Lager provvisorio una simile organizzazione costerebbe troppa fatica ed è bene che gli stranieri entrando in Germania sappiano subito che non sono altro che maiali.” Pausa. “Capito? Razze inferiori.”

“Sì.”

“Voi non vi accoppiate là?” chiede con ingenuità caricata.

“A Dachau?”

“Non pronunciare quel nome, stronza.”

“Alcune fanno l’amore, ma gli uomini entrano di nascosto e rischiano la vita.”

“Che t’ho detto io?” ride. “E tu?”

“Io no.”

Dopo un po’ Louis risponde:

“Peccato” e mi volta le spalle.

Dallo spazio che mi separa dall’altro letto a due posti avanza una grossa mano su me. Palpa le coperte. Segue un braccio, si delinea una faccia irsuta.

La gola mi si secca. Stendo il braccio verso Louis. Si drizza di colpo.

“Che c’è?” accende un fiammifero. Sferra un colpo secco sulle dita che erano arrivate al mio petto.

La mano si ritrae come un congegno meccanico.

“Lasciala stare, è la mia ragazza” sibila Louis.

La faccia irsuta dilegua con un grugnito.

Louis mi fa cambiare giaciglio e passa sul mio pagliericcio. Fisso il vuoto. Davanti a me sul pagliericcio superiore del letto antistante distinguo progressivamente nella penumbra un viluppo di corpi dal quale spuntano braccia e gambe aggrovigliate che si allungano e accorciano come molteplici antenne cieche d’enormi lumache. Chiudo gli occhi, l’odore rancido della coperta nel naso.

“Accordatevi!” lancia una voce eccitata.

“Non mi crollate addosso!” grida un’altra ansante. Come fosse stato dato il via a una loquacità repressa in agguato, straripano frizzi, allusioni, versacci. Rare voci assonnate impetrano fiaccamente il silenzio.

È vero, evadere è un rimedio che resta soltanto esteriore, l’essenziale non è sfiorato.

Louis non dorme, accende una sigaretta. “Non piangere” mi bisbiglia. Si china su me: “Sono dei poveri cialtroni”.

Nel vedermi scoperta piango più distesamente. Svegliandomi, mi ritrovo come schiacciata: tutta la gente in piedi curva in avanti con la testa sotto le travi dei pagliericci superiori confabula vicino ai letti; altri siedono in alto con le gambe penzoloni, altri si accalcano negli spazi angusti tra un letto e l’altro appoggiando la schiena contro il legno. Volti anemici e simulatori, occhiaie scavate, pali di legno corroso e miserabile, sporcizia profonda.

Eppure osservando quegli esseri sordidi e inquieti, sento che appartengo da tempo immemorabile a questa miseria che mi alita intorno come l’aria di palude sulla giunchiglia abbandonata.

Il pagliericcio di Louis è vuoto. C’è un pacchetto col mio nome. Lo prendo e lo svolgo: trovo un grosso pezzo di pane con due salsicce. Nessuno si rivolge a me. Nascondo il fagotto nella tuta. Vado a lavarmi nell’ingresso, tuffando le braccia nel secchio e strofinandomi il viso con l’acqua tagliente.

Si sparge come una ventata la voce:

“Polizia”.

Il campo si vuota. Vado fuori; a sinistra della porticina, nel cortile, c’è un cancello dal quale tutti escono con esibita disinvoltura e si sparpagliano per la via.

Piove. La neve si è decomposta in un flaccido grigiore. Cammino fino a un cimitero desolato e accogliente. Entro, non ci sono croci né cipressi. Sembra il parco invecchiato di un castello incantato dove tutti sono diventati di pietra. Passeggio adagio e prego a caso, come quando ero bambina e mi divertivo a starmene alla finestra a guardare i passanti e recitare nella mia mente l’Angelo di Dio per figure istantanee che sceglievo a capriccio.

Mangio, assaporandolo piano, il mio pane e salsiccia e trascorro così il giorno finché, girandomi rapidamente, mi accorgo che le ombre si slargano dovunque come macchie assorbenti e la luce scende sempre più filiforme e tenue tra la rete delle foglie. Esco di corsa, m’imbatto in una casa rossa esposta nuda sul marciapiede e rientro al campo.

Mi sdraio sul mio pagliericcio nell’angolo più buio. L’ombra si addensa. Louis non si vede. Ho paura se non torna. Dovrei procurarmi delle conoscenze. Ma già sin da Dachau mi sono prefissa uno scopo: passare inosservata, confondermi assolutamente con la folla.

Non voglio morire.

Finalmente ecco Louis. Mi alzo a sedere sul pagliericcio. Mi saluta con uno scatto all’indietro della testa.

“Vieni.”

Lo seguo felice.

Si volta a me e mi strizza l’occhio: “Andiamo a conoscere Thomasbräu”.

Nella nebbia stemperata dal rossore disperso del tramonto, mi sembra, nella mia improvvisa contentezza, che le case con le finestre irregolarmente illuminate ammicchino verso di me come facce stordite e lustre di avventori nel fumo d’una locanda affollata.

È come se le cose si svegliassero da un torpore sformato. Anche Louis è diverso da ieri.

Entriamo a Thomasbräu. Una sala dalle solide tavole e panchine, dalle pareti fino a metà altezza tappezzate di legno, nobili corna di cervo di varia grandezza e ramificazioni appese ai muri in alto, boccali di birra. Molta gente rumorosa, stranieri.

A destra un’altra sala dai tavoli piccoli, intimi, con tovaglie bianche e piccoli vasi di fiori, clienti felpati, orchestrina delicata, la sala dei tedeschi. Louis mi fa accomodare nella sala di legno vicino a una coppia che saluta con un rapido cenno dell’indice destro e siede vicino a me.

“Ecco Lucie. Questi compagni ti proteggeranno perché io sto di rado al campo, perciò ti affido a loro. Sanno già chi sei.”

La donna è giovane, carnagione di marmo, occhi azzurri dolci e freddi, i capelli mozzi ispidi sul capo, in avanzata gravidanza. L’uomo è molto bruno di pelle e di capelli, occhi scuri, più anziano, con le rughe scavate dei contadini meridionali. Mi spiega subito, nel francese smozzicato degli emigranti che la “signora” è polacca, mentre lui è siciliano.

“Sono italiana anch’io” gli rido.

“Ah” annuisce severo. “Bene” e di seguito mi racconta la storia della sua compagna. “Suo marito, un patriota polacco, è stato fucilato dai nazisti e lei è stata deportata in Germania e ficcata qui in attesa del parto. Dopodiché la vorrebbero fucilare.” Gesticola nel parlare, ma con un tono di voce compassato che ogni tanto gli arresta le mani in aria. “Io le voglio bene, voglio adottare suo figlio, non ne faranno un nazista.” Il viso gli si contrae. Allenta le mascelle: “La voglio sposare” con un lieve inchino all’amata. “È intelligentissima,” le sorride, “sta già imparando un po’ d’italiano. Io lavoro presso un civile tedesco e sto cercando una via d’uscita. Ho meno di due mesi di tempo” un lampo di forsennata decisione negli occhi. La donna lo guarda con tenerezza paziente. Il siciliano riprende:

“Louis mi ha detto di vegliare anche su te. Allora, resta sempre accanto a Dunja, nessuno ti farà niente”.

La donna mi sorride. Louis guarda l’orologio. “Vi lascio. Debbo andare.”

“Va’ tranquillo” gli risponde il siciliano in francese battendogli la spalla con un certo riguardo.

Louis saluta tutti con un cenno della mano e senza girarsi indietro si allontana.

Al campo, mi sdraio accanto a Dunja.

I giorni si succedono senza sussulti.

Louis viene di rado, per invitarmi al cinema. Parla poco. Certe volte lo sorprendo a scrutarmi di nascosto, ma appena vede che me ne sono accorta, non mi guarda più per tutta la serata.

Il siciliano mi dà da mangiare.

“Grazie. Ma come posso disobbligarmi?”